| 会計名及び科目 | 一般会計 | 国税収納金整理資金 | (款)歳入組入資金受入 (項)各税受入金 |

| 部局等 | 118税務署 | ||

| 納税者 | 252人 | ||

| 徴収過不足額 | 徴収不足額 | 671,054,441円 | (平成14年度〜19年度) |

| 徴収過大額 | 6,775,171円 | (平成17年度〜19年度) |

源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税・贈与税、消費税等の国税については、法律により、納税者の定義、納税義務の成立の時期、課税する所得の範囲、税額の計算方法、申告・納付の手続等が定められている。

納税者は、納付すべき税額を税務署に申告して納付することなどとなっている。国税局等又は税務署は、納税者が申告した内容が適正なものとなっているかについて申告審理を行い、必要があると認める場合には調査を行っている。そして、確定した税額は、税務署が徴収決定を行っている。

平成19年度国税収納金整理資金の各税受入金の徴収決定済額は63兆0742億余円となっている。このうち源泉所得税は15兆2063億余円、申告所得税は3兆4109億余円、法人税は15兆7885億余円、相続税・贈与税は1兆6258億余円、消費税及地方消費税は17兆4339億余円となっていて、これら各税の合計額は53兆4656億余円となり、全体の84.7%を占めている。

本院は、上記の各税に重点をおいて、合規性等の観点から、課税が法令等に基づき適正に行われているかに着眼して、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)に基づき本院に提出された証拠書類等により検査するとともに、全国の12国税局等及び524税務署のうち、12国税局等及び187税務署において提出された申告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、国税局等及び税務署に調査を求めて、その調査の結果の内容を確認するなどの方法により検査を行った。

検査の結果、118税務署において、納税者252人から租税を徴収するに当たり、徴収額が、246事項671,054,441円(14年度〜19年度)不足していたり、6事項6,775,171円(17年度〜19年度)過大になっていたりしていて、不当と認められる。

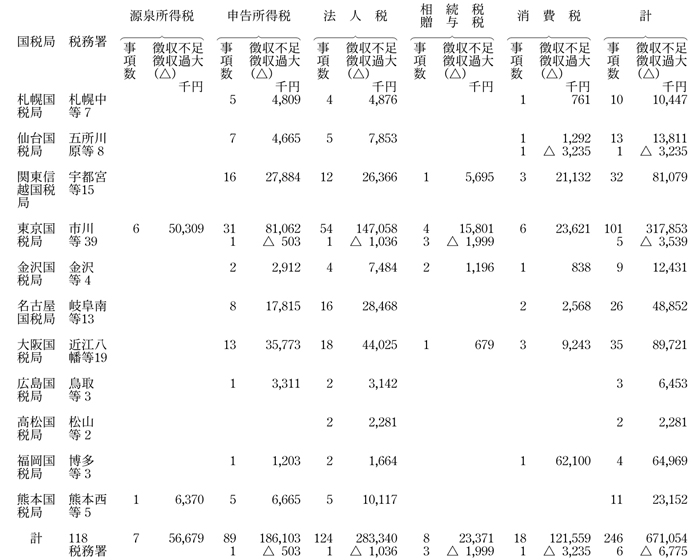

これを、税目別にみると次表のとおりである。

| 税目 | 徴収不足の事項数 徴収過大の事項数 |

徴収不足額 徴収過大額(△) |

| 源泉所得税 申告所得税 法人税 相続税・贈与税 消費税 |

7 − 89 1 124 1 8 3 18 1 |

円 56,679,310 − 186,103,800 △503,700 283,340,100 △1,036,158 23,371,800 △1,999,900 121,559,431 △3,235,413 |

| 計 | 246 6 |

671,054,441 △6,775,171 |

なお、これらの徴収不足額及び徴収過大額については、本院の指摘により、すべて徴収決定又は支払決定の処置が執られた。

このような事態が生じていたのは、前記の118税務署において、納税者が申告書等において所得金額や税額等を誤るなどしているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったり、課税資料の収集・活用が的確でなかったりしたため、誤ったままにしていたことなどによると認められる。

なお、上記事態の中には、同様な事由により誤っているものがあり、これについて本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項がある(国税庁が講じた処置の内容については、後掲の「医療機器は中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除の適用対象資産に該当しないことを明確にすることにより、特別償却又は税額控除の適用が適正なものとなるよう改善させたもの

」参照)。

この252事項について、源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税・贈与税及び消費税の別に、その主な態様を示すと次のとおりである。

源泉所得税に関して徴収不足になっていたものが7事項あった。これらは、配当、退職手当及び報酬に関するものである。

配当、退職手当及び報酬の支払者は、支払の際に、所定の方法により計算した源泉所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日(休日等の場合はその翌日)までに国に納付しなければならないこととなっている。そして、この法定納期限までに納付がない場合には、税務署は支払者に対して、納税の告知をしなければならないこととなっている。

この配当、退職手当及び報酬に関して、徴収不足になっている事態が7事項56,679,310円あった。その内容は、自己株式の取得による配当とみなされる金額や退職手当及び報酬の支払額について、法定納期限を経過した後も長期間にわたって源泉所得税が納付されていなかったり、退職手当に対する税額の計算に当たり勤続年数に誤りがあり税額が過小のままとなっていたりしているのに、課税資料の収集・活用が的確でなかったり、これを見過ごしたりしたため、納税の告知をしていなかったものである。

<事例1> 退職手当に関する源泉所得税について納税の告知をしていなかったもの

A会社は、平成18年に退職手当に関する源泉所得税を納付していなかった。

しかし、同会社から提出された17年6月から18年5月までの事業年度分の法人税の申告書等によれば、退職手当105,000,000円が18年5月に支払われていた。したがって、法定納期限の同年6月12日までにこの退職手当に対する源泉所得税が納付されていなければならないのに、上記の申告書等の活用が的確でなくてこの事実を把握していなかったため、納税の告知をしておらず、源泉所得税額16,565,000円が徴収不足になっていた。

申告所得税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが90事項あった。この内訳は、不動産所得に関するもの35事項、事業所得に関するもの22事項、譲渡所得に関するもの19事項及びその他に関するもの14事項である。

(ア) 不動産所得に関するもの

個人が不動産を貸し付けた場合には、その総収入金額から必要経費を差し引いた金額を不動産所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。

そして、個人が有する減価償却資産につきその償却費として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その者が当該資産について定められた償却の方法に基づいて計算した金額とすることとなっている。また、個人が不動産の貸付けについて、収入、経費の各項目の金額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含めて経理している場合には、経費に係る消費税等の額が収入に係る消費税等の額を超えるときに生ずる消費税等の還付金を不動産所得の計算上、総収入金額に算入することとなっている。

この不動産所得に関して、徴収不足になっている事態が35事項64,214,300円あった。その主な内容は次のとおりである。

a 総収入金額から差し引く減価償却費等の必要経費の額を誤って過大としているのに、これを見過ごしたため、不動産所得の金額を過小のままとしていた。

b 収入及び経費に消費税等を含めて経理している場合の消費税等の還付金を総収入金額に算入していないのに、これを見過ごしたため、不動産所得の金額を過小のままとしていた。

(イ) 事業所得に関するもの

個人が事業を営む場合には、その総収入金額から必要経費を差し引いた金額を事業所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。そして、医師、ホステス等の自由職業も事業とされている。また、事業所得の計算上、青色申告書を提出する中小企業者(注1) が機械等(注2) を取得して事業の用に供した場合には、取得価額の100分の30相当額を特別償却費として必要経費に算入できることとなっている。

| (注1) | 中小企業者 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

|

| (注2) | 機械等 一定の機械装置、事務処理の能率化等に資する器具備品(電子計算機等)、ソフトウエア、車両運搬具及び船舶

|

この事業所得に関して、徴収不足になっている事態が22事項74,677,000円あった。その内容は次のとおりである。

a 特別償却の対象とならない医療機器について、特別償却費を計上するなど総収入金額から差し引く必要経費の額を過大としているのに、これを見過ごしたため、事業所得の金額を過小のままとしていた(後掲

参照)。

b 事業収入を総収入金額に算入していなかったり、自由職業での収入に係る事業所得を申告していなかったりしているのに、これを見過ごしたり、課税資料の収集・活用が的確でなかったりしたため、事業所得の金額を過小のままとしていたり、課税していなかったりしていた。

<事例2> ホステス報酬に係る事業所得に対して課税していなかったもの

納税者Bは、平成14年分、16年分及び17年分の3年分について申告をしていなかった。

しかし、同人はクラブでホステスをしており、当該クラブを経営するC会社の法人税の申告書等によれば、同人はホステス報酬として14年分27,848,000円、16年分60,015,150円及び17年分119,429,493円の支払を受けている。そして、これらの額から各年分の必要経費として8,039,550円、32,667,161円及び61,033,344円を差し引いた19,808,450円、27,347,989円及び58,396,149円の申告すべき事業所得があるのに、上記の申告書等の活用が的確でなくてこれらの事実を把握していなかったなどのため、申告所得税額1,652,000円、1,294,100円及び16,241,100円、計19,187,200円が徴収されていなかった。

(ウ) 譲渡所得に関するもの

個人が資産を譲渡した場合には、その総収入金額から譲渡した資産の取得費や譲渡に要した費用の額等を差し引いた金額を譲渡所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。ただし、土地建物等の譲渡による所得については、他の所得と分離して課税することとなっている。そして、個人が相続又は遺贈により取得した資産を一定の期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち所定の方法により計算した金額を、当該譲渡した資産に係る譲渡利益金額を超えない範囲で取得費に加算する特例を適用できることとなっている。また、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合など、一定の土地の譲渡による所得に対しては、軽減された税率を適用することとなっている。

この譲渡所得に関して、徴収不足になっている事態が18事項30,425,100円、徴収過大になっている事態が1事項503,700円あった。その主な内容は次のとおりである。

a 取得費に加算できる相続税額を誤って過大としているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったりしたため、譲渡所得の金額を過小のままとしていた。

b 優良住宅地の造成等のための土地を譲渡した場合の所得に適用される軽減税率を、優良住宅地の要件に該当しない土地に係る譲渡所得に適用するなど、税額の計算に誤りがあるのに、これを見過ごしたため、税額を過小のままとしていた。

<事例3> 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を誤っていたもの

納税者Dは、平成18年分の申告に当たり、相続により取得した土地の譲渡に対して、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用して、相続税額のうち所定の方法により計算した金額39,299,384円を譲渡した土地の取得費に加算していた。そして、同人は譲渡価額からその取得費等を差し引いて、譲渡所得の金額を2,399,278円としていた。

しかし、同人は17年分の申告に当たっても、相続により取得した土地の譲渡に対して上記の特例を適用しており、取得費に加算できる相続税額の全額が同年分の譲渡所得の計算において取得費に加算されることから、18年分の譲渡所得の計算において取得費に加算できる相続税額はない。したがって、これにより計算すると、譲渡所得の金額は41,698,662円となるのに、これを見過ごしたため、申告所得税額5,894,900円が徴収不足になっていた。

(エ) その他に関するもの

上記(ア)から(ウ)のほか、所得税額の特別控除(後掲 参照)等に関して、徴収不足になっている事態が14事項16,787,400円あった。

法人税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが125事項あった。この内訳は、法人税額の特別控除に関するもの58事項、同族会社の留保金に関するもの45事項、減価償却費の計算に関するもの7事項及びその他に関するもの15事項である。

(ア) 法人税額の特別控除に関するもの

法人税額から一定の金額を控除する各種の特別控除が設けられている。このうち、中小企業者等(注3) が機械等(注2) を取得又は賃借(賃借期間が5年以上であり、かつ、その期間が当該減価償却資産の耐用年数を超えないものに限る。)して事業の用に供した場合には、その最初の事業年度において、当該事業年度の法人税額の100分の20相当額を限度として、取得価額(若しくは賃借費用の総額の100分の60相当額)の100分の7相当額を法人税額から控除できることとなっている。

また、青色申告書を提出する法人に損金の額に算入した試験研究費がある場合には、当該事業年度の法人税額の100分の20相当額を限度として、試験研究費に一定の割合を乗じた金額(以下「税額控除限度額」という。)を法人税額から控除できることとなっている。そして、当該事業年度において控除できなかった税額控除限度額があるときには、翌事業年度の試験研究費の額が当該事業年度の試験研究費の額を超える場合において、翌事業年度に繰り越して控除できることとなっている。

この法人税額の特別控除に関して、徴収不足になっている事態が58事項110,914,900円あった。その主な内容は次のとおりである。

a 特別控除の対象とはならない賃借期間が耐用年数を超えている機械等について、誤って控除しているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったりしたため、法人税額を過小のままとしていた。

b 試験研究費の額が前事業年度の試験研究費の額を超えていない事業年度において、前事業年度から繰り越した税額控除限度額を誤って控除しているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったりしたため、法人税額を過小のままとしていた。

c 特別控除の対象となる機械等に該当しない医療機器について、誤って控除しているのに、これを見過ごしたため、法人税額を過小のままとしていた(後掲

参照)。

<事例4> 試験研究費に係る法人税額の特別控除の規定の適用を誤っていたもの

E会社は、平成18年4月から19年3月までの事業年度分の申告に当たり、試験研究費に係る法人税額の特別控除の規定を適用して、同事業年度の税額控除限度額17,726,467円及び前事業年度から繰り越した15,067,588円のうちの9,427,973円の合計額27,154,440円が同事業年度の法人税額の100分の20を超えないとして、同金額を法人税額から控除していた。

しかし、同会社の申告書等によれば、同事業年度の試験研究費の額は、前事業年度の試験研究費の額を超えていないことから、前事業年度から繰り越した9,427,973円については上記特別控除の規定を適用できず、同事業年度の法人税額から誤って控除しているのに、これを見過ごしたため、法人税額9,428,000円が徴収不足になっていた。

(イ) 同族会社の留保金に関するもの

3人以下の株主等(株主等に同族会社でない法人がある場合はその法人を除く。)並びにこれらと特殊の関係にある個人及び法人が発行済株式総数又は出資金額の100分の50を超える株式数又は出資金額を有している同族会社(以下「特定の同族会社(注4) 」という。)については、通常の法人税のほか、利益のうち社内に留保した金額が一定の金額を超える場合には、その超える部分の金額(以下「課税留保金額」という。)に対して特別税率(注5) の法人税を課することとなっている。

| (注4) | 特定の同族会社 平成18年4月1日以後開始事業年度分については、1人の株主等並びにこれと特殊の関係にある個人及び法人が発行済株式総数又は出資金額の100分の50を超える株式数又は出資金額を有しているなどの同族会社(19年4月1日以後開始事業年度分については資本金又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。)をいう。

|

| (注5) | 特別税率 課税留保金額が年3000万円以下の部分については100分の10、年3000万円を超え1億円以下の部分については100分の15、年1億円を超える部分については100分の20

|

この同族会社の留保金に関して、徴収不足になっている事態が45事項108,486,900円あった。その主な内容は、特定の同族会社に該当して課税留保金額が算出されるのに、これを見過ごしたため、特別税率の法人税を課していなかったものである。

なお、上記の45事項には、18年4月1日以後開始事業年度分について、1人の株主及びこれと特殊の関係にある個人が発行済株式総数の100分の50を超える株式数を有している同族会社に対して、特別税率の法人税を課していなかったものが1事項含まれている。

(ウ) 減価償却費の計算に関するもの

法人がその有する減価償却資産につき償却費として経理をした金額のうち、その法人が当該資産について定められた償却の方法に基づき当該資産の耐用年数等に応じて計算した金額に達するまでの金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入されることとなっている。そして、10年4月1日以後に取得した建物についての償却の方法は定額法で行うこととなっている。また、中小企業者等が機械等を取得して事業の用に供した場合には、取得価額の100分の30相当額を特別償却費として損金の額に算入することができることとなっている。

この減価償却費の計算に関して、徴収不足になっている事態が7事項41,295,200円あった。その主な内容は、法人が10年4月1日以後に取得した建物の償却の方法を誤っていたり、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の規定の適用を誤っていたりして、償却費を過大に計上しているのに、これを見過ごしたため、損金算入額を過大のままとしていたものである(後掲

参照)。

<事例5> 建物の減価償却費の計算において償却の方法を誤っていたもの

F会社は、平成15年4月から17年3月までの2事業年度分の申告に当たり、事業の用に供している建物について、定率法に基づき計算した減価償却費16年3月期84,350,151円及び17年3月期78,613,125円を損金に算入していた。

しかし、申告書等によれば、当該建物は13年3月及び4月に取得したものであり、減価償却費の計算は定額法に基づき行わなければならない。したがって、取得直後の償却費が定率法に比べて少額となる定額法により計算すると減価償却費は16年3月期40,260,655円及び17年3月期40,231,007円となり、損金に算入した額がそれぞれ44,089,496円及び38,382,118円過大となっているのに、これを見過ごしたため、法人税額15,024,400円及び10,066,800円、計25,091,200円が徴収不足になっていた。

(エ) その他に関するもの

上記(ア)から(ウ)のほか、受取配当等の益金不算入、固定資産の取得価額等に関して、徴収不足になっている事態が14事項22,643,100円、徴収過大になっている事態が1事項1,036,158円あった。

相続税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが11事項あった。この内訳は、相続税額の加算に関するもの4事項、土地建物等の価額に関するもの3事項及びその他に関するもの4事項である。

(ア) 相続税額の加算に関するもの

個人が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その取得した財産に対して相続税を課することとなっている。そして、財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合には、所定の方法により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算するなどした金額をその者の相続税額とすることとなっている。

この相続税額の加算に関して、徴収不足になっている事態が4事項11,355,200円あった。その主な内容は、相続により財産を取得した者が当該被相続人の姪(めい)で一親等の血族ではないため相続税額の加算の必要があるのに、これを見過ごしたため、相続税額を過小のままとしていたものである。

(イ) 土地建物等の価額に関するもの

個人が相続又は遺贈により取得した土地建物等の価額については、路線価、固定資産税評価額等を基にして計算することとなっている。そして、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業の用に供していた宅地等のうち用途区分に応じて所定の方法により計算した一定の面積までの部分(以下「限度面積」という。)については、小規模宅地等として、次に掲げる区分に応じて、土地等の価額にその割合を乗じた額を減額できることとなっている。

a 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業(不動産貸付業等は除く。)の用に供していた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した者のうちに、申告期限まで事業を継続しているなどの要件に該当する親族がいる場合の宅地等(以下「特定事業用宅地等」という。)などに該当するもの

b 特定事業用宅地等などに該当しない宅地等

この土地建物等の価額に関して、徴収不足になっている事態が3事項11,182,500円あった。その主な内容は、相続人が相続により取得した土地の価額の計算において、特定事業用宅地等などに該当しない小規模宅地等について減額割合を誤って100分の80としているのに、これを見過ごしたため、土地の価額を過小のままとしていたものである。

<事例6> 小規模宅地等の特例の適用を誤っていたもの

納税者Gは、平成17年8月相続分の申告に当たり、相続により取得した土地のうち、400m2

について特定事業用宅地等に該当するとして小規模宅地等の特例を適用して、その土地の価額から100分の80に相当する金額29,022,400円を減額していた。

しかし、申告書等によれば、特定事業用宅地等としていた400m2

は、不動産貸付業の用に供されているため特定事業用宅地等には該当せず、減額割合は100分の50で減額される面積も200m2

が限度となる。したがって、小規模宅地等の特例を適用して土地の価額から減額される金額は9,069,500円となり、その他貸家等の評価誤り分3,500,138円を含め課税価格が23,453,038円過小となっているのに、これを見過ごしたため、相続税額5,695,000円が徴収不足になっていた。

(ウ) その他に関するもの

上記(ア)、(イ)のほか、法定相続割合等に関して、徴収不足になっている事態が1事項834,100円、徴収過大になっている事態が3事項1,999,900円あった。

消費税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが19事項あった。この内訳は、課税売上高の計上に関するもの8事項、納税義務の免除に関するもの5事項及びその他に関するもの6事項である。

(ア) 課税売上高の計上に関するもの

事業者は、課税の対象となる国内において行った資産の譲渡及び貸付け並びに請負等の役務の提供に係る収入金額を課税売上高に計上することとなっており、資産と負債を一括して引き渡す負担付き贈与による資産の譲渡も課税の対象に含めることとなっている。

この課税売上高の計上に関して、徴収不足になっている事態が8事項28,234,700円あった。その内容は、事業者が建物等を譲渡しているのに、これを見過ごしたため、課税売上高を過小のままとしていたものである。

(イ) 納税義務の免除に関するもの

基準期間(個人事業者は課税期間(注6) の前々年、法人は課税期間の前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下の事業者は、課税期間の課税売上げについて納税義務が免除されることとなっている。

この納税義務の免除に関して、徴収不足になっている事態が5事項66,420,700円あった。その内容は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えていて納税義務が免除されないため申告の必要があるのに、これを見過ごしたため、消費税を課していなかったものである。

<事例7> 課税の対象となる負担付き贈与による資産の譲渡等があるのに消費税を課していなかったもの

納税者Hは、平成18年1月から12月までの課税期間分の消費税の申告をしていなかった。

しかし、同人の申告所得税の申告書に添付された書類等によれば、同人は18年1月1日付けで同人の子に事業を承継して、資産と負債を一括して引き渡す負担付き贈与を行っているが、このうち建物等の贈与については課税の対象となる資産の譲渡に該当して、そのほかの課税の対象となる資産の譲渡等と合わせると同人の課税売上高は、1,552,515,853円となる。そして、上記の課税期間に係る基準期間の課税売上高は93,580,432円であり、これは1000万円を超えていて納税義務は免除されない。したがって、上記の課税期間分について申告の必要があるのに、これを見過ごしたため、消費税を課しておらず、消費税額62,100,600円が徴収されていなかった。

(ウ) その他に関するもの

上記(ア)、(イ)のほか、課税仕入れに係る消費税額の控除に関して、徴収不足になっている事態が5事項26,904,031円、徴収過大になっている事態が1事項3,235,413円あった。

これらの徴収不足額及び徴収過大額を国税局別に示すと次のとおりである。