| 会計名及び科目 | 一般会計 国税収納金整理資金 | (款)歳入組入資金受入 (項)各税受入金 |

|

| 部局等の名称 | 麹町税務署ほか198税務署 | ||

| 納税義務者又は源泉徴収義務者 | 579人 |

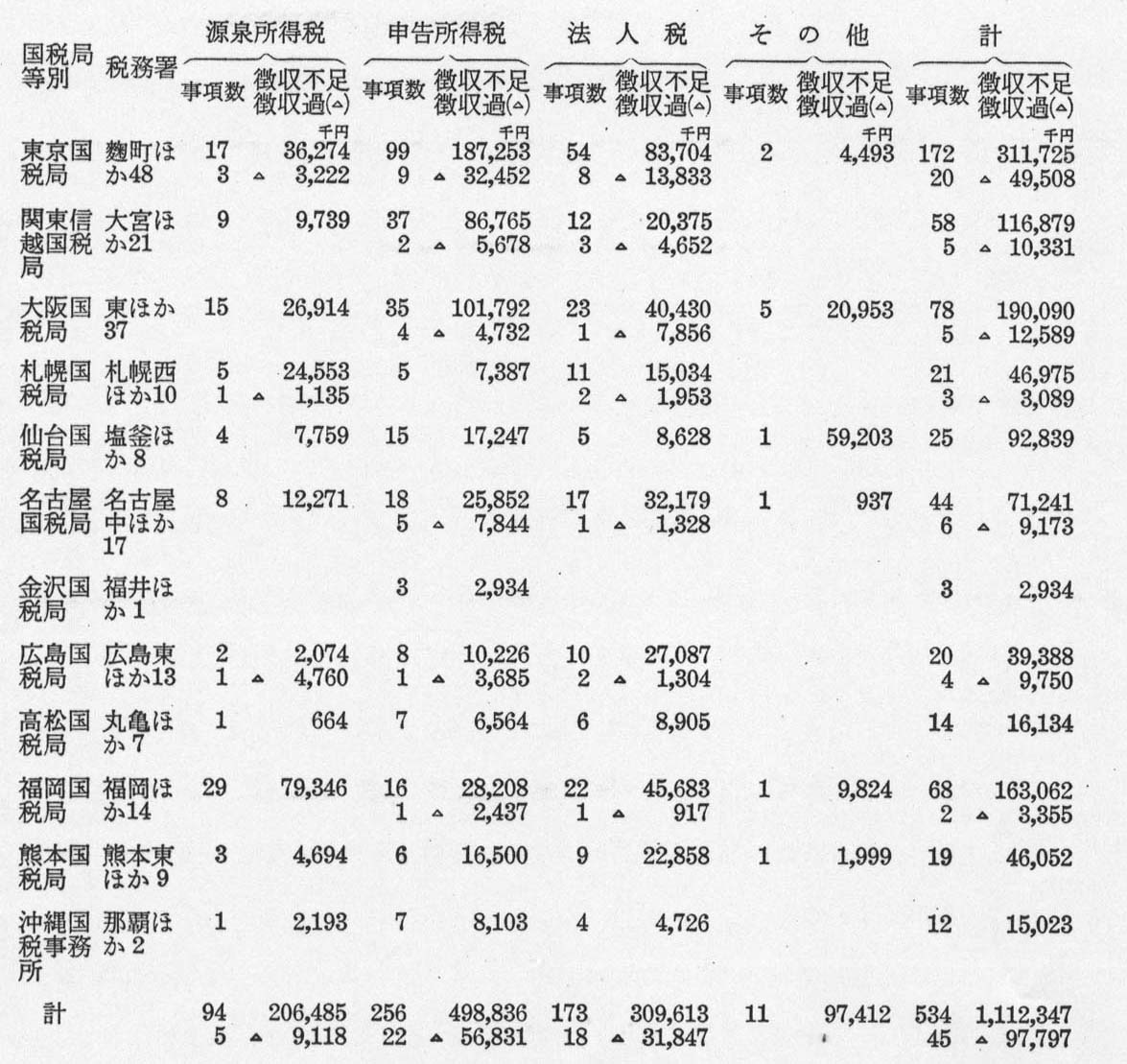

上記の199税務署において、納税義務者等579人から租税を徴収するに当たり、申告についての調査等が十分でなかったため、徴収額が不足していたものが534事項1,112,347,857円、徴収額が過大になっていたものが45事項97,797,818円あった。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定又は支払決定の処置が執られた。これを各国税局等ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。

(説明)

昭和59年度国税収納金整理資金の各税受入金は、徴収決定済額36兆4504億余円で、このうち源泉所得税、申告所得税及び法人税の3税が26兆6162億余円となっていて、全体の73.0%を占めている。

しかして、本院が主として上記3税の課税内容について検査したところ、上記の199税務署において、課税資料の収集、活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったり、法令適用の検討が十分でなかったため税額計算等を誤っていたり、申告内容の調査が十分でなかったため経費等の額を誤って所得を計算していたり、納税者が申告書等において所得金額、税額計算等を誤っているのにそのままこれを見過ごしていたりなどして、徴収額に過不足を生じているものが579事項あった。

これを税目別にみると、源泉所得税に関するもの99事項、申告所得税に関するもの278事項、法人税に関するもの191事項、相続税に関するもの8事項、有価証券取引税に関するもの2事項及び印紙税に関するもの1事項であり、このうち、源泉所得税、申告所得税及び法人税に関するものについてその主な態様を示すと次のとおりである。

1 源泉所得税に関するもの

給与等に関するもの(48事項)、配当に関するもの(27事項)及び退職手当に関するもの(22事項)について

給与等(給料、賃金、賞与等をいう。)、配当及び退職手当については、その支払の際に支払者が源泉徴収義務者となって、所定の方法により各受給者に対する税額を計算してこれを徴収し、原則として徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならないこととなっている。また、未払となっている配当については、支払の確定した日から1年を経過した日において支払があったものとみなし、源泉徴収義務者はこれに対する税額を徴収してその翌月10日までにこれを国に納付しなければならないこととなっている。そして、源泉徴収義務者が法定納期限までに納付していなかったり、税額の計算を誤っていたりしていたときは納税の告知をしなければならないこととなっている。

しかし、源泉徴収義務者が法定納期限を過ぎても長期にわたって納付していなかったり、税額の計算を誤っていたりしているものについて、法人税等の申告に当たって提出された決算書等に計上されている当該給与等、配当及び退職手当を調査すればこれらの事実が判明したのに、調査が十分でなかったため納税の告知をしていなかったものなどである。

源泉所得税に関する徴収不足の1例を給与等について示すと次のとおりである。

某会社は、昭和56年5月から60年3月までの間に支払った給料及び賞与等415,801,090円に対する源泉所得税を法定納期限を過ぎても長期にわたって納付していなかった。

しかし、同会社が法人税の申告に当たり提出した決算書等により給料及び賞与等の支払状況を調査すれば、上記期間中に給料及び賞与等を支払っていることが判明したのに、調査が十分でなかったため、これに対する源泉所得税額20,956,436円について納税の告知をしていなかった。

2 申告所得税に関するもの

(1) 資産所得の合算に関するもの(87事項)について

生計を一にする一定範囲の親族の資産所得(利子所得、配当所得及び不動産所得)については、これを主たる所得者(注)

の所得に合算しこの合計額が所定の金額を超えるときには、この合計額に対する税額を計算した後、その税額を各人の所得に応じてあん分し、それぞれの税額を計算することとなっている。

しかし、これらの資産所得があるのにこれを見過ごしたことや法令の適用を誤ったことなどのため、合算して税額を計算していなかったものなどである。

(注) 主たる所得者 生計を一にする一定範囲の親族のうち、総所得金額から資産所得の金額を差し引いた金額が最も大きい者をいい、資産所得だけの場合は資産所得の金額が最も大きい者をいう。

(2) 譲渡所得に関するもの(65事項)について

資産の譲渡益については、譲渡所得として課税することとなっている。譲渡所得のうち、土地建物等の譲渡に係る所得については、他の所得と区分して課税することとなっていて、土地建物等の所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得(注)

に分けてそれぞれ特別な税額計算の方法が執られており、短期譲渡所得は長期譲渡所得より高率で課税することとなっている。また、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合その履行に伴う求償権を行使することができないことになったときは行使できないことになった金額について収入がなかったものとみなされることや、居住用財産を買い換えた場合で所定の要件を溝たすときは買換資産相当額の譲渡がなかったものとされることなどの特例措置が執られている。

しかし、譲渡所得が発生しているのに課税資料の収集、活用が的確でなかったため課税していなかったり、法令の適用を誤ったことや申告書における税額の計算に誤りがあるのにこれを見過ごしたことのため、長期譲渡所得、短期譲渡所得についての税額を誤っていたり、保証債務についての調査が十分でなかったため、保証債務を履行するための譲渡に該当しないのに特例を適用していたりしていたものなどである。

(注) 長期譲渡所得と短期譲渡所得 長期譲渡所得は、所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えている土地建物等の譲渡に係る所得であり、短期譲渡所得は、所有期間が10年以下の土地建物等の譲渡に係る所得である。ただし、56年以前に行われた譲渡については、譲渡した土地建物等の取得の日が44年1月1日前のものの場合が長期譲渡所得、同日以後のものの場合が短期譲渡所得とされている。

(3) 配当所得に関するもの(26事項)及び雑所得に関するもの(33事項)について

配当については、源泉分離選択課税(注)

の適用を受けた配当を除いて、その支払を受ける者に配当所得として課税することとなっており、また、事業所得に該当しない貸付金の利子等については雑所得として課税することとなっている。

しかし、これら配当又は貸付金の利子等による所得があるのに、課税資料の収集、活用が的確でなかったため課税していなかったものなどである。

(注) 源泉分離選択課税 配当について、その支払を受ける者が法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5以上を有する場合又は法人から支払を受ける配当の金額が1回25万円(年間50万円)以上の場合を除いて、他の所得と分離し100分の35の税率による課税を選択することをいう。

(4) 給与所得に関するもの(21事項)について

給与等から生ずる所得については、その年中の給与等の収入金額から所定の給与所得控除額を差し引いた残額を給与所得の金額として課税することとなっている。

しかし、課税資料の収集、活用が的確でなかったことや法令適用の検討が十分でなかったことのため、給与所得の金額の計算に当たって、収入金額を過少にしていたり、給与所得控除額を過大にしていたりしていたものなどである。

申告所得税に関する徴収不足の1例を配当所得について示すと次のとおりである。

<事例>

某納税者は、昭和56年分及び57年分の申告を給与所得38,350,000円及び44,050,000円としていた。

しかし、同人は某会社から申告を要する利益の配当56年分11,200,000円、57年分11,200,000円を受けており、このことは同会社の55年4月から57年3月までの2事業年度分の法人税決議書等から把握できたのに、課税資料の収集、活用が的確でなかったため、これらの配当を総所得金額に合算していなかったもので、申告所得税額56年分5,046,800円、57年分4,996,300円が徴収不足になっていた。

3 法人税に関するもの

(1) 同族会社の留保金額に関するもの(71事項)について

同族会社(注)

に対する法人税の課税については、通常の法人税のほか、利益を社内に留保した金額が所定の金額を超える場合、その超える部分の金額(以下「課税留保金額」という。)に対し特別税率による法人税を課することとなっている。

しかし、法令の適用を誤ったことや申告書の同族会社に関する記載事項についてその誤りを見過ごしたことのため、同族会社と判定していながら課税留保金額に課税していなかったり、課税留保金額の計算を誤っていたりしていたものなどである。

(注) 同族会社 特別税率の規定が適用される同族会社とは、株主等(株主等に同族会社でない法人がある場合はその法人を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係にある個人及び法人が有する株式の総数又は出資金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上となる会社をいう。

(2) 退職給与引当金に関するもの(22事項)について

退職給与規程を定めている法人は、その使用人の退職により支給する退職給与に充てるための退職給与引当金勘定への繰入額について、期末退職給与の要支給額(注)

から前期末退職給与の要支給額を控除した金額(又は給与総額の100分の6相当額)と、期末退職給与の要支給額の100分の40相当額から期末における前期から繰り越された退職給与引当金勘定の金額を控除した金額とのうち、いずれか少ない金額の範囲内で、これを損金に算入することが認められている。

しかし、法令の適用を誤ったことや申告書における所得の計算に誤りがあるのに調査が十分でなかったことのため、繰入額の計算に当たって、期末又は前期末退職給与の要支給額を誤って計算していたり、期末退職給与引当金勘定の金額が期末退職給与の要支給額の100分の40相当額を超えているのにその超える金額を損金に算入していたりしていたものなどである。

(注 ) 期末退職給与の要支給額 期末において、在職する使用人の全員が自己の都合で退職するものと仮定した場合に、各使用人について退職給与規程により計算される退職給与の合計額をいう。

(3) 交際費等に関するもの(21事項)について

法人が、昭和56年4月1日から57年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費等(交際費、接待費、機密費等をいう。)については、当期の交際費等の額が前期の交際費等の額を下回る場合その下回る額と法人の資本等の金額に応じて定められた一定額との合計額を当期の交際費等の額から控除した残額の100分の90に相当する金額を損金に算入しないことなどとなっており、また、57年4月1日から62年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費等については、法人の資本等の金額が5000万円を超える場合にはその全額を、5000万円以下で1000万円を超える場合には300万円を超える金額を、1000万円以下の場合には400万円を超える金額をそれぞれ損金に算入しないこととなっている。

しかし、法令の適用を誤ったことや申告書における所得の計算に誤りがあるのにこれを見過ごしたことのため、支出した交際費等の額について損金に算入しない金額の計算をしていなかったり、損金に算入しない金額の計算を誤っていたりしていたものである。

法人税に関する徴収不足の1例を交際費等について示すと次のとおりである。

<事例>

某会社は、昭和57年6月から58年5月までの事業年度分の法人税の申告に当たり、当期の交際費等の額38,592,839円について損金に算入しない金額を9,914,480円と算出していた。

しかし、上記の損金に算入しない金額は、56年4月1日から57年3月31日までの間に開始した事業年度において適用される計算方法により算出されたものであるが、上記の事業年度は57年4月1日以後に開始したものであって、この事業年度については上記と異なった計算方法により損金に算入しない金額を算出することとなっており、これを適用すると適正な金額は当期の交際費等の額38,592,839円から3,000,000円(同会社の資本金は4000万円)を控除した35,592,839円となるのに、A法令の適用を誤ったため上記金額としていたもので、法人税額10,770,000円が徴収不足になっていた。