【是正改善の処置を求めたものの全文】

義務教育費国庫負担金の算定基礎定数のうち加配定数に相当する教職員として短時間教職員を配置した場合における常勤の教職員の数への換算について

(令和6年10月28日付け 文部科学大臣宛て)

標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求める。

記

義務教育費国庫負担金(以下「負担金」という。)は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基づき、義務教育について、義務教育無償の原則にのっとり、国が必要な経費を負担することによって教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的として、国が都道府県又は政令指定都市(以下「都道府県等」という。)に対して交付するものである。

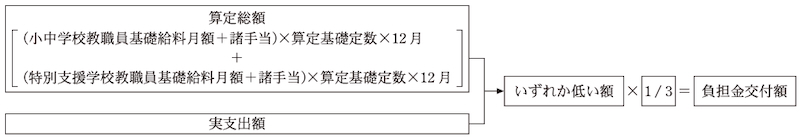

負担金により国が負担する経費は、公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程(以下、これらを合わせて「小中学校」という。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部)に勤務する教職員の給与及び報酬等に要する経費となっており、その額は、都道府県等の実支出額と「義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令」(平成16年政令第157号。以下「限度政令」という。)に基づいて都道府県等ごとに算定した額(以下「算定総額」という。)とのいずれか低い額の3分の1となっている(次式参照)。

(負担金交付額の算定式)

このうち、算定総額は、限度政令に基づき、教員、栄養教諭等、事務職員ごとに小中学校の教職員に係る基礎給料月額等に同教職員に係る算定基礎定数を乗ずるなどして得た額と、特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る基礎給料月額等に同教職員に係る算定基礎定数を乗ずるなどして得た額とを合算して算定することとなっている。

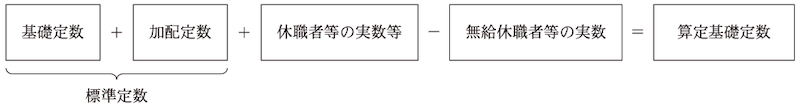

また、算定基礎定数は、都道府県等ごとに当該年度の5月1日現在において、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号。以下「標準法」という。)等に基づき、標準学級数(注1)等を基礎として算定した数である基礎定数に、都道府県等における教育上特別の配慮を必要とする事情等(以下「加配事項」という。)を考慮して文部科学大臣が定める数(以下「加配定数」という。)を加えることにより教職員の定数(以下「標準定数」という。)を算定して、更に休職者等の実数等を加えるほか、無給休職者(注2)等の実数を差し引いて算定することとなっている(次式参照)。

(算定基礎定数の算定式)

加配定数の配分は、加配事項ごとに配置される教員が授業を担当することにより他の教員の授業時数が減少するなど、教職員の負担軽減等に資するとされている。

加配事項には、主幹教諭(注3)の授業時数等を軽減して学校の運営に関わる業務に注力できるようにするためのもの(以下「主幹教諭負担軽減加配」という。)などがある。

貴省は、標準法等に基づき、加配定数を決定するために、加配事項ごとに必要な教職員数を都道府県等が申請するための様式のほか、加配定数に相当する教職員の配置実績を貴省が確認するための様式(以下「加配定数調」という。)を都道府県等に示している。

そして、加配定数の決定等は、標準法等に基づき、次のような手続により行うこととなっている。

① 都道府県等は、加配事項ごとに必要な教職員数を貴省に申請する。

② 貴省は、都道府県等からの申請や学級数等を考慮するなどして、予算の範囲内で都道府県等ごと、加配事項ごとに加配定数を決定する。そして、都道府県等に加配定数を記載した通知書を交付することにより、加配定数を配分する。

③ 都道府県等は、加配定数に相当する教職員を各学校に配置した上で、加配事項ごとの配置実績を記載した加配定数調を貴省に提出する。

④ 都道府県等は、予定していたものの配置ができなかった教職員がある場合は、配分された加配定数について、配置実績により修正した上でその旨を付記した通知書を貴省に返送することにより、返還する。

⑤ 貴省は、④の返還があった場合は、加配定数を改めて決定して、都道府県等に通知書を再度交付する。

都道府県等は、平成13年の義務教育費国庫負担法の改正により、再任用による短時間勤務教職員や非常勤講師等の常勤以外の教職員(以下「短時間教職員」という。)が負担金の交付対象になったことに伴い、加配定数に相当する教職員としても短時間教職員を配置できることとなっている。

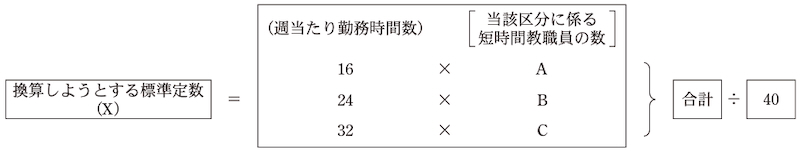

そして、標準法に基づき、都道府県等は、標準定数を短時間教職員の数に換算して、常勤の教職員の数として決定された加配定数を活用して短時間教職員を配置できることとなっている。その場合、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令」(昭和33年政令第202号)に基づき、換算しようとする標準定数と、短時間教職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに、当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間教職員の数を乗じて得た数の合計数を40で除するなどした数とが等しくなるように換算することとなっている(図表1参照)。このことから、都道府県等が加配定数を活用して配置した短時間教職員の数については、週当たり勤務時間数の区分ごとにその数を乗じて合計して40で除するなどすれば、相当する常勤の教職員の数に換算できることになる(以下、常勤の教職員の数に換算した後の加配定数に相当する教職員の数を「加配相当教職員数」という。)。

図表1 標準定数の換算方法の概念図

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

前記のとおり、都道府県等は、加配定数に相当する教職員としても短時間教職員を配置できることとなっている。そして、貴省が予算の範囲内で都道府県等に効率的に加配定数を配分するためには、都道府県等において加配事項ごとの加配相当教職員数が標準法等の規定に基づき統一的に算定されるなどの必要がある。

そこで、本院は、合規性、効率性等の観点から、都道府県等において、標準法等の規定に基づき加配相当教職員数を算定しているか、加配定数に相当する教職員として短時間教職員を配置した場合の加配相当教職員数への換算が統一的に算定されているかなどに着眼して検査した。

検査に当たっては、令和2、3両年度に21都道府県及び9市(注4)に対して交付された負担金計1兆4692億2990万余円を対象として、貴省本省、21都道府県及び9市において、負担金の交付に関する書類を精査するなどして会計実地検査を行うとともに、加配事項ごとの加配相当教職員数の算定方法等に関する調書の提出を受けて、その内容を確認するなどして検査した。

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

加配事項ごとの短時間教職員の配置状況等をみたところ、前記21都道府県及び9市(加配定数計47,172人)のうち19都道府県及び7市(注5)(同43,106人)において、主幹教諭負担軽減加配等に係る加配定数に相当する教職員として、常勤の教職員のほかに短時間教職員を配置していた。

しかし、短時間教職員を配置していた主幹教諭負担軽減加配等に係る加配相当教職員数の算定方法をみたところ、上記19都道府県及び7市のうち9県及び6市(注6)において、短時間教職員の週当たり勤務時間数等を用いずに、短時間教職員1人当たりの加配定数を一律に0.5人とするなどしていて、標準法等の規定とは異なる方法によっていた。

そこで、上記の9県及び6市(加配定数計20,288人、算定総額計1兆8246億0200万余円、負担金計6057億1159万余円)について、標準法等の規定により算定した加配相当教職員数に基づき加配定数を試算したところ、3県及び2市(注7)(加配定数計6,295人、算定総額計5370億9497万余円、負担金計1787億7817万余円)において、主幹教諭負担軽減加配に係る加配定数の加配相当教職員数が計39人(2年度計19人、3年度計20人)過大となっていた。このため、加配定数の配分も計39人過大となっていて、加配定数が都道府県等に効率的に配分されていない状況となっていた。

なお、前記のとおり、負担金交付額は、都道府県等の実支出額と算定総額とのいずれか低い額の3分の1となっていることから、3県及び2市のうち、過大に算定されていた加配定数を除いて算定総額を試算しても実支出額が算定総額を下回っていた熊本県及び熊本市の3年度分計9人は、負担金の算定に影響がなかった。上記熊本県及び熊本市の3年度分を除いた3県及び2市の算定総額及び負担金は、それぞれ計4599億6742万余円、計1533億2232万余円であり、過大となっていた加配定数計30人を除いた算定総額及び負担金は、それぞれ計4597億7582万余円、計1532億5846万余円となることから、算定総額及び負担金に、それぞれ計1億9159万余円、計6386万余円の開差が生じていた(図表2参照)。

図表2 3県及び2市における開差額等(令和2、3両年度の計)

| 都道府 県等名 |

都道府県等の算定額等 | 本院試算 | 開差額等 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 加配 定数 |

算定総額 | 負担金 | 加配 定数 |

算定総額 | 負担金 | 加配 定数 |

算定総額 | 負担金 | |

| 福島県 | 29 | 162,441,842 | 54,147,280 | 12 | 162,330,853 | 54,110,284 | 17 | 110,989 | 36,996 |

| 三重県 | 14 | 142,640,089 | 47,546,696 | 13 | 142,633,864 | 47,544,621 | 1 | 6,225 | 2,075 |

| 熊本県 | 58 | 104,200,067 | 34,614,383 | 42 | 104,100,571 | 34,598,164 | 16 | 99,495 | 16,218 |

| 広島市 | 50 | 78,054,794 | 26,018,264 | 48 | 78,041,683 | 26,013,894 | 2 | 13,110 | 4,370 |

| 熊本市 | 28 | 49,758,180 | 16,451,551 | 25 | 49,739,302 | 16,447,345 | 3 | 18,877 | 4,206 |

| 計 | 179 | 537,094,974 | 178,778,176 | 140 | 536,846,275 | 178,714,310 | 39 | 248,698 | 63,865 |

| 熊本県及び熊本市の3年度分を除いた計 | 136 | 459,967,422 | 153,322,327 | 106 | 459,775,824 | 153,258,461 | 30 注(1) |

191,597 | 63,865 |

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

福島県は、令和2、3両年度の負担金の算定に当たり、加配定数の配置実績を2年度1,103人、3年度1,065人、計2,168人として貴省に加配定数調等を提出し、貴省は同数で加配定数を決定していた。そして、同県は、2、3両年度計1624億4184万余円の算定総額に基づいて、計541億4728万余円の負担金の交付を受けていた。

しかし、同県は、短時間教職員を配置していた2、3両年度の主幹教諭負担軽減加配に係る加配定数計29人について、短時間教職員1人当たりの加配定数を単に一律で0.5人として短時間教職員の数を乗ずるなど、標準法等の規定とは異なる方法により加配相当教職員数を計29人と算定していた。

そこで、標準法等の規定により、短時間教職員の週当たり勤務時間数等を用いて加配相当教職員数を算定すると、2、3両年度計12人となり、計17人が過大に算定されていた。このため、加配定数の配分も計17人過大となっていた。そして、標準法等の規定により算定した加配相当教職員数に基づく加配定数計12人で算定総額及び負担金を算定すると、それぞれ2、3両年度計1623億3085万余円、計541億1028万余円となることから、算定総額及び負担金に、それぞれ計1億1098万余円、計3699万余円の開差が生じていた。

貴省における加配相当教職員数の算定方法の周知状況等を確認したところ、貴省は、加配定数に相当する教職員として短時間教職員を配置した場合に常勤の教職員の数に換算した数を記入することについては、加配定数調の注意事項として記載していた。しかし、換算の根拠となる標準法等の規定や具体的な換算方法については、記載していなかった。その理由について、貴省は、加配相当教職員数が標準法等の規定に基づいて算定されることは明らかであるためとしていた。

しかし、標準法等の規定とは異なる方法により加配相当教職員数を算定していた9県及び6市において、標準法等の規定に基づいて加配相当教職員数を算定していなかった理由(複数回答あり)を確認したところ、標準法等の規定が加配定数に係る換算も対象としていることを理解していなかったためという回答が6件、短時間教職員を配置した場合の具体的な換算方法が貴省から事務連絡等で明確に示されていなかったためという回答が6件等となっていた。このように、加配相当教職員数が標準法等の規定に基づいて算定されることが、都道府県等に十分に周知されているとは認められない状況となっていた。

(是正改善を必要とする事態)

都道府県等が、加配定数に相当する教職員として短時間教職員を配置した場合に、標準法等の規定とは異なる方法で換算していたことにより加配相当教職員数を過大に算定している事態は適切ではなく、是正改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、都道府県等において、標準法等の規定についての理解が必ずしも十分でないことなどにもよるが、主として、貴省において、加配定数調の様式等に具体的な換算方法を記載するなどしておらず、短時間教職員を配置した場合の加配相当教職員数の算定方法を都道府県等に十分に周知していないことなどによると認められる。

貴省は、教職員の負担軽減等に資するよう加配定数の制度を引き続き継続することとしており、今後も都道府県等において、加配事項ごとの加配定数に相当する教職員として短時間教職員の配置が見込まれる。このため、都道府県等において短時間教職員を配置した場合の加配相当教職員数が、標準法等に規定された換算方法により統一的に算定される必要がある。

ついては、貴省において、都道府県等が加配相当教職員数の算定を適正かつ適切に行うことにより、加配定数が効率的に配分され、適正な算定基礎定数に基づき負担金の交付が適切に行われることとなるよう、加配定数調の様式等に具体的な換算方法を記載するなどして、短時間教職員を配置した場合の加配相当教職員数の算定方法を都道府県等に対して周知する是正改善の処置を求める。