厚生労働省所管の医療保障制度には、後期高齢者医療制度、医療保険制度及び公費負担医療制度があり、これらの制度により次の医療給付が行われている。

ア 後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づき、各都道府県の区域内に住所を有する後期高齢者(75歳以上の者又は65歳以上75歳未満の者で一定の障害の状態にある者をいう。以下同じ。)に対して後期高齢者医療の事務を処理するために当該都道府県の区域内の全ての市町村(特別区を含む。以下同じ。)が加入する後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う医療

イ 医療保険制度の一環として、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等(以下「医療保険各法」という。)に規定する保険者が、医療保険各法に基づき、後期高齢者を除く被保険者(被扶養者を含む。以下同じ。)に対して行う医療

ウ 公費負担医療制度の一環として、都道府県又は市町村が、生活保護法(昭和25年法律第144号)等に基づき被保護者等に対して行う医療

これらの医療給付においては、被保険者((1)ウの被保護者等を含む。以下同じ。)が医療機関で診察、治療等の診療を受けた場合等に、広域連合、保険者、都道府県又は市町村(以下「保険者等」という。)及び患者が、これらの費用を医療機関に診療報酬として支払う。

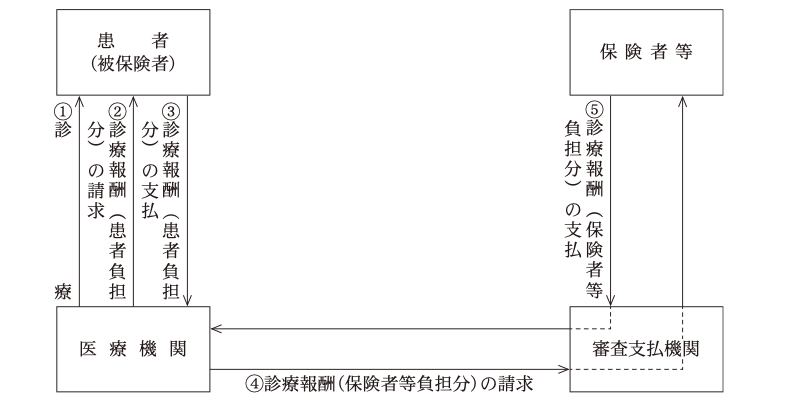

診療報酬の支払の手続は、次のとおりとなっている(図参照)。

図 診療報酬の支払の手続

ア 診療を担当した医療機関は、診療報酬として医療に要する費用を、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定基準」という。)等により、入院基本料、入院基本料等加算、リハビリテーション料等の区分ごとに定められた所定の診療点数に単価(10円)を乗ずるなどして算定する。

イ 医療機関は、診療報酬のうち、患者負担分を患者に請求して、残りの診療報酬(以下「医療費」という。)については、高齢者医療確保法に係るものは広域連合に、医療保険各法に係るものは各保険者に、また、生活保護法等に係るものは都道府県又は市町村に請求する。

このうち、保険者等に対する医療費の請求は、次のように行われている。

(ア) 医療機関は、診療報酬請求書(以下「請求書」という。)に医療費の明細を明らかにした診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を添付して、これらを国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金(以下「審査支払機関」と総称する。)に毎月1回送付する。

(イ) 審査支払機関は、請求書及びレセプトにより請求内容を審査点検した後、医療機関ごと、保険者等ごとの請求額を算定して、その後、請求額を記載した書類と請求書及びレセプトを各保険者等に送付する。

ウ 請求を受けた保険者等は、それぞれの立場から医療費についての審査点検を行って金額等を確認した上で、審査支払機関を通じて医療機関に医療費を支払う。

保険者等が支払う医療費の負担は次のようになっている。

ア 高齢者医療確保法に係る医療費(以下「後期高齢者医療費」という。)については、広域連合が審査支払機関を通じて支払うが、この費用は国、都道府県、市町村及び保険者が次のように負担している。

(ア) 高齢者医療確保法に基づき、原則として、国は12分の4を、都道府県及び市町村はそれぞれ12分の1を負担しており、残りの12分の6については、各保険者が納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者の保険料が財源となっている。

(イ) 国民健康保険法に基づき、国は都道府県等が保険者として納付する後期高齢者支援金に要する費用の額の一部を負担している。

(ウ) 健康保険法に基づき、国は全国健康保険協会が保険者として納付する後期高齢者支援金に要する費用の額の一部を負担している。

イ 医療保険各法に係る医療費については、国は、患者が、①全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である場合は全国健康保険協会が支払った額の16.4%を、②都道府県及び市町村が行う国民健康保険の一般被保険者である場合は市町村が支払った額の41%を、③国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者である場合は国民健康保険組合が支払った額の13%から47.4%までを、それぞれ負担している。

ウ 生活保護法等に係る医療費については、国は都道府県又は市町村が支払った医療費の4分の3又は2分の1を負担している。

国民医療費は、医療の高度化や人口の高齢化に伴って、令和3年度以降毎年度45兆円を超えている。また、高齢化が急速に進展する中で、国民医療費に占める後期高齢者医療費の割合は上昇傾向となっている。このような状況の中で医療費に対する国の負担も多額に上っていることから、本院は、後期高齢者医療費を中心に、合規性等の観点から、医療費の請求が適正に行われているかに着眼して検査した。

本院は、7厚生局及び13道県において、保険者等の実施主体による医療費の支払について、レセプト、各種届出書、報告書等の関係資料により会計実地検査を行うとともに、2厚生局(注)及び2県から同様の関係資料の提出を受けるなどして検査した。そして、疑義のある事態が見受けられた場合は、地方厚生局及び道県に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

検査の結果、15道県に所在する102医療機関の請求に対して181実施主体において、平成30年度から令和5年度までの間における医療費が、31,245件で計817,693,041円過大に支払われており、これに対する国の負担額311,036,111円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。

これを診療報酬項目の別に整理して示すと次のとおりである。

|

診療報酬項目

|

実施主体

(医療機関数) |

過大に支払われていた医療費の件数

|

過大に支払われていた医療費の額

|

不当と認める国の負担額

|

|---|---|---|---|---|

| 件 | 千円 | 千円 | ||

|

①入院基本料

|

63市町等

(33) |

5,318 | 385,421 | 149,395 |

|

②入院基本料等加算

|

85市区町等

(41) |

9,702 | 278,815 | 103,588 |

|

③リハビリテーション料等

|

100市区町等

(28) |

16,225 | 153,456 | 58,051 |

|

計

|

181実施主体

(102) |

31,245 | 817,693 | 311,036 |

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。

ア 実施主体及び審査支払機関において、医療機関から不適正と認められる医療費の請求があったのにこれに対する審査点検が十分でなかったこと

イ 地方厚生局及び道県において、医療機関に対する指導が十分でなかったこと

医療費が過大に支払われていた事態について、診療報酬項目の別に、その算定方法及び検査の結果の詳細を示すと次のとおりである。

ア 入院基本料

算定基準等によれば、入院基本料のうち、療養病棟入院基本料等については、療養病棟等に入院している患者に対して、患者の疾患、状態等について厚生労働大臣が定める区分に従い、1日につき所定の点数を算定することとされている。

検査したところ、11道県に所在する33医療機関において、入院基本料等の請求が不適正と認められるものが5,318件あった。その主な態様は、療養病棟入院基本料に定められた区分のうち、より低い点数の区分の状態等にある患者に対して、高い区分の点数で算定していたものである。

このため、上記5,318件の請求に対して、63市町等において医療費が計385,421,212円過大に支払われており、これに対する国の負担額149,395,864円は負担の必要がなかったものである。

イ 入院基本料等加算

算定基準等によれば、入院基本料等加算のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算については、厚生労働大臣が定める超重症の状態又は準超重症の状態にある患者に対して、1日につき所定の点数を算定することとされている。

検査したところ、13道県に所在する41医療機関において、入院基本料等加算等の請求が不適正と認められるものが9,702件あった。その態様は、厚生労働大臣が定める超重症の状態又は準超重症の状態に該当しない患者に対して、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定していたものである。

このため、上記9,702件の請求に対して、85市区町等において医療費が計278,815,028円過大に支払われており、これに対する国の負担額103,588,822円は負担の必要がなかったものである。

ウ リハビリテーション料等

算定基準等によれば、リハビリテーション料のうち、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び廃用症候群リハビリテーション料については、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している旨の届出を地方厚生(支)局長に対して行った医療機関が同大臣の定める患者(以下「対象患者」という。)に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、発症、手術等からそれぞれ180日、150日又は120日(以下「標準的算定日数」という。)以内に限り、その届出に係る所定の点数を算定することなどとされている。ただし、治療を継続することにより状態の改善が期待できるなどの対象患者については、標準的算定日数を超えて算定することができることなどとされている。

また、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び廃用症候群リハビリテーション料を算定する際に、介護保険の要介護被保険者等である対象患者に対して、必要があって標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行った場合には、所定の点数より低い点数を算定することとされている。

検査したところ、11道県に所在する28医療機関において、リハビリテーション料等の請求が不適正と認められるものが16,225件あった。その主な態様は、次のとおりである。

(ア) 標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行った要介護被保険者等である対象患者に対して、所定の点数より低い点数で算定すべきところ、所定の点数でリハビリテーション料を算定していた。

(イ) 患者に疾患の発症等があった後、新たな疾患の発症等がないのに、レセプトの摘要欄に標準的算定日数以内に新たな疾患の発症等があったなどと記載して、標準的算定日数以内に限り算定することとされているリハビリテーション料の算定を繰り返し行っていた。

(ウ) 治療を継続することにより状態の改善が期待できるなどの対象患者に該当していないのに、標準的算定日数を超えてリハビリテーション料を算定していた。

このため、上記16,225件の請求に対して、100市区町等において医療費が計153,456,801円過大に支払われており、これに対する国の負担額58,051,425円は負担の必要がなかったものである。

医療費が過大に支払われていた事態について、医療機関の所在する道県別に示すと次のとおりである。

|

道県名

|

実施主体

(医療機関数) |

過大に支払われていた医療費の件数

|

過大に支払われていた医療費の額

|

不当と認める国の負担額

|

摘要

|

|---|---|---|---|---|---|

| 件 | 千円 | 千円 | |||

|

北海道

|

38市町等

(28) |

8,279 | 279,279 | 108,067 | ①②③ |

|

宮城県

|

17市町等

(6) |

2,072 | 100,748 | 40,717 | ①②③ |

|

山形県

|

3市町等

(3) |

369 | 9,468 | 3,429 | ①② |

|

栃木県

|

13市町等

(5) |

1,382 | 15,856 | 5,979 | ①②③ |

|

埼玉県

|

1広域連合

(1) |

48 | 9,928 | 3,712 | ③ |

|

神奈川県

|

26市区等

(6) |

2,650 | 37,184 | 13,827 | ②③ |

|

富山県

|

1広域連合

(1) |

52 | 3,736 | 1,390 | ③ |

|

岐阜県

|

18市町等

(7) |

2,428 | 50,416 | 18,097 | ①②③ |

|

静岡県

|

24市区町等

(5) |

2,455 | 35,291 | 12,295 | ②③ |

|

愛知県

|

3市等

(4) |

3,926 | 21,611 | 8,460 | ①②③ |

|

滋賀県

|

8市等

(4) |

609 | 35,689 | 12,657 | ①② |

|

兵庫県

|

29市町等

(21) |

5,554 | 121,740 | 45,753 | ①②③ |

|

鳥取県

|

6市町等

(2) |

173 | 8,053 | 2,990 | ①② |

|

広島県

|

9市等

(6) |

733 | 40,408 | 15,424 | ①②③ |

|

鹿児島県

|

3市等

(3) |

515 | 48,281 | 18,232 | ①② |

|

計

|

181実施主体

(102) |

31,245 | 817,693 | 311,036 |