7件 不当と認める国庫補助金 769,169,000円

ア 確保補助金

インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)(以下「確保補助金」という。)は、インフルエンザ流行期に備えて、インフルエンザ流行の規模が予測できない中で、多数の発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療・検査を受けられる体制を確保することにより、感染症対策の強化を図ることを目的として、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関が、発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ、簡易テント、駐車場等で診療する場合を含む。)を設けるなどして発熱患者等を受け入れる体制を確保した場合に、その外来診療・検査体制確保に要する経費を国が補助するものである。

確保補助金は、発熱患者等専用の診察室を設けたにもかかわらず、診察室で受け入れる発熱患者等の想定受診患者数より、実際に診察室で診療を行った発熱患者等の受診患者数(以下「実際の発熱患者数」という。)が少なかった場合に、所定の計算方法により算定された額を補助することにより、外来診療・検査体制確保に要した経費を補塡する性格のものである。

「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)の交付について」(令和2年厚生労働省発健0915第8号)等によれば、確保補助金の交付額は、想定受診患者数から実際の発熱患者数を差し引いた人数に、発熱患者等1人当たりに想定される診療報酬点数を踏まえた単価13,447円を乗じた額(以下「事業費」という。)を基にするなどして算定することとされている。

上記の想定受診患者数及び実際の発熱患者数はいずれも、診療・検査医療機関が事業実施期間中に診察室を開設している各日の患者数を合計した延べ人数を指しており、交付額の算定に当たっては、次の①及び②によるなどして計上することとなっている。

① 想定受診患者数は、1日当たり20人を上限として、20人を7時間で除した数値に、診療・検査医療機関が発熱患者等専用の診察室を設けて発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間数を乗じた人数とする。

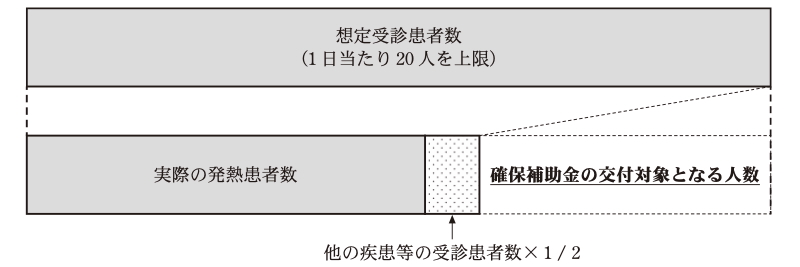

② 発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯に、発熱患者等専用の診察室とは別の診察室で、同一の医師が他の疾患等の患者の診療を行った場合は、発熱患者等を受け入れる体制が縮小していると考えられることから、他の疾患等の受診患者数に2分の1を乗じた人数を実際の発熱患者数に加える(図参照)。

図 確保補助金の交付対象の概念図

また、同一の診療・検査医療機関が複数の発熱患者等専用の診察室を設ける場合、空間的な分離を行った診察室が複数確保できており、かつ、複数の発熱患者等を同時に診療できる人員体制(医師、看護師等を含めて、一人の発熱患者等の診療に必要な職員体制が複数あること)が確保できていることが必要とされており、具体例として、「三つの診察室の場合は、3人の医師が診療できる体制」であることが挙げられている。

イ 支援補助金

インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業)(以下「支援補助金」という。)は、既に確保補助金の交付決定を受けた診療・検査医療機関において、想定よりも実際の発熱患者数が下回るなどしたことにより、確保補助金の交付決定額だけでは体制確保に要する費用が不足した場合に限り、不足分を支援するために、確保補助金の実績報告書による事業費が確保補助金の交付決定額を上回る場合の経費を国が補助するものである。

「令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業)の交付について」(令和3年厚生労働省発健0408第3号)によれば、支援補助金の交付額は、確保補助金の実績報告書の事業費から確保補助金の交付決定額を差し引いた額を基にするなどして算定することとされている。

本院が、厚生労働本省(以下「本省」という。)及び86事業主体において会計実地検査を行ったところ、次の(ア)から(ウ)までの事態が見受けられた。

(ア) 実績報告書に記載した診察室数や発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間数等が適正とは認められず、確保補助金による事業の実施が著しく適正を欠いていた事態

1事業主体

(イ) 診察室を複数設けたとして想定受診患者数を算出していたのに、複数の発熱患者等を同時に診療できる人員体制が確保できておらず、これらに係る想定受診患者数が過大となっていた事態

1事業主体

(ウ) 発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯に、発熱患者等専用の診察室とは別の診察室で、同一の医師が他の疾患等の患者の診療を行っていたことがあったのに、誤って、他の疾患等の受診患者数に2分の1を乗じた人数を実際の発熱患者数に加えていないなどしていた事態

6事業主体(注1)

これらのため、7事業主体において確保補助金計623,034,000円が過大に交付されていた。また、この結果、支援補助金の交付を受けている6事業主体において、適正な確保補助金の事業費が確保補助金の交付決定額を上回らなくなることから、支援補助金計146,135,000円は交付の必要がなかった。

したがって、確保補助金623,034,000円と支援補助金146,135,000円の計769,169,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、1事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたこと、6事業主体において制度の理解が十分でなかったこと、本省において実績報告書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例1((ア)の事態)>

中野訪問クリニック(令和3年9月1日以降は医療法人社団アダット中野訪問クリニック)は、2年度に、確保補助金について、診察室数を14室、開設予定日数164日に係る想定受診患者数を45,920人、実際の発熱患者数を66人とそれぞれ見込み、交付申請額を616,598,000円とする交付申請書を本省に提出して、本省は、同額を交付決定額としていた。その後、中野訪問クリニックは、診察室数を14室、実際に診察室を開設した日数164日に係る想定受診患者数を45,920人、実際の発熱患者数を108人であったとして、事業費を616,033,964円、交付額を616,033,000円とする実績報告書を本省に提出して、本省は、これと同額の616,033,000円を確保補助金の交付額としていた。

しかし、実績報告書に記載した診察室数や発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間数等は、次のとおり適正とは認められず、確保補助金による事業の実施が著しく適正を欠いていた。

ア 中野訪問クリニックは、診察室数を14室としていたが、どのように診察室を設けていたのかについての図面・写真等の資料は全く残されていなかった。これについて、中野訪問クリニックは、診療所としているマンション一室(専有面積62.54㎡)をパーティション等を用いて14の区画に分割して診察室を配置したものであり、診療所内のトイレ部分の区画や広さ1.7㎡程度の区画をそれぞれ一つの診察室とするなどしたと説明している。また、事業実施期間中の人員体制についての記録も全く残されていなかった。そこで、電子カルテ等の資料により確認したところ、事業実施期間中に発熱患者等の診療を行っていたと推定できる医師は2人のみであった。しかし、複数の診察室を設ける場合、空間的な分離を行った診察室が複数確保できており、かつ、複数の発熱患者等を同時に診療できる人員体制が確保できていることが必要とされていることから、14という診察室数は、確保補助金の算定根拠として適正とは認められない。

イ 中野訪問クリニックは、発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間数を、診察室14室の開設した日数164日の全日数において、算定上の上限である7時間としていたが、事業実施期間中における医師の勤務記録を全く残していなかった。そこで、電子カルテ等の資料により診療の状況をみたところ、発熱患者等専用の診察室で対応可能な体制を確保すべき時間中に、医師が在宅患者に対する訪問診療を行うため外出しており、発熱患者等の診療・検査への対応が不可能となっている事態が多数見受けられた。したがって、実態を考慮することなく時間数を一律に7時間としたことは適正とは認められない。

ウ 中野訪問クリニックは、実績報告書において、全14室それぞれの診察室における実際の発熱患者数を5人から16人と記載していた。しかし、中野訪問クリニックは、どの診察室において、いずれの発熱患者等を診療したのかについての記録を全く残しておらず、また、事後的に確認することもできない状況となっていて、これらの人数はいずれも根拠のないものであった。

そこで、電子カルテや診療報酬明細書等により、発熱患者等を受け入れる体制が確保されていた可能性のある診察室数や時間数を計上して、これらを基に想定受診患者数等を算出すると、想定受診患者数は5,357人となる。また、実際の発熱患者数は、実際に診療していたことが確認できた発熱患者数4人に、同一の医師が診療を行っていた他の疾患等の患者数(7人)に2分の1を乗じた人数3.5人を加えて、7.5人となる。

したがって、これらに基づき確保補助金の交付額を算定すると49,048,000円となることから、確保補助金の交付額616,033,000円との差額566,985,000円が過大に交付されていた。

<事例2((イ)及び(ウ)の事態)>

水野クリニック(令和4年7月15日以降は医療法人水野クリニック)は、3年度に、確保補助金について、診察室数を3室、開設予定日数延べ151日に係る想定受診患者数を2,653人、実際の発熱患者数を755人とそれぞれ見込み、交付申請額を25,520,000円とする交付申請書を本省に提出して、本省は、同額を交付決定額としていた。その後、水野クリニックは、診察室を4室又は5室に増やし、開設した日数延べ677日に係る想定受診患者数を13,311人、実際の発熱患者数を844人であったとして、事業費を167,649,512円とする実績報告書を本省に提出していたが、交付決定額が25,520,000円であったことから、本省は、これと同額の25,520,000円を確保補助金の交付額としていた。

また、水野クリニックは、確保補助金の実績報告書の事業費167,649,512円が確保補助金の交付決定額25,520,000円を上回ったことから、3年度に、その差額に基づき支援補助金を142,129,000円とする精算交付申請書を提出しており、本省は、これと同額の142,129,000円を支援補助金の交付額としていた。

しかし、水野クリニックにおける事業実施期間中の医師の勤務状況や、発熱患者等を含む外来患者に係る記録等を確認したところ、①開設した日数延べ677日のうち延べ521日については、診察室数に見合う医師がいないため複数の発熱患者等を同時に診療できる人員体制が確保できておらず、これらに係る想定受診患者数が過大となっていた。また、②発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯に、発熱患者等専用の診察室とは別の診察室で、同一の医師が他の疾患等の患者の診療を行っていたことがあったのに、誤って、他の疾患等の受診患者数に2分の1を乗じた人数を実際の発熱患者数に加えていなかった。

したがって、上記の①及び②を踏まえるなどすると、想定受診患者数は1,480人、実際の発熱患者数は550.5人となり、適正な確保補助金の事業費は12,498,987円となることから、実績報告書の事業費167,649,512円はこれと比べて155,150,525円過大に算出されていた。そして、これを基にするなどして、適正な確保補助金の交付額を算定すると12,498,000円となり、確保補助金の交付額25,520,000円との差額13,022,000円が過大に交付されていた。

また、この結果、適正な確保補助金の事業費は確保補助金の交付決定額を上回らなくなることから、支援補助金の交付額142,129,000円は、交付の必要がなかった。

以上を事業主体別に示すと、次のとおりである。

|

部局等

|

補助事業者

(事業主体) |

年度

|

国庫補助金交付額

|

不当と認める国庫

補助金交付額 |

摘要

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 千円 | 千円 | |||||

| (69) |

厚生労働本省

|

医療法人清風会

(清和病院) |

2、3 | 31,855 | 6,071 | (ウ) |

| (70) |

同

|

独立行政法人国立病院機構茨城東病院

|

3 | 20,264 | 9,440 | (ウ) |

| (71) |

同

|

中野訪問クリニック(注2)

|

2 | 616,033 | 566,985 | (ア) |

| (72) |

同

|

独立行政法人国立病院機構箱根病院

|

3 | 6,360 | 5,829 | (ウ) |

| (73) |

同

|

神奈川県厚生農業協同組合連合会(伊勢原協同病院)

|

3 | 60,273 | 1,630 | (ウ) |

| (74) |

同

|

医療法人社団矢ヶ崎外科医院

|

2、3 | 29,058 | 24,063 | (ウ) |

| (75) |

同

|

水野クリニック(注3)

|

3 | 167,649 | 155,151 | (イ)、(ウ) |

| (69)―(75)の計 | 931,492 | 769,169 | ||||