被保険者が介護保険法に基づき受ける介護サービスには、居宅サービス(介護予防サービスを含む。以下同じ。)、施設サービス及び地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)並びに居宅の要介護状態となった者が利用する居宅サービス等の種類等を定めた計画(以下「居宅サービス計画」という。)の作成等を行う居宅介護支援等がある。また、居宅サービスには通所介護等が、施設サービスには介護福祉施設サービス等がある。

そして、被保険者が介護サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。

① 要介護状態等にあること及びその該当する要介護状態等の区分について、市町村の認定を受ける(以下、市町村から要介護状態にあるものとして認定を受けた者を「要介護者」といい、要支援状態にあるものとして認定を受けた者と合わせて「要介護者等」という。)。

② 都道府県知事等の指定を受けた居宅介護支援事業者等が、居宅サービス計画等の介護サービス計画を作成する。

③ 介護サービス計画に基づいて、都道府県知事等の指定等を受けた居宅サービス事業者若しくは介護保険施設又は市町村長の指定を受けた地域密着型サービス事業者(以下、これらと居宅介護支援事業者等を合わせて「事業者」という。)から介護サービスを受ける。

事業者が介護サービスを提供して請求することができる報酬の額(以下「介護報酬」という。)は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)等(以下「算定基準等」という。)に基づき、介護サービスの種類の別に定められた単位数に単価(10円から11.40円)を乗ずるなどして算定することとなっている。

都道府県等は、介護保険法等に基づき、保険給付の適正化を図るために、事業者に対して、介護報酬の請求等に関する指導等を行っている。

市町村は、介護保険法に基づき、要介護者等が居宅サービス、施設サービス等の提供を受けたときは、原則として、介護報酬の100分の90に相当する額を、また、居宅介護支援等の提供を受けたときは、介護報酬の全額をそれぞれ事業者に支払うこととなっている(以下、市町村が支払う介護報酬の額を「介護給付費」という。)。

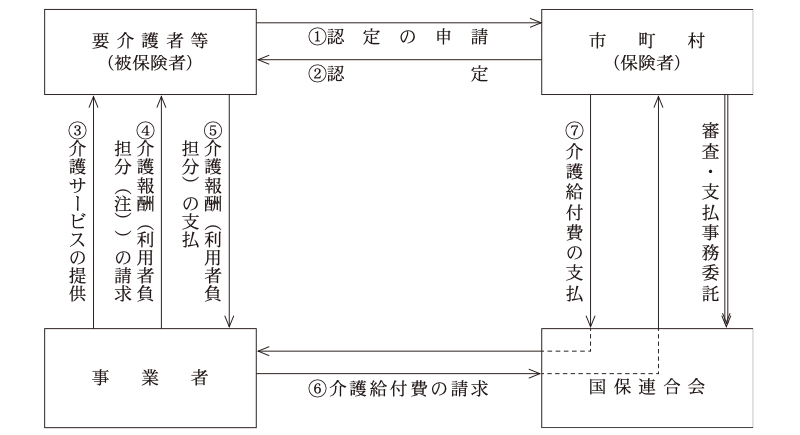

介護給付費の支払手続は、次のとおりとなっている(図参照)。

① 事業者は、要介護者等に対して提供した介護サービスの内容、金額等を記載した介護給付費請求書等を、市町村から介護給付費に係る審査及び支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に送付する。

② 国保連合会は、事業者から送付された介護給付費請求書等の審査点検を行い、介護給付費を市町村に請求する。

③ 請求を受けた市町村は、金額等を確認した上で国保連合会を通じて事業者に介護給付費を支払う。

図 介護給付費の支払の手続

介護給付費は、介護保険法に基づき、100分の50を公費で、100分の50を被保険者の保険料でそれぞれ負担することとなっている。

そして、公費負担として、介護給付費のうち、施設等分(注2)については国が100分の20、都道府県が100分の17.5及び市町村が100分の12.5を負担し、施設等分以外の分については国が100分の25、都道府県及び市町村がそれぞれ100分の12.5を負担している。

また、国は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等に基づき、社会保険診療報酬支払基金が介護保険の保険者に交付する介護給付費交付金等の財源として医療保険者が同基金に納付する介護給付費・地域支援事業支援納付金に要する費用の額の一部を負担している。

本院は、合規性等の観点から、介護報酬の算定が適正に行われているかに着眼して、19事業者に対する介護給付費の支払について5道県及び6市において会計実地検査を行うとともに、12事業者に対する介護給付費の支払について2県、8市及び1広域連合から関係資料の提出を受けるなどして検査した。そして、疑義のある事態が見受けられた場合には、更に県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

検査の結果、6県、13市及び1広域連合から指定を受けた27事業者に対して101市区町村等が行った平成28年度から令和4年度までの間における介護給付費の支払が計30,887件、計142,999,549円過大となっていて、これに対する国の負担額36,923,677円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。

これらの事態について、介護サービスの種類の別に示すと次のとおりである。

算定基準等によれば、通所介護については、次によるなどして、介護報酬を算定することとされている。

(ア) 前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数(注3)が750人以内の場合は通常規模型通所介護費、750人超900人以内の場合は大規模型通所介護費(Ⅰ)及び900人超の場合は大規模型通所介護費(Ⅱ)として、それぞれの事業所規模ごとの区分等に応じて、規模が小さい事業所については規模が大きい事業所よりも高く定められた単位数等による。

(イ) 事業所に、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、看護職員等を1名以上配置していることなどの個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る基準に適合した上で要介護者に対して機能訓練を行っている場合は、1日につき46単位を所定単位数に加算する。

しかし、16事業者は、次のとおり、介護報酬を算定していた。

(ア) 13事業者は、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数が750人超900人以内となっていたのに、大規模型通所介護費(Ⅰ)の区分の単位数によることなく、通常規模型通所介護費の区分の単位数により算定していた。また、2事業者は、900人を超えていたのに、大規模型通所介護費(Ⅱ)の区分の単位数によることなく、大規模型通所介護費(Ⅰ)の区分の単位数により算定していた。

(イ) 1事業者は、事業所に、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、看護職員等を配置していなかったことなどから個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る基準に適合していなかったのに、1日につき46単位を所定単位数に加算して介護報酬を算定していた。

このため、18,109件の請求に対して67市区町村等が支払った介護給付費が計56,708,953円過大となっていて、これに対する国の負担額15,965,665円は負担の必要がなかった。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

事業者Aは、岐阜県に所在する事業所aにおいて、同県から通所介護事業所の指定を受けて、通所介護を提供している。

事業所aは、平成30年4月から令和4年3月までの間に提供した通所介護に係る介護報酬について、前年度(平成29年度から令和2年度)の1月当たりの平均利用延べ人員数が750人以内であるとして、通常規模型通所介護費の区分の単位数により算定していた。

しかし、事業所aの前年度における1月当たりの平均利用延べ人員数は、実際には、それぞれ平成29年度768人、30年度768人、令和元年度761人、2年度750.9人となっていた。したがって、平成30年4月から令和4年3月までの間に提供した通所介護に係る介護報酬については、通常規模型通所介護費の区分の単位数によるのではなく、大規模型通所介護費(Ⅰ)の区分の単位数により算定する必要があった。

このため、3,156件の請求に対して、1町が支払った介護給付費が計9,953,666円過大となっていて、これに対する国の負担額2,776,260円は負担の必要がなかった。

算定基準等によれば、介護福祉施設サービスについては、次によるなどして、介護報酬を算定することとされている。

(ア) 介護老人福祉施設において、常勤換算方法(注4)による介護福祉士の数が、所定の数以上であり、次のいずれかの要件に該当するなどの日常生活継続支援加算(Ⅰ)に係る基準に適合している場合は1日につき36単位(施設やサービスの形態がユニット型介護老人福祉施設(注5)の場合は日常生活継続支援加算(Ⅱ)として46単位)を所定単位数に加算する。

a 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数(以下「新規入所者の総数」という。)のうち、要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者の占める割合が100分の70以上

b 新規入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が100分の65以上

c 入所者のうち、口腔内の喀痰吸引等の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が100分の15以上

(イ) 介護老人福祉施設において、専ら当該介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置していることなどの常勤医師配置加算に係る基準に適合している場合は、1日につき25単位を所定単位数に加算する。

しかし、4事業者は、次のとおり、介護報酬を算定していた。

(ア) 2事業者は、介護福祉士の数が、所定の数を満たしていなかったことから、日常生活継続支援加算(Ⅰ)に係る基準に適合していなかったのに、1日につき36単位を所定単位数に加算して介護報酬を算定していた。また、1事業者は、新規入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者の占める割合が100分の70以上であることなどの要件のいずれにも該当していなかったことから、日常生活継続支援加算(Ⅱ)に係る基準に適合していなかったのに、1日につき46単位を所定単位数に加算して介護報酬を算定していた。

(イ) 1事業者は、専ら当該介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置していなかったことから、常勤医師配置加算に係る基準に適合していなかったのに、1日につき25単位を所定単位数に加算して介護報酬を算定していた。

このため、4,591件の請求に対して22市町が支払った介護給付費が計53,306,326円過大となっていて、これに対する国の負担額12,208,727円は負担の必要がなかった。

ア及びイの介護サービスのほか、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護保健施設サービス、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護及び短期入所療養介護の7介護サービスについて、8事業者は、単位数の算定を誤り、介護報酬を過大に算定していた。

このため、8,187件の請求に対して28市町が支払った介護給付費が計32,984,270円過大となっていて、これに対する国の負担額8,749,285円は負担の必要がなかった。

このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等を十分に理解していなかったことにもよるが、101市区町村等及び国保連合会において介護給付費の請求に対する審査点検が十分でなかったこと、6県、13市及び1広域連合において事業者に対して算定基準等の内容を十分に周知していないなど指導が十分でなかったことなどによると認められる。

以上を県等別に示すと、次のとおりである。

|

県等名

|

実施主体

(事業者数) |

年度

|

過大に支払われた介護給付費の件数

|

過大に支払われた介護給付費

|

不当と認める国の負担額

|

摘要

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 件 | 千円 | 千円 | ||||

|

青森県

|

11市町村(2)

|

元、2 | 2,100 | 7,547 | 2,038 |

ア、ウ

|

|

栃木県

|

15市町(2)

|

元、2 | 1,751 | 10,824 | 2,615 |

ア、ウ

|

|

宇都宮市

|

5市区(1)

|

元、2 | 811 | 3,415 | 958 |

ア

|

|

さいたま市

|

6市(1)

|

平成30、令和元 | 1,470 | 2,423 | 751 |

ア

|

|

千葉市

|

8市区町(1)

|

2、3 | 1,266 | 2,445 | 680 |

ア

|

|

岐阜県

|

15市町等(4)

|

平成30~令和4 | 5,821 | 16,787 | 4,650 |

ア

|

|

岐阜市

|

7市町等(2)

|

2、3 | 1,115 | 6,183 | 1,811 |

ア、ウ

|

|

岡崎市

|

2市(1)

|

2 | 901 | 1,555 | 425 |

ウ

|

|

東三河

広域連合 |

2市等(1)

|

元、2 | 848 | 2,629 | 734 |

ア

|

|

大阪市

|

8市町(1)

|

2~4 | 2,083 | 16,447 | 3,734 |

イ

|

|

神戸市

|

1市(2)

|

平成29~令和3 | 2,218 | 11,289 | 3,006 |

イ、ウ

|

|

橋本市

|

1市(1)

|

平成28~令和2 | 491 | 7,308 | 2,080 |

ウ

|

|

岡山県

|

6市町(1)

|

平成29~令和3 | 1,674 | 27,765 | 6,402 |

イ

|

|

岡山市

|

5市町(1)

|

2、3 | 912 | 1,534 | 422 |

ウ

|

|

高知県

|

6市町(1)

|

元~3 | 1,158 | 6,378 | 1,759 |

ア

|

|

高知市

|

1市(1)

|

2、3 | 1,452 | 1,962 | 543 |

ア

|

|

久留米市

|

1市(1)

|

元~3 | 1,987 | 3,037 | 840 |

ウ

|

|

熊本県

|

7市町(1)

|

平成30~令和2 | 1,531 | 5,243 | 1,476 |

ア

|

|

熊本市

|

7市町(1)

|

2、3 | 586 | 6,101 | 1,400 |

イ

|

|

大分市

|

2市(1)

|

元、2 | 712 | 2,116 | 591 |

ア

|

| 計 |

101市区町村等(27)

|

平成28~令和4 | 30,887 | 142,999 | 36,923 |