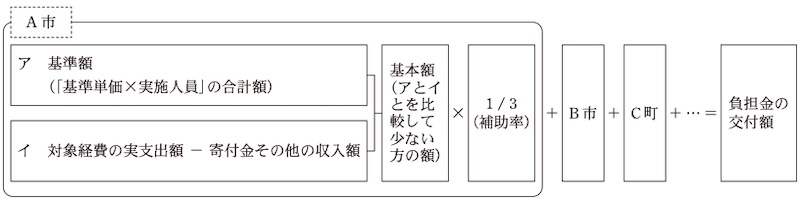

国民健康保険の保険者である市町村等は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)等に基づき、当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達する者(75歳未満に限る。)に対して、特定健康診査及び特定保健指導(以下、これらを合わせて「特定健康診査等」という。)を行うものとされている。特定健康診査においては、特定健康診査それ自体を受診しなくても、人間ドックの検査結果等をもって特定健康診査を受診したとみなすことが認められる場合がある(以下、特定健康診査を受診したとみなすことを「みなし受診」といい、受診したとみなされる加入者を「みなし受診者」という。)。みなし受診の一つとして、医療機関において診療の一環として特定健康診査の実施内容と同様の検査を受けた場合に、本人の同意の下で、保険者が診療における検査データ(以下「診療情報」という。)の提供を受けて、これを特定健康診査の結果として活用することが認められている。厚生労働省は、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を負担するために、都道府県に対して国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金(以下「負担金」という。)を交付しており、負担金の交付額は次の算定式のとおり算定することとされている。

(算定式)

また、厚生労働省は、みなし受診を行った場合における負担金の交付に関して、①特定健康診査を、人間ドック等の市区町村により追加的に実施される検査と一体的に行った場合、負担金の対象とするためには、追加的に実施した検査に要した費用と、特定健康診査に要した費用を、契約書、請求書等により明確に分ける必要があること、②特定健康診査において診療情報を活用する場合、市区町村が医療機関から診療情報を取得するために支払う情報提供料等は負担金の対象としない一方、診療情報のみでは特定健康診査の結果として不足する健診項目がある場合でも市区町村が当該健診項目に係る検査費用を負担する場合には当該検査費用は負担金の対象となることを定めている。しかし、みなし受診とした場合における負担金の交付額の算定方法が明確に示されていなかったことから、負担金の対象とはならないみなし受診者を負担金の基準額の算出基礎となる実施人員に含めるなどしていて負担金の交付額が過大となっている事態が見受けられた。また、市区町村に対して診療情報の活用の取組を行うための具体的な方策が示されていなかったことなどから、診療情報の活用の取組が十分に行われていない事態が見受けられた。

したがって、厚生労働大臣に対して令和4年12月に、次のとおり是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに意見を表示した。

ア 負担金の交付額が過大となっていた市区町について、過大に交付されたと認められる負担金の返還手続を行わせること(会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求したもの)

イ 都道府県及び市区町村に対して、みなし受診とした場合における負担金の交付額の算定方法を明確に示すこと(同法第34条の規定により是正改善の処置を求めたもの)

ウ 診療情報の活用の取組を行っている事例を市区町村に周知するなど、診療情報の活用の取組が積極的に行われるための方策を検討するとともに、診療情報の活用の取組を行う際に特定健康診査の受診勧奨を優先させる必要がないことを明確化すること(同法第36条の規定により意見を表示したもの)

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 負担金の交付額が過大となっていた54市区町について、6年4月までに、過大に交付されたと認められる負担金の返還手続を行わせた。

イ 5年3月に都道府県に対して事務連絡を発し、みなし受診とした場合には、契約書、請求書等により特定健康診査に要した費用を明確にする必要があることなどを明示して、都道府県及び市区町村に対して、みなし受診とした場合における負担金の交付額の算定方法を明確に示した。

ウ 5年3月に「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」を改訂するとともに、同年10月に全国会議等を開催して、診療情報の活用の取組を行う際に特定健康診査の受診勧奨を優先させる必要がないことについて明確化した。また、同会議等において、診療情報の活用の取組が積極的に行われるように、診療情報の活用の取組を行っている事例を市区町村に周知した。