関東森林管理局静岡森林管理署(以下「静岡署」という。)は、復旧治山事業として、令和4年度に、静岡県富士宮市内の国有林において、「立堀沢地区復旧治山工事」を、一般競争契約により、株式会社木村組(以下「会社」という。)に契約金額21,395,000円で請け負わせて実施している。

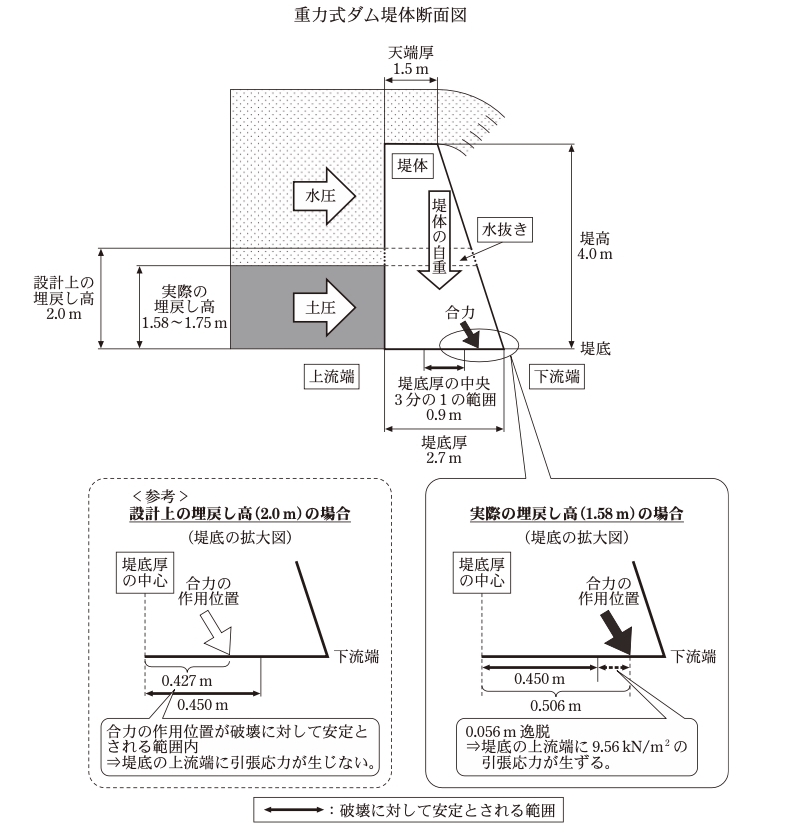

本件工事は、渓床の安定を図るために、治山ダムとして、堤体を無筋コンクリートで構築する重力式コンクリートダム(以下「重力式ダム」という。)1基(堤高4.0ⅿ、天端厚1.5、堤底厚2.7ⅿ)を設置したものである。

静岡署は、本件重力式ダムの断面の設計を林野庁が策定した「治山技術基準(総則・山地治山編)解説」(以下「基準」という。)に基づき行っており、基準によれば、重力式ダムの安定条件として、転倒に対する安定、滑動に対する安定、堤体の破壊に対する安定及び基礎地盤に対する安定について検討することとされている。このうち堤体の破壊に対する安定については、引張応力を生じさせないことを原則とするとされている。すなわち、洪水時に重力式ダムの背面の土砂が水抜き(注)から流出するなどして一時的に引張応力が生ずる場合を除き、堤底の上流端に引張応力を生じさせないこととされている。そして、そのためには、重力式ダムのコンクリートの自重等による鉛直荷重及び重力式ダムに作用する水圧・土圧による水平荷重の合力(以下「合力」という。)の作用位置が、破壊に対して安定とされる範囲内(堤底厚の中央3分の1の範囲内)にある必要があるとされている。

本院は、合規性等の観点から、重力式ダムの施工が適切に行われているかなどに着眼して、本件工事を対象として、静岡署において、契約書、設計図書、施工写真等の書類及び現地を確認するなどして会計実地検査を行った。

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

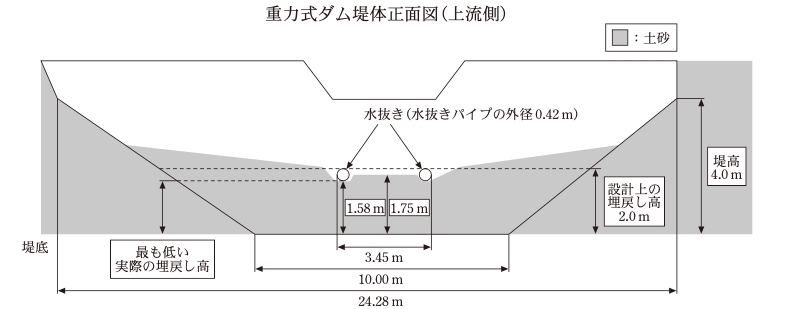

静岡署は、本件重力式ダムの設計に当たり、重力式ダムの上流側を堤底から2.0ⅿの高さまで土砂で埋め戻すことで、堤底から2.0ⅿの高さまでは土圧が作用し、これより上部には水圧が作用するものとして安定計算を行った。その結果、合力の作用位置が堤底厚の中心から下流側に0.427ⅿの位置となり、破壊に対して安定とされる範囲内(堤底厚の中心から0.450ⅿの範囲内)にあることから、堤底の上流端に引張応力が生じないとして、安定計算上安全であるとしていた。そして、静岡署は、設計図書において、本件重力式ダムの上流側を2か所の水抜きの設置箇所(水抜きパイプの外径は0.42ⅿであり、上端は堤底から2.0ⅿの高さ)も含めて堤底から2.0ⅿの高さまで埋め戻すこととする埋戻し線を表示し、これにより会社に施工させることとしていた。

しかし、工事完成時における本件重力式ダムの上流側の埋戻し状況を施工写真で確認するなどしたところ、水抜きと水抜きの間(幅3.45ⅿ)について、堤底から1.58ⅿから1.75ⅿの高さまでしか埋め戻されていなかった(参考図1参照)。その経緯を確認したところ、静岡署は、施工中に会社と口頭による協議を行い、台風等による豪雨時に下流の広域基幹林道へ土砂が流出することを軽減させるためには、通常時の流水及び流水に伴う土砂の一部を2か所の水抜きから流出させる必要があるとする誤った認識に基づいて、会社にその下端が堤底から1.58ⅿの高さにある水抜きが露出するように施工させていた。そして、静岡署は、完成検査においてこれを合格としていた。

そこで、実際の埋戻しの高さが最も低かった堤底から1.58ⅿの部分について、改めて安定計算を行ったところ、合力の作用位置が堤底厚の中心から下流側に0.506ⅿの位置となり、破壊に対して安定とされる範囲を下流側に0.056ⅿ逸脱して、堤底の上流端に9.56kN/㎡の引張応力が生ずることとなっていた(参考図2参照)。

したがって、本件重力式ダムは、静岡署が誤った認識に基づいて会社に設計と相違した施工をさせていたため、堤体の破壊に対する安定が確保されていない状態になっており、工事の目的を達しておらず、これに係る契約金額21,395,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、静岡署において、重力式ダムの上流側を設計図書に表示された埋戻し線まで埋め戻すことの重要性についての認識が欠けていたことなどによると認められる。

(参考図1)

本件重力式ダムの埋戻し状況の概念図

(参考図2)

本件重力式ダムにおける合力の作用位置の概念図