(5件 不当と認める国庫補助金 21,250,000円)

|

部局等

|

補助事業者等

|

間接補助事業者等

|

補助事業等

|

年度

|

事業費

国庫補助対象事業費

|

左に対する国庫補助金等交付額

|

不当と認める事業費

国庫補助対象事業費

|

不当と認める国庫補助金等相当額

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||

| (189) |

農林水産本省

|

一般社団法人全国農業会議所等

|

茨城県

(事業主体) |

担い手育成・確保等対策事業費補助金等

|

平成26、28~令和2

|

323,125 (323,125) |

323,125 | 9,000 (9,000) |

9,000 |

| (190) |

同

|

一般社団法人全国農業会議所

|

静岡県

浜松市 (事業主体) |

担い手育成・確保等対策事業費補助金

|

平成29~令和2

|

295,125 (295,125) |

295,125 | 8,250 (8,250) |

8,250 |

| (191) |

同

|

同

|

福岡県

(事業主体) |

同

|

29 | 99,250 (99,250) |

99,250 | 1,500 (1,500) |

1,500 |

| (192) |

同

|

同

|

同

|

同

|

2 | 40,500 (40,500) |

40,500 | 1,500 (1,500) |

1,500 |

| (193) |

同

|

同

|

沖縄県

石垣市 (事業主体) |

同

|

28、29 | 66,812 (66,812) |

66,812 | 1,000 (1,000) |

1,000 |

| (189)―(193)の計 | 824,812 (824,812) |

824,812 | 21,250 (21,250) |

21,250 | |||||

これらの補助金は、持続可能な力強い農業の実現に必要な人材力の強化を図ることや就職氷河期世代への就農支援を進めることなどを目的として、一般社団法人全国農業会議所(平成28年3月31日以前は全国農業会議所。以下「会議所」という。)に対して交付し、都道府県等が事業主体となる場合には会議所を通じて都道府県等に対して交付するものである。補助金の交付を受けた都道府県等は、就農に向けて研修を受ける者(以下「研修生」という。)又は経営開始直後の新規就農者(28年度以前は青年就農者。以下「新規就農者」という。)に対して、原則として年間1,500,000円の農業次世代人材投資資金(28年度以前は青年就農給付金)又は就職氷河期世代の新規就農促進事業に係る資金(以下、これらを「農業次世代資金」という。)を交付している。

そして、4事業主体は、研修生又は新規就農者を対象として本件事業を事業費計824,812,620円で実施したとして、会議所を通じて同額の国庫補助金の交付を受け、2農政局(注1)及び2県(注2)に実績報告書を提出していた。

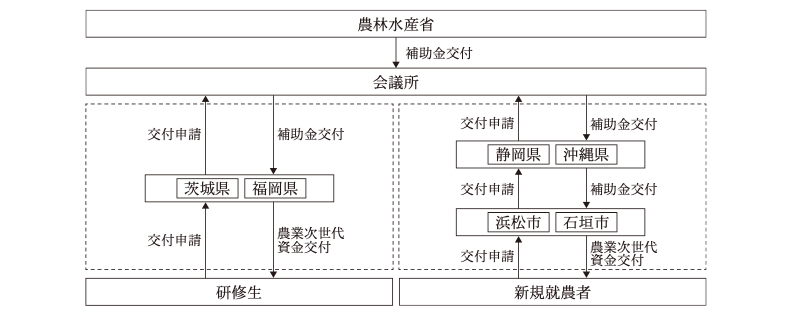

4事業主体等における国庫補助金等の流れを示すと、図表1のとおりとなっている。

図表1 国庫補助金等の流れ

また、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。28年度以前は新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱)等によれば、図表2における①から⑤までのいずれかの事由(以下「返還事由」という。)に該当する場合は、農業次世代資金の交付を受けた研修生又は新規就農者は農業次世代資金の全額又は一部を返還しなければならないこととされている。

図表2 返還事由の概要

| 番号 | 返還事由の概要 |

|---|---|

| ① | 研修生が、要就農継続期間(農業次世代資金の交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間等)にわたり就農を継続しなかった場合 |

| ② | 研修生が、研修終了後1年以内に就農しなかった場合 |

| ③ | 親族から貸借した農地が主である研修生が、就農後5年以内に当該農地の所有権を当該親族から自らに移転しなかった場合 |

| ④ | 新規就農者が、農業次世代資金の交付期間中に農業経営を中止した場合又は就農状況報告(注)を事業主体に提出しなかった場合 |

| ⑤ | 新規就農者が、農業次世代資金の交付終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 |

しかし、茨城県における研修生2名は、研修終了後1年以内に就農していなかった。また、同県における研修生1名の農地は親族から貸借した農地が主であったが、同人は就農後5年以内に当該農地の所有権を当該親族から自らに移転していなかった。同県における研修生1名及び福岡県における研修生2名は、要就農継続期間にわたり就農を継続していなかった。浜松市における新規就農者2名は、交付期間中に農業経営を中止して営農を継続していなかった。石垣市における新規就農者1名は、交付期間中に就農状況報告を事業主体に提出していない期間があった。

そして、4事業主体は、研修生6名及び新規就農者3名の計9名について、返還事由に該当していたのに、農業次世代資金計21,250,000円を返還させていなかった。

したがって、4事業主体が上記の9名に交付した農業次世代資金21,250,000円は補助の対象とは認められず、これらに係る国庫補助金相当額計21,250,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、茨城、福岡両県及び浜松市において返還手続を進めることの重要性についての認識が欠けていたこと、また、福岡県において就農状況の確認が十分でなかったこと、石垣市において返還事由についての理解が十分でなかったこと、2県において2事業主体に対する指導が十分でなかったこと、3農政局等(注3)において2県及び2事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

茨城県は、平成26年度及び28年度から令和2年度までの間に、研修生4名に農業次世代資金計9,000,000円を交付していた。

そして、4名のうち、平成28年6月1日から29年5月31日までの研修期間に係る農業次世代資金1,500,000円の交付を受けた研修生Aについては、研修終了後の30年4月2日に茨城県内において就農し、同年7月から同年10月までの4か月間にわたり就農を中断した後、同年11月から就農を再開したものの、令和2年5月に離農していた。同人の要就農継続期間は、交付期間が12か月であることから、就農日となる平成30年4月2日から2年間(24か月)に就農を中断した4か月を加えた28か月後の令和2年8月1日までとなり、同人が離農したのはこの期間内であるため、要就農継続期間にわたり就農を継続していなかった。

また、平成30年12月12日から令和2年12月11日までの研修期間に係る農業次世代資金計3,000,000円の交付を受けた研修生Bについては、研修終了後1年以内(3年12月11日まで)に就農していなかった。

これらのことなどから、他の研修生2名を含む研修生4名については、返還事由に該当していて、同県が交付した農業次世代資金を返還する必要があると認められた。

しかし、同県は、返還手続を進めることの重要性についての認識が欠けていたことから、研修生4名に交付した農業次世代資金9,000,000円について、具体的な返還に係る手続等を進めておらず、交付した農業次世代資金を返還させていなかった。