(4件 不当と認める国庫補助金 76,464,121円)

|

部局等

|

補助事業者等

(事業主体) |

補助事業等

|

年度

|

事業費

国庫補助対象事業費

|

左に対する国庫補助金等交付額

|

不当と認める事業費

国庫補助対象事業費

|

不当と認める国庫補助金等相当額

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||

| (209) |

長野県

|

長野県

|

防災・安全交付金(その他総合的な治水)

|

3 | 27,995 (27,995) |

13,997 | 27,995 (27,995) |

13,997 |

| (210) |

兵庫県

|

兵庫県

|

河川等災害復旧

|

元、2 | 60,470 (46,608) |

31,087 | 46,807 (39,931) |

26,634 |

| (211) |

島根県

|

島根県

|

同 | 3~5 | 92,691 (92,295) |

61,561 | 7,650 (7,650) |

5,102 |

| (212) |

佐賀県

|

佐賀県

|

同 | 2~4 | 54,056 (54,056) |

36,055 | 46,071 (46,071) |

30,729 |

| (209)―(212)の計 | 235,213 (220,954) |

142,701 | 128,524 (121,648) |

76,464 | ||||

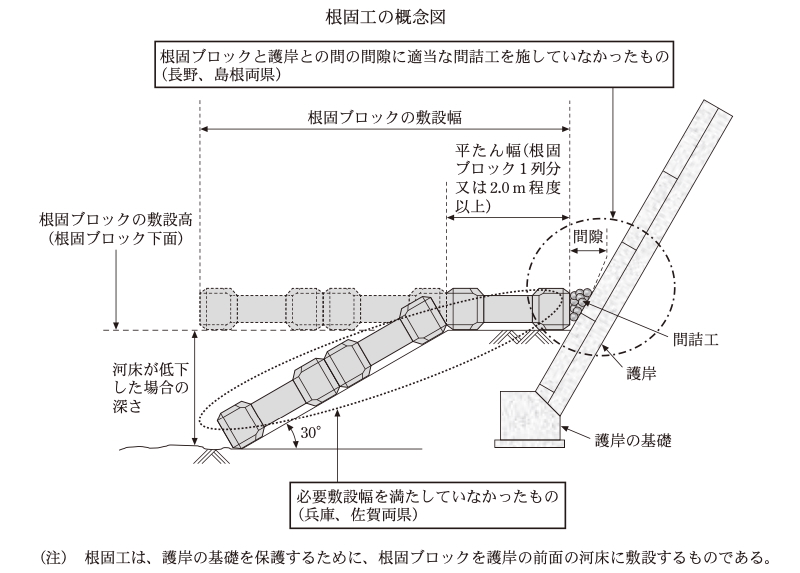

4県は、台風等により被災した護岸を復旧するなどのために、護岸工、根固工等を実施している。このうち、根固工は、護岸の基礎を保護するために、コンクリート製ブロック(以下「根固ブロック」という。)等を護岸の前面の河床に敷設したものである。

4県は、根固工等の設計を「建設省河川砂防技術基準(案)同解説」(社団法人日本河川協会編。以下「技術基準」という。)等に基づき行うこととしている。そして、佐賀県は、本件工事の設計業務を設計コンサルタントに委託し、設計図面、設計計算書等の成果品を検査して受領した上で、この成果品に基づき施工することとしていた。

技術基準等によれば、護岸の破壊は、基礎部の洗掘を契機として生ずることが多いとされ、根固工は、その地点の流勢を減じて、更に河床を直接覆うことで急激な洗掘を緩和する目的で設置されるものとされている。そして、根固工は、護岸の基礎前面に洗掘を生じさせない敷設量とすることなどが必要であり、根固工と護岸との間に間隙が生ずる場合には適当な間詰工を施すこととされている。

洗掘を生じさせない敷設量とするために必要となる根固ブロックの敷設幅(以下「必要敷設幅」という。)については、根固ブロック1列分又は2.0ⅿ程度以上の平たん幅に、護岸の基礎前面で河床が低下した場合に、根固ブロックの敷設高から低下した河床部分に向けて生ずる斜面の長さ(勾配を30度と見込むため河床が低下した場合の深さの2倍となる。)に相当する幅を加えた幅を確保することとされている。

しかし、根固工の設計において、兵庫県は、根固ブロックの敷設高を変更した際に、必要敷設幅を算定することなく、変更前と同じ敷設幅としていた。また、佐賀県は、敷設する根固ブロックについて、護岸の基礎を設置するために掘削及び埋戻しを行うことになる河床の範囲を根固ブロックで覆うこととすれば足りると考え、必要敷設幅の算定を行っていなかった。さらに、長野、島根両県は間詰工の材料について十分に検討を行うことなく、間詰工の材料としては適当でない粒径の小さなものを用いて根固ブロックと護岸との間の間隙を埋め戻すこととしていた。

このため、本件根固工は、必要敷設幅を満たしていなかったことや、適当な間詰工を施していなかったことから、河床の洗掘が進行すると護岸に損傷が生ずるおそれがある状況となっていた(参考図参照)。

したがって、本件根固工は、設計が適切でなかったため、護岸の基礎を洗掘から保護できない構造となっていて、本件護岸工、根固工等は、工事の目的を達しておらず、これらに係る国庫補助金等相当額計76,464,121円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、兵庫県において必要敷設幅を満たしているかどうかを確認することの必要性に対する認識が欠けていたこと、佐賀県において委託した設計業務の成果品に誤りがあったのにこれに対する検査が十分でなかったこと、長野、島根両県において適当な間詰工を施すことに対する理解が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例1>

兵庫県は、丹波市山南町金屋地内の一級河川篠山川において、令和元、2両年度に、平成30年9月の大雨及び平成30年台風第24号により被災した護岸等を復旧するために、法覆護岸工、根固工(延長102.5ⅿ)等を実施している。

同県は、根固工の設計に当たり、根固ブロックの敷設高を護岸基礎の天端高に合わせることとしていた。そして、根固ブロックの敷設幅については本件工事箇所の上下流部にある根固ブロックを参考に決定して、3.0tの根固ブロックを3列敷設することとしていた。

その後、同県は、本件工事で敷設する根固ブロックの敷設高を上下流部の既設根固ブロックの敷設高と合わせるために、根固ブロックの敷設高を当初の設計より高い位置に変更する設計変更を行い、これにより施工していた。

しかし、技術基準等によれば、根固工の必要敷設幅は、根固ブロックの敷設高から河床が低下した場合の河床までの深さに基づき算定することとされており、根固ブロックの敷設高を高い位置に変更したことにより当該深さが増加するのに、同県は、設計を変更する際に、これを考慮した必要敷設幅の算定を行っていなかった。

そこで、変更後の敷設高に基づき改めて必要敷設幅を算定すると6.56ⅿとなることから、同県が敷設した4.92ⅿの敷設幅は、これに対して1.64ⅿ不足していた。

したがって、本件根固工は、設計が適切でなかったため、法覆護岸の基礎を洗掘から保護できない構造となっていて、本件法覆護岸工、根固工等(工事費相当額46,807,264円、国庫補助金相当額26,634,105円)は、工事の目的を達していなかった。

<事例2>

長野県は、木曽郡木祖村藪原地先の一級河川木曽川において、令和3年度に、木曽川水系木曽圏域河川整備計画に基づき、既往最大流量の流下能力を確保するために、法覆護岸工、根固工(延長57.1ⅿ)等を実施している。

同県は、本件根固工の設計に当たり、根固ブロックと護岸との間に生ずる間隙(最大で幅1.15ⅿ)について、現地で発生した土砂を間詰工の材料として使用することとし、これにより施工していた。

しかし、技術基準等によれば、根固工と護岸との間に間隙が生ずる場合には適当な間詰工を施すこととされているのに、同県は、間詰工の材料について十分に検討しておらず、使用した土砂は、間詰工の材料としては適当でない粒径の小さなものであり、間隙からの河床洗掘を防ぐという間詰工の機能を有していなかった。現に、本件工事のしゅん工から約2年が経過した会計実地検査時点で、本件根固工を施した区間のうち延長10.0ⅿの区間において、埋め戻した土砂が根固ブロックの天端の高さから最大で0.4ⅿまで流出し、根固ブロックと護岸との間に間隙が生じている状況となっていた。

したがって、本件根固工は、設計が適切でなかったため、法覆護岸の基礎を洗掘から保護できない構造となっていて、本件法覆護岸工、根固工等(工事費相当額27,995,000円、交付金相当額13,997,500円)は、工事の目的を達していなかった。

(参考図)