(3件 不当と認める国庫補助金 23,725,076円)

|

部局等

|

補助事業者等

(事業主体) |

補助事業等

|

年度

|

事業費

国庫補助対象事業費

|

左に対する国庫補助金等交付額

|

不当と認める事業費

国庫補助対象事業費

|

不当と認める国庫補助金等相当額

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||

| (217) |

青森県

|

上北郡六戸町

|

社会資本整備総合交付金

(下水道) |

3 | 38,896 (38,896) |

19,448 | 14,225 (14,225) |

7,112 |

| (218) |

岐阜県

|

海津市

|

同 | 2 | 55,533 (54,750) |

27,375 | 17,354 (17,109) |

8,554 |

| (219) |

鹿児島県

|

鹿児島県

|

防災・安全交付金

(河川) |

4、5 | 40,834 (40,834) |

20,417 | 16,115 (16,115) |

8,057 |

| (217)―(219)の計 | 135,263 (134,480) |

67,240 | 47,694 (47,450) |

23,725 | ||||

1県及び2市町は、汚水を排水し又は農業用水を送水するために、六戸町大字犬落瀬地内、海津市平田町今尾地内及び土倉地内並びに薩摩川内市小倉町岩元地内において、水管橋の築造、圧送管の敷設等を実施している。

このうち、鹿児島県及び六戸町が築造した水管橋は、下部構造である橋台と上部構造である鋼製の通水管からなる独立水管橋であり、海津市が築造した水管橋は、既設の道路橋に支持金具等で鋼製の通水管を添架する添架水管橋である。

鹿児島県及び六戸町は、独立水管橋の設計を「水管橋設計基準(耐震設計編)」(日本水道鋼管協会編。以下「設計基準」という。)に、また、海津市は、添架水管橋の設計を「下水道施設の耐震対策指針と解説」(公益社団法人日本下水道協会編。以下「指針」という。)に基づくなどして、それぞれ行うこととしている。

設計基準によれば、独立水管橋の設計に当たっては、地震時に支承部が破壊されたとしても上部構造が橋台等の下部構造から落下するのを防止等するための対策として、橋軸方向及び橋軸直角方向の落橋防止構造(注)を設置することなどとされている。

また、指針によれば、添架水管橋の設計に当たっては、通水管を添架する既設橋りょうの管理者等との協議により、当該橋りょうに必要な耐震性能が確保されているかを確認することとされている。道路橋の場合、その耐震性能について、「道路橋示方書・同解説」(公益社団法人日本道路協会編)によれば、地震時に支承部が破壊されたとしても上部構造が下部構造から容易に落下しないように、適切な対策を講ずることとされている。このうち、水平面内での回転方向に対する対策は、支承部の破壊後に上部構造に回転が生じたときに、上部構造が橋台の胸壁等に拘束されない構造条件である場合は、下部構造に横変位拘束構造を設けることなどとされている。そして、橋りょうが斜橋の場合、上部構造が橋台の胸壁等の拘束を受けずに回転する条件であるか否かについては、所定の判定式により判定することができるとされている。

しかし、独立水管橋の設計に当たり、設計基準では水管橋の落橋防止構造を設置することとされているのに、鹿児島県は橋軸方向及び橋軸直角方向の落橋防止構造を、六戸町は橋軸方向の落橋防止構造をいずれも設置していなかった。

また、添架水管橋の設計に当たり、指針では通水管を添架する既設橋りょうが耐震性能を有しているか確認することとされているのに、海津市は、通水管を添架する既設の道路橋の耐震性能を確認しないまま、通水管を添架していた。そこで、道路橋の耐震性能を確認したところ、所定の判定式により上部構造が支承部の破壊後に橋台の胸壁等の拘束を受けずに回転する条件に該当しているのに、下部構造である橋台に横変位拘束構造が設置されていなかった。

したがって、本件水管橋の通水管等(工事費相当額計47,694,998円、交付対象事業費計47,450,153円)は、設計が適切でなかったため、地震時における所要の安全度が確保されていない状態となっており、これらに係る交付金相当額計23,725,076円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、鹿児島県及び六戸町において設計基準についての理解が十分でなかったこと、海津市において指針についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

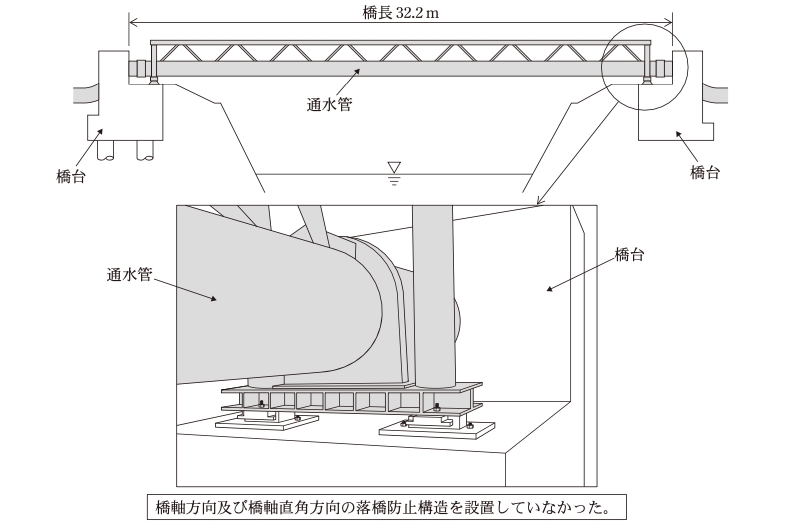

<事例1>

鹿児島県は、薩摩川内市小倉町岩元地内において、令和4、5両年度に、農業用水を送水するための水管橋を移設するために、既設の水管橋に架設されていた通水管(内径800㎜、橋長32.2ⅿ)を過年度に築造した橋台に移設するなどして独立水管橋を築造する工事を実施していた(参考図1参照)。

同県は、本件水管橋の設計に当たり、水管橋の管理者である薩摩川内市と協議を行い、既設と同等の水管橋として通水管を移設することとして設計し、これにより施工していた。

しかし、同県は、設計基準では水管橋の落橋防止構造を設置することとされているのに、既設の水管橋に落橋防止構造が設置されていなかったことから、本件水管橋においても橋軸方向及び橋軸直角方向の落橋防止構造を設置していなかった。

したがって、本件水管橋の通水管等(工事費相当額16,115,661円、交付金相当額8,057,830円)は、設計が適切でなかったため、地震時における所要の安全度が確保されていない状態となっていた。

(参考図1)

独立水管橋の概念図

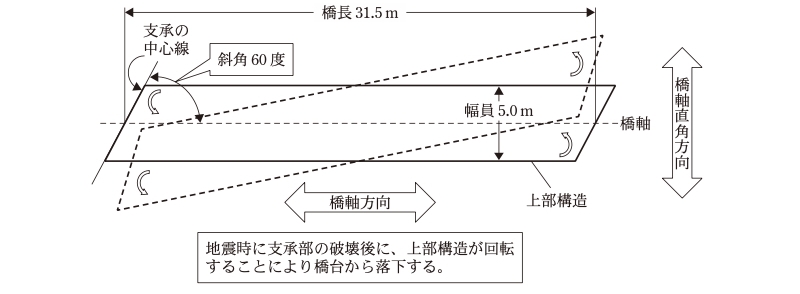

<事例2>

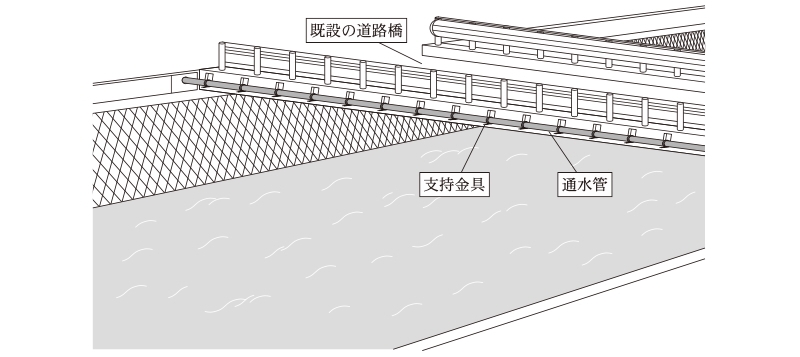

海津市は、海津市平田町今尾地内及び土倉地内において、令和2年度に、農業集落排水を公共下水道に統合するために、同市が管理する平成2年に築造された既設の道路橋に、通水管(内径200㎜、外径350㎜)を添架する添架水管橋を築造する工事を実施していた。そして、この道路橋は、橋軸と支承の中心線とのなす角(斜角)が60度の斜橋となっている(参考図2及び3参照)。

しかし、同市は、本件水管橋の設計に当たり、通水管を添架する道路橋が耐震性能を有しているかを橋りょう管理者に確認していなかった。

そこで、道路橋の耐震性能を確認したところ、所定の判定式により上部構造が支承部の破壊後に橋台の胸壁等の拘束を受けずに回転する条件に該当しているのに、下部構造の橋台に横変位拘束構造が設置されていなかった(参考図3参照)。

したがって、本件水管橋の通水管等(工事費相当額17,354,267円、交付対象事業費17,109,422円、交付金相当額8,554,711円)は、設計が適切でなかったため、地震時における所要の安全度が確保されていない状態となっていた。

(参考図2)

添架水管橋の概念図

(参考図3)

斜橋における上部構造の回転の概念図