(2件 不当と認める国庫補助金 13,393,771円)

|

部局等

|

補助事業者等

(事業主体) |

補助事業等

|

年度

|

事業費

国庫補助対象事業費

|

左に対する国庫補助金等交付額

|

不当と認める事業費

国庫補助対象事業費

|

不当と認める国庫補助金等相当額

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||

| (222) |

佐賀県

|

藤津郡太良町

|

河川等災害復旧

|

3 | 14,630 (14,630) |

11,601 | 11,294 (11,294) |

8,956 |

| (223) |

鹿児島県

|

薩摩川内市

|

同 | 2、3 | 10,109 (10,109) |

6,742 | 6,652 (6,652) |

4,437 |

| (222)(223)の計 | 24,739 (24,739) |

18,344 | 17,947 (17,947) |

13,393 | ||||

2県の2市町は、令和2年7月豪雨により被災した護岸等を復旧するために、薩摩川内市桶脇町塔之原地内の普通河川岡元川及び太良町大字多良字上中山地内の普通河川多良川において、コンクリートブロック積工、仮設工等を実施している。

このうちコンクリートブロック積工は、護岸として、薩摩川内市ではブロック積擁壁(高さ2.65ⅿ~3.55ⅿ、延長計32.2ⅿ)を、太良町では大型ブロック積擁壁(高さ7.25ⅿ~8.27ⅿ、延長9.4ⅿ)をそれぞれ築造するものである。

2市町は、本件擁壁の設計を「道路土工 擁壁工指針」(社団法人日本道路協会編。以下「指針」という。)等に基づいて行うこととしている。

指針等によれば、ブロック積擁壁の設計に当たっては、擁壁の高さが5.0ⅿ以下の場合においては指針に示された擁壁の高さと勾配(注)の関係表(以下「関係表」という。)に基づき勾配を決定することなどとされている。また、大型ブロック積擁壁の設計に当たっては、高さを8.0ⅿ以下にすることを原則とするが、8.0ⅿを超える場合には、地震時の安定性を含めて綿密な検討をする必要があり、常時及び地震時における安定計算等が必要とされている。

しかし、薩摩川内市は、ブロック積擁壁の設計に当たり、関係表によれば高さが2.65ⅿの場合の勾配は1:0.4、3.55ⅿの場合の勾配は1:0.5とされているのに、既設のブロック積擁壁の勾配が1:0.3であったことから、同様に1:0.3として設計し、施工していたため、ブロック積擁壁の勾配は関係表の勾配よりも急な勾配となっていた。また、太良町は、大型ブロック積擁壁の設計に当たり、大型ブロック積擁壁の高さが最大で8.27ⅿあるにもかかわらず、常時及び地震時における安定計算等を行わずに設計し、施工していた。

そこで、本件擁壁について、現地の状況を踏まえて、指針等に基づき安定計算等を行ったところ、2市町において、滑動に対する安定についての安全率が許容値を大幅に下回るなどしていて、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。

したがって、本件護岸として築造した擁壁等(工事費相当額計17,947,074円、国庫補助対象事業費同額)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これらに係る国庫補助金相当額計13,393,771円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、2市町において、指針等についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

太良町は、令和3年度に、被災した河岸を復旧するために、新たに護岸として大型ブロック積擁壁(高さ7.25ⅿ~8.27ⅿ、延長9.4ⅿ)の築造等を実施していた。

指針等によれば、大型ブロック積擁壁の高さが8.0ⅿを超える場合には常時及び地震時における安定計算等が必要とされている。

しかし、同町は、本件擁壁について常時及び地震時における安定計算等を行わずに設計し、施工していた。

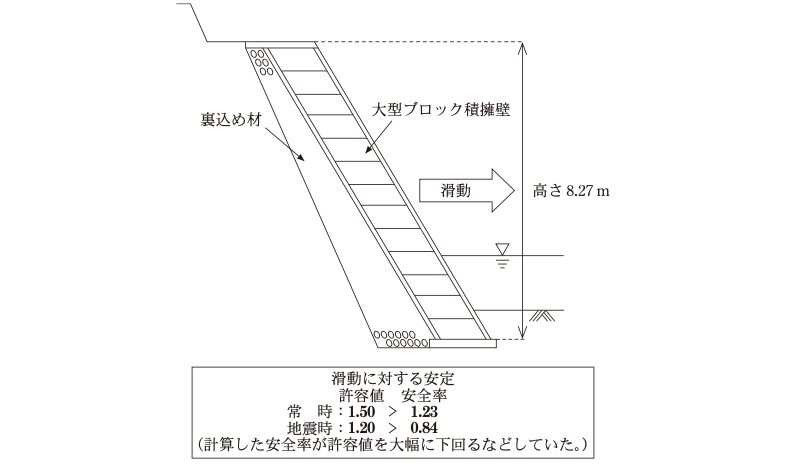

そこで、現地の状況を踏まえて、指針等に基づき、本件擁壁について安定計算等を行ったところ、滑動に対する安定については、安全率が常時で1.23、地震時で0.84となり、許容値である常時1.50、地震時1.20を大幅に下回るなどしていた(参考図参照)。

したがって、本件護岸のうち、大型ブロック積擁壁(延長9.4ⅿ)等(工事費相当額11,294,239円、国庫補助金相当額8,956,331円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態となっていた。

(参考図)

護岸(大型ブロック積擁壁)の概念図