【意見を表示したものの全文】

緊急輸送道路にある橋りょうの耐震補強の効率的な実施等について

(令和6年10月23日付け 国土交通大臣宛て)

標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記

貴省は、「緊急輸送道路ネットワーク計画策定要領」(平成8年5月建設省道路局企画課道路防災対策室課長補佐事務連絡)において、災害発生以降の緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な緊急輸送道路については、道路の耐震性が確保されているとともに、地震時においてネットワークとして機能することが重要であるとしており、緊急輸送道路ネットワーク計画を策定し、緊急輸送道路の整備を計画的に推進していくこととしている。そして、県庁所在地等の都市間や、空港等の災害発生以降に活動拠点となる施設等(以下「防災拠点」という。)間をつなぎ、代替性(迂(う)回路や他の交通機関)等の確保に努めることなどとしている。

第5次社会資本整備重点計画(令和3年5月閣議決定。計画期間:令和3年度から7年度まで)によれば、緊急輸送道路にある橋りょう(以下「緊急道路橋」という。)については、耐震化率を全体で79%(令和元年度)から84%(7年度)にすることが目標とされており、4年度末時点の耐震化率は81%となっている。

そして、貴省は、道路法(昭和27年法律第180号)等に基づき、国が行う直轄事業又は地方公共団体が行う国庫補助事業等により、緊急道路橋の耐震補強を多数実施している。

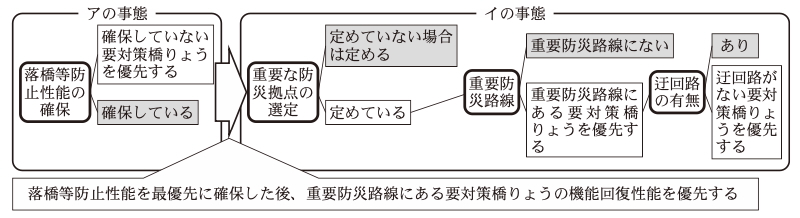

緊急道路橋の耐震補強を実施するに当たり、貴省は、平成7年兵庫県南部地震により道路橋が甚大な被害を受けたことから、昭和55年の道路橋示方書より古い耐震設計に係る基準を適用した鉄筋コンクリート製の単柱橋脚及び落橋防止装置の補強を優先的に実施することとするなど、同地震と同程度の地震動に対しても落橋等の甚大な被害を防止する耐震性能(以下「落橋等防止性能」という。)の確保を最優先する取組を実施してきた。そして、貴省は、落橋等防止性能が確保された緊急道路橋については、同地震と同程度の地震動に対しても当該橋りょうの損傷を軽微にとどめて速やかに緊急物資等の輸送路等としての機能を回復することができる耐震性能(以下「機能回復性能」という。)を確保するために耐震補強を進めている(以下、落橋等防止性能又は機能回復性能を確保するに至っておらず、必要な耐震対策が完了していない緊急道路橋を「要対策橋りょう」という。)。また、貴省は、平成7年に各地方整備局、都道府県等に対して、当面の措置として緊急度の高い橋りょうについて落橋等防止性能を最優先に確保するよう事務連絡を発出している。

貴省は、直轄事業については、地震発生以降に優先的にネットワークとして機能させる緊急輸送道路を選定し、優先して要対策橋りょうの耐震補強を実施することとしている。そして、優先する緊急輸送道路としては、緊急物資等の輸送を確保するために必要な複数の防災拠点の中から特に重要な防災拠点(以下「重要な防災拠点」という。)を定め、重要な防災拠点間をつなぐ路線を選定することとしている。一方、国庫補助事業等を実施する地方公共団体に対して、優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの選定に係る優先順位等の決定方法を示しておらず、その判断を任せることにしている。このため、国庫補助事業等については地方公共団体において必ずしも重要な防災拠点間をつなぐ路線を選定することになっていないものの、一部の地方公共団体では直轄事業と同様に重要な防災拠点間をつなぐ路線を選定することにしている(以下、直轄事業において選定した重要な防災拠点間をつなぐ路線及び国庫補助事業等を実施する地方公共団体において直轄事業と同様に選定した重要な防災拠点間をつなぐ路線を合わせて「重要防災路線」という。)。

国土交通省防災業務計画(平成14年5月作成)によれば、災害発生以降における被災地への円滑な緊急物資等の輸送を確保するために、緊急輸送道路の確保を最優先に応急復旧(注1)や代替路の設定等を実施することなどとされている。また、災害発生以降における応急工事(注2)に関する事項として、応急工事を迅速かつ適切に行うために、応急用資機材を確保するとともに、それらの輸送経路を定めること、地方公共団体が自ら管理する施設等について迅速な応急復旧を実施することなどとされている。

一方、令和6年能登半島地震における地震発生以降の初期対応では、被害の大きかった地域につながる緊急輸送道路等の寸断により救助活動が困難になって支援物資の輸送の遅れが生じたことや、関係者間の調整や情報共有が十分でなかったことなどが報道されている。

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

本院は、効率性、有効性等の観点から、緊急輸送道路が地震時にネットワークとして機能するよう効率的に緊急道路橋の耐震補強が実施されているか、地震発生以降に迅速な応急復旧を実施するための体制が十分なものとなっているかなどに着眼して検査した。

検査に当たっては、14国道事務所等(注3)、14道県(注4)、4政令指定都市(注5)及び12市町(注6)の計44事業主体が令和3、4両年度に実施した緊急道路橋260橋の耐震補強に係る工事契約計311件(直轄事業62件、国庫補助事業等249件。耐震補強に係る工事費計433億7275万余円(直轄事業142億4973万余円、国庫補助事業等291億2302万余円(国庫補助金等相当額171億7178万余円)))並びに4年度末において122管理主体(過去に事業主体が整備した橋りょうを緊急道路橋として管理する主体をいう。以下同じ。)が管理する要対策橋りょう計2,646橋(17国道事務所等が管理する444橋(財産価額1億1083万余円)及び地方公共団体105管理主体(15道県、6政令指定都市及び84市区町村)が管理する2,202橋(財産価額2241億5143万余円、このうち把握できた国庫補助金等相当額8億4667万円))を対象として、貴省本省、10地方整備局等(注7)管内の17国道事務所等(注8)及び16都道県(注9)において会計実地検査を行うとともに、事業主体等から調書等の提出を受けて、その内容を確認するなどして検査した。

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

予算等の制約がある中で効率的に要対策橋りょうの耐震補強を実施するには、直轄事業及び国庫補助事業等のそれぞれにおいて、優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうを適切に選定する必要があると考えられることから、令和3、4両年度に耐震補強を実施した44事業主体における要対策橋りょうの状況等をみたところ、次のような事態が見受けられた。

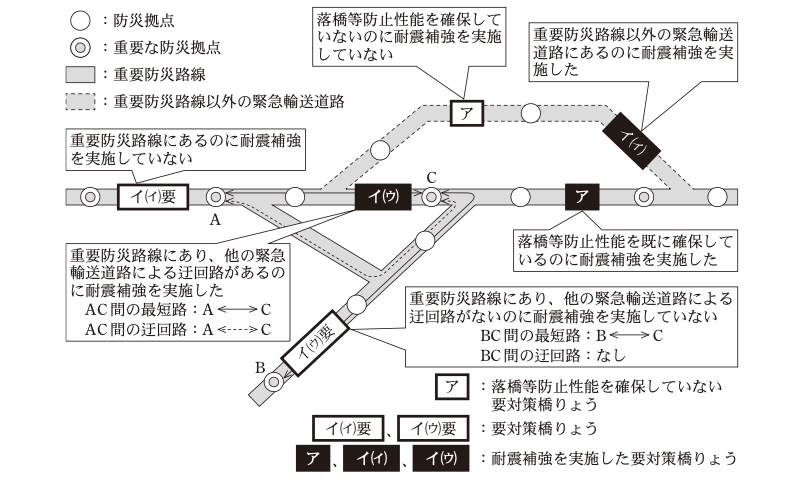

前記のとおり、貴省は、要対策橋りょうの耐震補強に当たり、平成7年の事務連絡において、緊急度の高い橋りょうについて落橋等防止性能を最優先に確保することとしている。一方、貴省は、同様の事務連絡を直近5年の間に発出していない。そこで、44事業主体の要対策橋りょうの落橋等防止性能の状況及び耐震補強の状況を確認したところ、国庫補助事業等を実施する18事業主体が管理する要対策橋りょうの中には、令和4年度末において、落橋等防止性能が確保されていないものが見受けられた。このうち6事業主体は、管理する要対策橋りょうの中に落橋等防止性能が確保されていないものが354橋あるのに、落橋等防止性能が既に確保されている要対策橋りょう22橋の機能回復性能を確保するための耐震補強を実施していた(要対策橋りょう22橋に係る工事契約件数25件(工事費計37億0028万余円、国庫補助金等相当額計21億3258万余円)。表1参照)。このため、落橋等防止性能が確保されていない354橋は、地震時に落橋するおそれがあり、仮に落橋した場合には、緊急物資等の輸送路等としての機能を確保するまでには相当の時間を要することが見込まれるなど、緊急輸送道路のネットワークとしての機能に影響を及ぼすおそれがある(概念図1参照)。

表1 6事業主体において落橋等防止性能が確保されていない要対策橋りょうがあるのに、落橋等防止性能が既に確保されている要対策橋りょうにおいて実施した機能回復性能を確保するための耐震補強の内訳

|

事業主体名

|

機能回復性能を確保

するための耐震補強 を実施した要対策橋 りょう数 |

工事

契約 件数 |

耐震補強に

係る工事費 |

国庫補助金等

相当額 |

落橋等防止性能が確

保されていない要対 策橋りょう数 |

|---|---|---|---|---|---|

| (橋) | (件) | (千円) | (千円) | (橋) | |

| 青森県 |

1

|

1

|

50,974 | 31,960 |

6

|

| 岩手県 |

7

|

4

|

792,553 | 493,165 |

247

|

| 長野県 |

2

|

2

|

225,399 | 123,969 |

2

|

| 山口県 |

6

|

7

|

584,648 | 311,334 |

48

|

| 横浜市 |

3

|

8

|

1,987,877 | 1,139,802 |

5

|

| 浜松市 |

3

|

3

|

58,828 | 32,355 |

46

|

| 6事業主体計 |

22

|

25

|

3,700,281 | 2,132,589 |

354

|

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例1>

山口県は、第1次緊急輸送道路(注)であって物流等が多い瀬戸内海側の橋りょうであることなどを考慮した上で、令和3、4両年度に佐々並大橋等11橋について、要対策橋りょうの機能回復性能を確保するための耐震補強を実施していた。上記の11橋について、耐震補強を実施する前に落橋等防止性能が確保されていたか確認したところ、このうち出雲合橋等6橋(工事契約件数7件、工事費計5億8464万余円(国庫補助金等相当額計3億1133万余円))については既に落橋等防止性能が確保されていた。

しかし、同県が管理する要対策橋りょうのうち、落橋等防止性能が確保されていない橋りょうは平田橋等48橋あり、これらの橋りょうは、地震時に仮に落橋した場合には、緊急物資等の輸送路等としての機能を確保するまでには相当の時間を要することが見込まれるなど、緊急輸送道路のネットワークとしての機能に影響を及ぼすおそれがある。

前記のとおり、直轄事業においては、重要防災路線にある要対策橋りょうを優先して耐震補強を実施することとし、重要防災路線の選定に当たっては、重要な防災拠点を選定することになっている。一方、国庫補助事業等においては地方公共団体において必ずしも重要防災路線を選定することになっていない。そこで、優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうを適切に選定しているかみるために、直轄事業については重要防災路線の選定状況を確認し、さらに複数の重要防災路線の中から優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうを選定しているかについて、また、国庫補助事業等についてはこれらと同様の選定を行っているかについて確認したところ、次の(ア)から(ウ)のような状況となっていた。

(ア) 44事業主体における重要な防災拠点の選定状況をみたところ、20事業主体は、要対策橋りょう88橋の耐震補強の実施に当たり、重要な防災拠点を定めていなかった(要対策橋りょう88橋に係る工事契約件数112件、工事費計144億2884万余円(直轄事業計33億3164万余円、国庫補助事業等計110億9719万余円(国庫補助金等相当額計66億8934万余円))。表2参照)。このため、20事業主体においては、優先的にネットワークとして機能させる緊急輸送道路である重要防災路線について検討が行われておらず、耐震補強の実施に係る優先順位等の決定が困難な状況となっている。

表2 重要な防災拠点を定めていない20事業主体が実施した要対策橋りょうの耐震補強の内訳

|

事業区分

|

事業主体名

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

耐震補強を実施した要対策橋りょう数

|

工事契約件数

|

耐震補強に係る工事費

|

国庫補助金等相当額

|

||

| (橋) | (件) | (千円) | (千円) | ||

|

直轄事業

|

相武国道事務所 |

4

|

4

|

1,520,655 | ― |

| 広島国道事務所 |

5

|

2

|

815,991 | ― | |

| 北九州国道事務所 |

5

|

5

|

995,000 | ― | |

| 直轄事業の3事業主体計 |

14

|

11

|

3,331,646 | ― | |

|

補助事業

|

北海道 |

3

|

3

|

205,717 | 123,302 |

| 岩手県 |

18

|

15

|

3,229,150 | 2,035,547 | |

| 栃木県 |

2

|

5

|

177,514 | 97,631 | |

| 神奈川県 |

4

|

5

|

406,679 | 212,743 | |

| 奈良県 |

18

|

22

|

1,878,967 | 1,058,663 | |

| 山口県 |

11

|

16

|

1,097,881 | 595,487 | |

| 徳島県 |

3

|

11

|

900,577 | 560,206 | |

| 沖縄県 |

3

|

4

|

489,895 | 440,906 | |

| 横浜市 |

3

|

8

|

1,987,877 | 1,139,802 | |

| 旭川市 |

1

|

3

|

277,375 | 163,212 | |

| 奈良市 |

1

|

1

|

90,000 | 49,500 | |

| 大和郡山市 |

1

|

1

|

46,024 | 25,313 | |

| 橿原市 |

2

|

2

|

78,700 | 43,285 | |

| 岩国市 |

1

|

2

|

96,500 | 53,075 | |

| 北葛城郡上牧町 |

1

|

1

|

29,469 | 16,200 | |

| 日高郡由良町 |

1

|

1

|

30,000 | 16,200 | |

| 日高郡日高川町 |

1

|

1

|

74,863 | 58,266 | |

| 補助事業の17事業主体計 |

74

|

101

|

11,097,194 | 6,689,343 | |

| 20事業主体計 |

88

|

112

|

14,428,840 | 6,689,343 | |

(イ) 直轄事業において重要防災路線が選定されていた11事業主体、国庫補助事業等において重要防災路線が選定されていた13事業主体の計24事業主体は、要対策橋りょう172橋の耐震補強を実施していた。このうち13事業主体は、重要防災路線に要対策橋りょうがあるのに、重要防災路線以外の緊急輸送道路にある要対策橋りょう36橋の耐震補強を実施していた(要対策橋りょう36橋に係る工事契約件数45件、工事費計52億7859万余円(直轄事業計27億4493万余円、国庫補助事業等計25億3366万余円(国庫補助金等相当額計14億8007万余円))。表3及び概念図1参照)。このため、重要防災路線にある要対策橋りょうが地震時に被災すると機能回復を速やかに行うことができず、重要防災路線以外にある要対策橋りょうが被災した場合と比べて緊急輸送に影響を及ぼすおそれがある。

表3 重要防災路線に要対策橋りょうがあるのに、重要防災路線以外の緊急輸送道路にある要対策橋りょうにおいて実施した耐震補強の内訳

|

事業区分

|

事業主体名

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

重要防災路線以外の緊急輸送道路にある要対策橋りょう数

|

工事契約件数

|

耐震補強に係る工事費

|

国庫補助金等相当額

|

||

| (橋) | (件) | (千円) | (千円) | ||

|

直轄事業

|

新潟国道事務所 |

3

|

4

|

932,690 | ― |

| 岩手河川国道事務所 |

2

|

2

|

367,855 | ― | |

| 能代河川国道事務所 |

1

|

1

|

75,497 | ― | |

| 甲府河川国道事務所 |

2

|

1

|

329,900 | ― | |

| 帯広開発建設部 |

3

|

4

|

890,044 | ― | |

| 室蘭開発建設部 |

1

|

2

|

148,950 | ― | |

| 直轄事業の6事業主体計 |

12

|

14

|

2,744,936 | ― | |

|

補助事業

|

青森県 |

9

|

11

|

1,232,265 | 771,779 |

| 長野県 |

2

|

2

|

214,555 | 118,005 | |

| 静岡県 |

2

|

4

|

321,482 | 176,815 | |

| 広島県 |

2

|

2

|

185,262 | 101,894 | |

| 静岡市 |

4

|

4

|

104,800 | 57,640 | |

| 浜松市 |

4

|

6

|

344,554 | 184,848 | |

| 呉市 |

1

|

2

|

130,740 | 69,089 | |

| 補助事業の7事業主体計 |

24

|

31

|

2,533,660 | 1,480,072 | |

| 13事業主体計 |

36

|

45

|

5,278,596 | 1,480,072 | |

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例2>

帯広開発建設部は、要対策橋りょうの耐震補強について、他の地域と管内をつなぐ重要防災路線であることなどを考慮した上で実施しており、管内の127防災拠点のうちとかち帯広空港等の8防災拠点を重要な防災拠点に定めている。そして、同建設部が令和3、4両年度に耐震補強を実施した士狩大橋等7橋について、重要防災路線にあるものとなっているか確認したところ、このうち月見橋等3橋(工事契約件数4件、工事費計8億9004万余円)については、重要防災路線にない要対策橋りょうとなっていた。しかし、同建設部が管理する緊急道路橋のうち重要防災路線に要対策橋りょうが陸別こ線橋等15橋あり、これらの橋りょうが地震時に被災すると機能回復を速やかに行うことができず、重要な防災拠点間をつなぐ他地域と管内の緊急輸送に影響を及ぼすおそれがある。

(ウ) 直轄事業において重要防災路線が選定されていた11事業主体、国庫補助事業等において重要防災路線が選定されていた13事業主体の計24事業主体のうち、3事業主体は、他の緊急輸送道路による迂回路がない重要防災路線に要対策橋りょうがあるのに、他の緊急輸送道路による迂回路がある重要防災路線にある要対策橋りょう27橋の耐震補強を実施していた(要対策橋りょう27橋に係る工事契約件数34件、工事費計56億2199万余円(直轄事業9億6208万余円、国庫補助事業等計46億5990万余円(国庫補助金等相当額計29億6307万余円))。表4及び概念図1参照)。このため、他の緊急輸送道路による迂回路がない重要防災路線にある要対策橋りょうが地震時に被災すると機能回復を速やかに行うことができず、他の緊急輸送道路による迂回路がある重要防災路線にある要対策橋りょうが被災した場合と比べて緊急輸送道路のネットワークとしての機能に影響を及ぼすおそれがある。

表4 他の緊急輸送道路による迂回路がない重要防災路線に要対策橋りょうがあるのに、他の緊急輸送道路による迂回路がある重要防災路線にある要対策橋りょうにおいて実施した耐震補強の内訳

|

事業区分

|

事業主体名

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

他の緊急輸送道路による迂回路がある重要防災路線にある要対策橋りょう数

|

工事契約件数

|

耐震補強に係る工事費

|

国庫補助金等相当額

|

||

| (橋) | (件) | (千円) | (千円) | ||

|

直轄事業

|

室蘭開発建設部 |

3

|

3

|

962,088 | ― |

| 直轄事業の1事業主体 |

3

|

3

|

962,088 | ― | |

|

補助事業

|

青森県 |

18

|

26

|

4,224,931 | 2,723,842 |

| 広島県 |

6

|

5

|

434,976 | 239,236 | |

| 補助事業の2事業主体計 |

24

|

31

|

4,659,907 | 2,963,079 | |

| 3事業主体計 |

27

|

34

|

5,621,995 | 2,963,079 | |

(概念図1)

ア及びイの事態のとおり、重複を除いた33事業主体の154橋に係る工事契約計194件(直轄事業28件、国庫補助事業等166件)について、各事業主体の要対策橋りょうの耐震補強の実施状況をみると、優先して耐震補強を実施する必要がある要対策橋りょうが適切に選定されていないと考えられる(概念図2参照)。このことから、上記の工事契約に係る工事費計254億7712万余円(直轄事業70億3867万余円、国庫補助事業等184億3845万余円(国庫補助金等相当額112億1372万余円))については優先して耐震補強を実施する必要がある要対策橋りょうに対する耐震補強が効率的に実施されていない状況となっている。

(概念図2)

要対策橋りょうについては、被災した場合に緊急物資等の輸送路等としての機能を速やかに確保することができないおそれがある。仮に要対策橋りょうが被災したことにより、緊急輸送道路が寸断された場合には、円滑な緊急輸送を確保するために、最優先で当該橋りょうの応急復旧を行う必要がある。このため、道路管理者は、災害発生時における応急復旧のために要対策橋りょうが被災した場合の建設会社との調整、応急復旧に用いる応急用資材の輸送経路、被害に応じて必要となる資材の保管場所や必要保管量の想定等の検討を行えるように、平素から必要な情報を網羅的に把握しておくことが重要であると考えられる。

そして、貴省は、管理する緊急道路橋の位置及び被災した緊急道路橋の迅速な応急復旧の実施に必要となる応急用資材等の保管場所の位置について、地図等を作成することなどにより網羅的に把握するように周知してはいなかったが、国道事務所等は、管理する緊急道路橋に係る災害対応の一環として、被災した緊急道路橋の被害状況や被災した緊急道路橋の位置から応急用資材の最寄りの保管場所の位置について特定して、迅速な応急復旧を実施するなどのための情報を可視化した地図を作成していた。

そこで、地方公共団体の105管理主体が4年度末において管理している要対策橋りょう2,202橋について、国道事務所等と同様に迅速な応急復旧を実施するなどのための対応がなされているか確認したところ、88管理主体は、管理している要対策橋りょう1,660橋の位置について、また、98管理主体は、管理している要対策橋りょう1,677橋の応急復旧に用いる応急用資材の保管場所の位置について、網羅的に把握しておらず、応急復旧を迅速に行うための情報が可視化されるよう整理されていなかった(表5参照)。

表5 地方公共団体が管理する要対策橋りょうなどの位置の網羅的な把握状況

|

項目

事態

|

管理主体数

|

要対策橋りょう数 | 左に係る財産価額 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

不明のもの

|

判明したもの

|

||||||

| 国庫補助金等相当額が判明したもの | |||||||

| (管理主体) | (橋) | (橋) | (橋) | (千円) | (橋) | (千円) | |

| 要対策橋りょうの位置を地図で網羅的に把握していない | 88 | 1,660 | 1,429 | 231 | 151,625,613 | 2 | 814,000 |

| 資材の保管場所の位置を地図で網羅的に把握していない | 98 | 1,677 | 1,412 | 265 | 193,518,728 | 3 | 846,670 |

| 純計 | 101 | 1,714 | 1,439 | 275 | 204,429,002 | 3 | 846,670 |

注(1) 「管理主体数」及び「要対策橋りょう数」は、地図で網羅的に把握していないものの、経度緯度の座標データを把握しているものも含めて集計している。

注(2) 財産価額は固定資産台帳等により判明したものを記載している。

注(3) 国庫補助金等相当額については、地方公共団体が把握できているものを記載している。

しかし、被災した緊急道路橋の迅速な応急復旧の実施やそのために必要となる応急用資材の確保及び輸送経路の検討等を行うためには、要対策橋りょうの位置や応急用資材の保管場所の位置について、可視化できるように地図等を作成するなどして、網羅的に把握することが重要であると認められる。

前記事態のとおり、重複を除いた101管理主体が管理している要対策橋りょう1,714橋(財産価額純計2044億2900万余円、このうち国庫補助金等相当額純計8億4667万円)は、地震時に被災した場合の迅速な応急復旧を実施するための体制が十分なものとなっていない状況となっている。

(改善を必要とする事態)

優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの選定に当たり地震時に緊急輸送道路のネットワークとしての機能に及ぼす影響を十分に考慮していない事態、及び要対策橋りょうが地震時に被災した場合の迅速な応急復旧を実施するための体制が十分なものとなっていない事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、各事業主体及び各管理主体において、優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの選定に当たり、優先順位等を検討することや迅速な応急復旧を実施するための体制を確保することについての重要性の理解が十分でないことにもよるが、貴省において、次のことなどによると認められる。

ア 地方整備局等に対して、重要防災路線にある要対策橋りょうを優先して耐震補強を実施することについての周知徹底が十分でないこと、また、地方公共団体に対して、優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの選定に係る優先順位等の決定方法を示していないこと

イ 地方整備局等及び地方公共団体に対して、地震時に迅速な応急復旧を実施するために必要となる情報を網羅的に把握することの重要性について周知していないこと

令和6年能登半島地震の被害状況、災害発生以降の初期対応等を踏まえて、緊急輸送道路の重要性が認識されている。緊急輸送道路が地震時にネットワークとして機能するためには、要対策橋りょうの耐震補強が図られる必要があるが、限られた予算等の中で実現するには相当の期間を要することが見込まれる。ついては、貴省において、今後も重要防災路線にある要対策橋りょうを優先するなどにより要対策橋りょうの耐震補強が効率的に実施されるよう、次のとおり意見を表示する。

ア 優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの選定に当たり、まずは落橋等防止性能が確保されていない橋りょうを最優先すること、次に重要な防災拠点を事業主体が定めること並びに重要防災路線及びこのうち迂回路がない路線にある要対策橋りょうを優先することの重要性を事業主体に対して十分に説明すること。また、これらを考慮した優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの選定に係る優先順位等の決定方針を作成して、これを地方整備局等に周知徹底するとともに、地方整備局等を通じて地方公共団体に対しても同様に助言等することにより、事業主体において効率的に耐震補強を実施できるよう検討を促すこと

イ 要対策橋りょうの位置、応急用資材の保管場所の位置等の地震時に必要となる重要な情報に基づき、これらを網羅的に把握するための地図等を作成することなどについて、具体的に示すことにより、地震時に被災した緊急道路橋の迅速な応急復旧や代替路の設定等を実施できるよう、地方整備局等に周知徹底するとともに、地方整備局等を通じて地方公共団体に対しても同様に助言等すること