環境省は、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号。以下「国際機関派遣法」という。)に基づいて、我が国が加盟している国際機関等に職員を派遣している。

国際機関派遣法、人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)及び「派遣職員の給与の支給割合の決定等について(通知)」(昭和50年給実甲第444号)に基づき、国際機関等に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)に対して派遣先から支給される報酬の年額(以下「派遣先給与年額」という。)が外務公務員給与年額(注1)に満たない場合等に、国は、派遣職員に対して、その差額分について、派遣期間中に俸給、扶養手当等(以下、これらを合わせて「国内給与」という。)の範囲内で給与(以下「派遣職員給与」という。)を支給している。

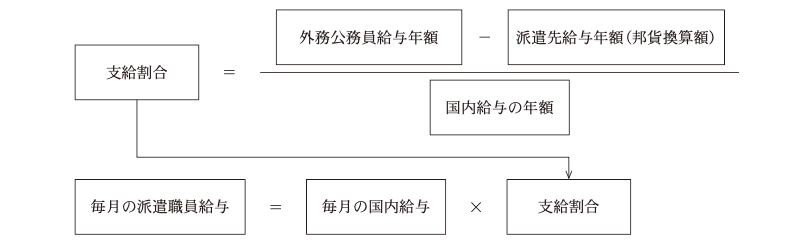

環境本省は、派遣職員給与の算定に当たり、国際機関派遣法等に基づき、次のとおり、外務公務員給与年額と外貨建ての報酬を邦貨に換算した派遣先給与年額との差額を、国内給与の年額で除して支給割合を決定している。そして、派遣期間中の毎月の国内給与に支給割合を乗ずることで毎月の派遣職員給与を算定することなどとしている。

なお、環境本省は、派遣先給与年額を邦貨に換算するに当たり、派遣先により示される報酬に係る資料(以下「派遣先給与資料」という。)に記載されている外貨建ての報酬を派遣日前日の為替相場により邦貨に換算することとしている。

本院は、合規性等の観点から、国際機関派遣法等に基づく派遣職員給与の支給が適正に行われているかなどに着眼して、環境本省において、派遣先給与資料等の関係書類を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。

検査したところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。

環境本省は、国際機関派遣法に基づいて、令和2年8月から5年8月までを派遣期間として、職員Aを欧州に所在する国際機関Bに派遣し、職員Aに対してこの間の派遣職員給与として計13,035,974円を支給していた。

環境本省は、職員Aの派遣職員給与に係る支給割合の決定に当たり、派遣先給与資料において派遣先給与年額が119,138.34米ドルとされているとして、これに派遣日前日の為替相場1米ドル105.66円を乗じて派遣先給与年額の邦貨換算額を12,588,157円としていた。そして、外務公務員給与年額16,982,073円と派遣先給与年額との差額4,393,915円(注2)を国内給与の年額6,991,717円で除して支給割合を62%と決定し、派遣期間中の毎月の国内給与に支給割合62%を乗じて派遣職員給与を算定し、職員Aに毎月支給していた。

しかし、派遣先給与資料等を確認したところ、派遣先給与年額は米ドルではなくユーロで定められていた。そのため、環境本省は、派遣先給与年額を誤った外貨の為替相場で邦貨に換算して算定するなどしていて、誤った派遣先給与年額等に基づいて支給割合を決定し、派遣職員給与を算定していた。

そこで、派遣先給与年額119,138.34ユーロに派遣日前日の為替相場1ユーロ124.56円を乗ずるとともに、他の算定誤りを修正すると、正しくは、派遣先給与年額の邦貨換算額は14,839,871円となり、外務公務員給与年額16,974,373円とこれとの差額2,134,501円(注2)を国内給与の年額6,903,984円で除すると支給割合は30%となる。

したがって、正しい支給割合に基づいて派遣期間中の派遣職員給与を算定すると、計6,307,738円となることから、派遣職員給与支給額13,035,974円との差額6,728,236円が過大に支給されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、環境本省において、支給割合の決定に当たり、派遣先給与資料の内容の確認が十分でなかったことなどによると認められる。