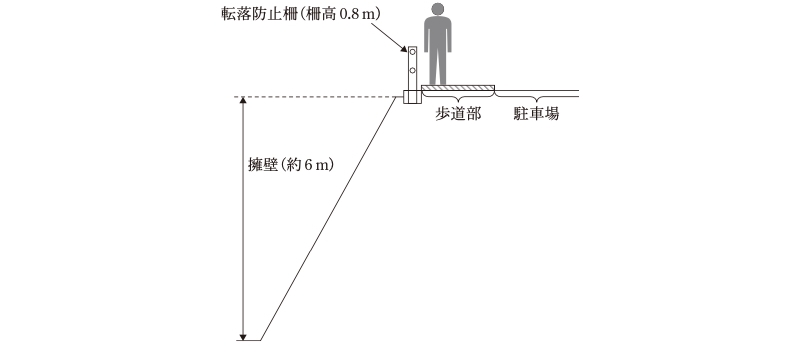

東北地方環境事務所(以下「事務所」という。)は、令和元年度に、十和田八幡平国立公園内において、見返峠駐車場(以下「駐車場」という。)を再整備するために、園路広場整備工、管理施設整備工等を工事費148,500,000円で実施している。本件工事箇所のうち駐車場歩道部には、その外側が崖地で擁壁(高さ約6ⅿ)の上部側に位置することから、駐車場利用者の転落防止のために、転落防止柵(延長約90ⅿ)が設置されている。管理施設整備工のうち、柵工及び柵工作業土工は、当該転落防止柵の撤去後に、擬木による転落防止柵を新たに設置するなどするものである(参考図1参照)。

事務所は、本件転落防止柵の設計を「自然公園等施設技術指針」(環境省自然環境局自然環境整備課制定。平成30年5月改定。以下「技術指針」という。)及び「防護柵の設置基準・同解説」(公益社団法人日本道路協会編。以下「設置基準」という。)に基づいて行っている。

転落防止柵の柵高(路面から柵面の上端までの高さ)については、技術指針によれば、特に人が密集し、滞留する可能性がある場所等で、特に危険が予測され、転落防止対策を十分図る必要がある場合には、原則として1.1ⅿ以上とすることとされている。また、設置基準によれば、成人男子の重心高さなどから歩行者等の転落を確実に防止できる1.1ⅿを標準とすることとし、特段の理由がある場合に1.1ⅿ以外の値を用いることは可能であるなどとされている。そして、転落防止柵の構造については、技術指針によれば、必要な荷重に耐えられる構造とする必要があるとされており、積雪地域では、雪圧荷重、耐久性等を考慮する必要があるなどとされている。

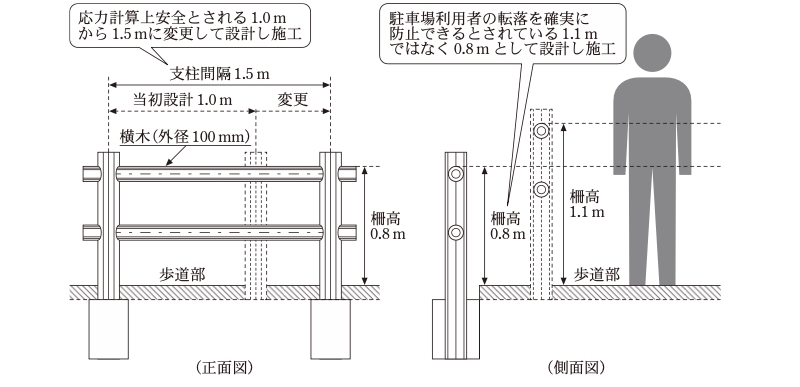

事務所は、本件転落防止柵の設計に当たり、その柵高について、景観に支障が生ずるおそれがあること及び既設の転落防止柵の柵高が0.8ⅿであったことから、設置基準における特段の理由を適用するとして、標準より低い0.8ⅿの転落防止柵を設置することとしていた(参考図2参照)。

また、転落防止柵の構造について、転落防止柵の横木(外径100㎜)に作用する積雪荷重、横木の曲げ応力度(注)、許容曲げ応力度(注)等により、許容される積雪の高さ(以下「積雪許容高」という。)は、支柱間隔を1.0ⅿとした場合には3.41ⅿ、支柱間隔を1.5ⅿとした場合には2.22ⅿとなる。そして、事務所は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に定められた諸条件を基に駐車場が所在している区域の積雪の深さ(以下「設計積雪深」という。)を算出すると2.9ⅿとなることから、支柱間隔を積雪許容高3.41ⅿに対応する1.0ⅿとして設計し、これにより請負人に施工させることとしていた。その後、転落防止柵の施工に当たり、請負人から、既設の転落防止柵に合わせて支柱間隔を1.0ⅿから1.5ⅿに変更したい旨の協議があり、事務所はこれを承諾して、支柱間隔を1.5ⅿとして請負人に施工させていた。

本院は、合規性等の観点から、転落防止柵の設計が技術指針等に基づき適切に行われているかなどに着眼して、本件工事を対象として、事務所において、設計図面、設計計算書、施工写真等の書類及び現地の状況を確認するなどして会計実地検査を行った。

検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

本件転落防止柵を設置した駐車場は、自動車等で訪れることができる国立公園内の景勝地に位置し、展望台も併設されているなどのため、国内外からの多数の観光客の来訪により、歩道部は人が密集し滞留する可能性がある場所となっている。また、転落防止柵の外側が崖地であり、利用者が転落するなどの危険が予測されることから、事務所が設置基準における特段の理由を適用するとして転落防止柵の柵高を標準より低い0.8ⅿと設計して設置していたことは、転落防止対策として十分であるとはいえない。そして、これらの現地の状況を踏まえると、本件転落防止柵については、技術指針において原則とされ、設置基準において利用者の転落を確実に防止できるとされている1.1ⅿの柵高として転落防止対策を十分に図る必要があったと認められる。

また、事務所は転落防止柵の支柱間隔を1.0ⅿから1.5ⅿへ変更することを承諾していたが、支柱間隔が1.5ⅿの場合の積雪許容高は2.22ⅿであり、設計積雪深である2.9ⅿを下回っていた。そこで、支柱間隔1.5ⅿの転落防止柵の横木に対して設計積雪深2.9ⅿにおける積雪荷重により生ずる曲げ応力度を算出すると42,843N/ⅿとなり、許容曲げ応力度23,500N/ⅿを大幅に上回っていて、応力計算上安全とされる範囲に収まっておらず、積雪により損壊して転落防止のための機能が損なわれるおそれがある状態となっていた。

したがって、本件転落防止柵は、設計が適切でなかったため、駐車場利用者の転落を確実に防止できるとされている柵高になっておらず、また、積雪により損壊するおそれがある状態となっていることから、工事の目的を達しておらず、これに係る工事費相当額4,705,099円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事務所において、転落防止対策を十分に図る必要がある場合の転落防止柵の設計についての理解が十分でなかったこと、支柱間隔を変更する際に、適切な設計となっているかどうかの確認が十分でなかったことなどによると認められる。

(参考図1)

本件転落防止柵の設置箇所の概念図

(参考図2)

本件転落防止柵の概念図