<構成>

1 検査の背景(a1リンク参照)

(1) 電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の概要(a1_1リンク参照)

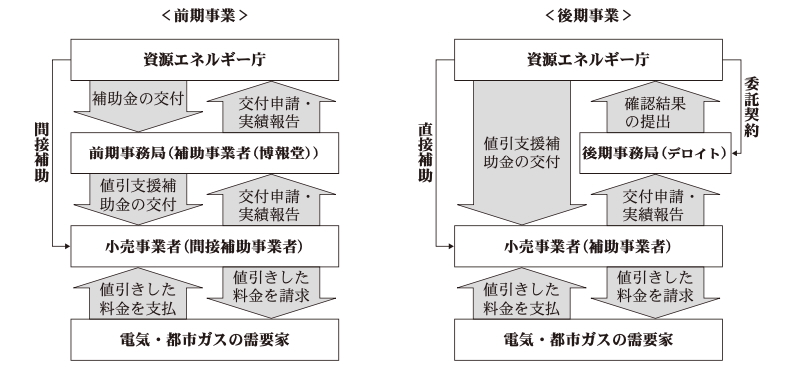

(2) 実施体制の概要(a1_2リンク参照)

(3) 行政事業レビューシートの作成等(a1_3リンク参照)

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法(a2リンク参照)

3 検査の状況(a3リンク参照)

(1) 電気利用効率化促進対策事業の実施状況(a3_1リンク参照)

(2) 電気・ガス価格激変緩和対策事業の実施状況(a3_2リンク参照)

(3) 電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の各事務局における業務の履行体制等(a3_3リンク参照)

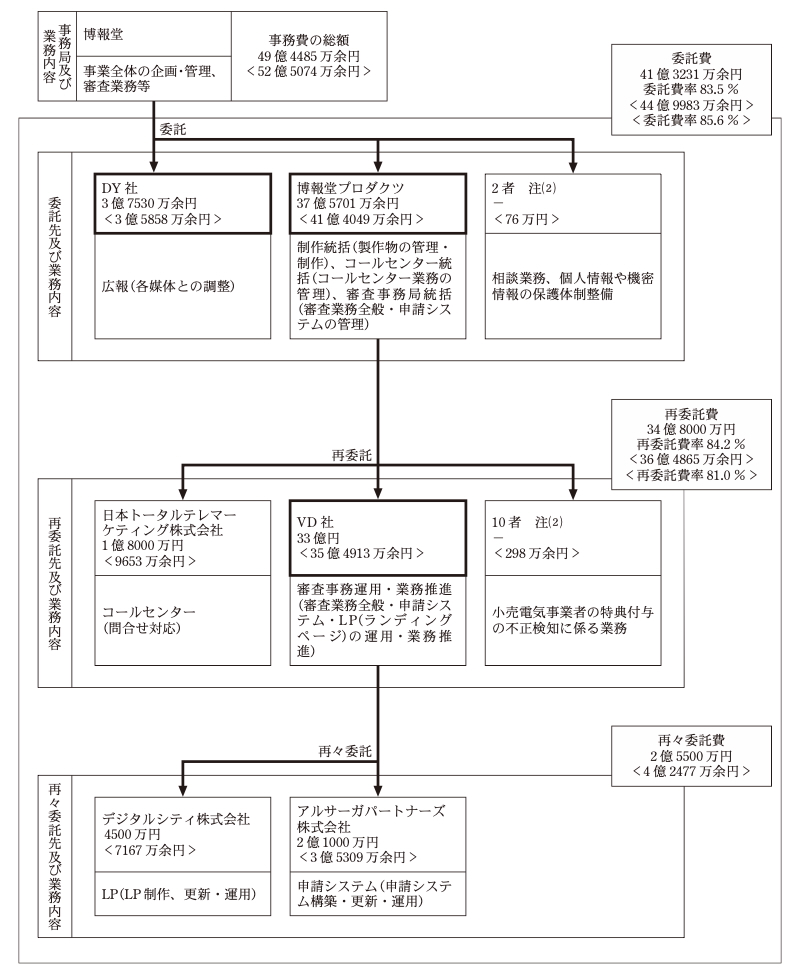

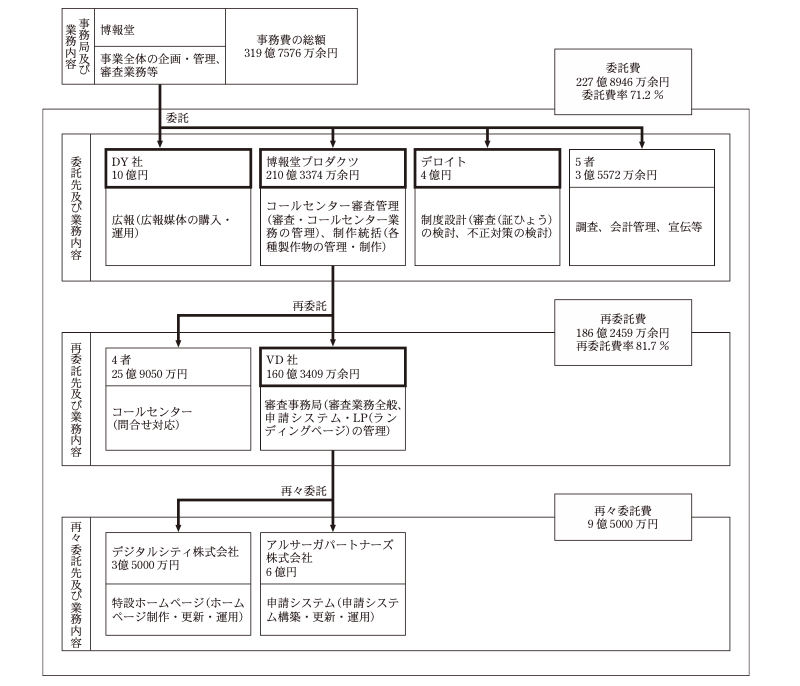

ア 節電事務局及び前期事務局における業務の履行体制(a3_3_1リンク参照)

イ 前期事務局における信用保証料(a3_3_2リンク参照)

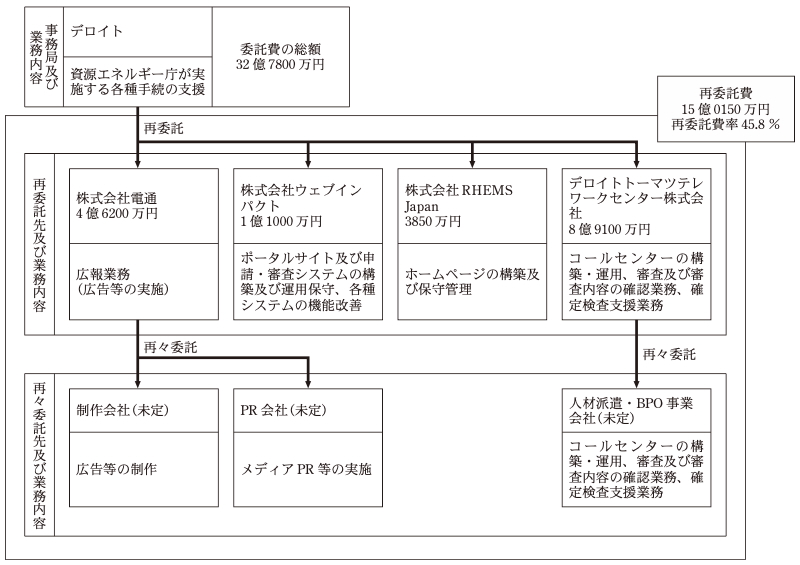

ウ 後期事務局における業務の履行体制等(a3_3_3リンク参照)

4 本院の所見(a4リンク参照)

別図表1 小売電気事業者に対する節電プログラム促進補助金の交付状況(a5リンク参照)

別図表2 小売事業者に対する値引支援補助金の交付状況(令和6年3月末時点)(a6リンク参照)

ア 事業実施の経緯

(ア) 電気利用効率化促進対策事業

政府は、令和4年6月に、エネルギーや食料品の値上げを背景に消費者物価が上昇していることなどを踏まえて、エネルギー価格については、これまでのガソリン価格の激変緩和策に加えて、消費者向けに、電気の利用効率化を支援し、それを電気料金の負担軽減にも活用できる新たな措置を講ずることを表明した。また、同年7月に、電力需給ひっ迫と電気料金高騰の両方に対応する新たな枠組みとして、電力会社が提供する節電プログラムへの登録に対するポイント付与を実施するなどとした。これを受けて、資源エネルギー庁は、同月に「電気利用効率化促進対策事業費補助金交付要綱」(20220725財資第10号)等を定め、これらに基づいて電気利用効率化促進対策事業を実施することとした。

そして、政府は、電気利用効率化促進対策事業を実施するために、4年7月に令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費から1783億余円の使用を決定した。

(イ) 電気・ガス価格激変緩和対策事業

政府は、4年10月に「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を閣議決定し、5年春以降の急激な電気料金の値上がりの可能性がある中、その影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減するために、電気料金の平均的な引上げ額を実質的に肩代わりする額を支援する負担緩和対策を講ずることとした。また、都市ガスについては、値上がりの動向、事業構造等を踏まえて、電気とのバランスを勘案した適切な措置を講ずることとした。これを受けて、資源エネルギー庁は、4年12月に「電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金交付要綱」(20221124財資第1号)等を定め、これらに基づいて電気・ガス価格激変緩和対策事業を実施することとした。

そして、政府は、電気・ガス価格激変緩和対策事業を実施するために、令和4年度一般会計補正予算(第2号)に3兆1073億余円を計上した。また、後述する支援対象期間の延長に伴い、令和5年度一般会計補正予算(第1号)に6416億余円を計上した。

なお、LPガスについては、4年9月に内閣府の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に創設された電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用するなどして、地方公共団体が地域の実情に応じた支援を行うことが可能となっている。

イ 電気利用効率化促進対策事業の概要

電気利用効率化促進対策事業は、電気利用効率化促進対策事業費補助金交付要綱等に基づいて、家庭、企業等の電気の需要家に対して電気の効率的な利用に資する支援策を実施する小売電気事業者等(注1)(以下「小売電気事業者」という。)に対する補助を行うことにより、少しでも多くの国民や企業が電気の効率的な利用に取り組むこととなるよう、官民連携して後押しすることを目的として、電気の効率利用関連サービスへの登録に対する支援(以下「登録支援」という。)及び節電の実行に対する支援(以下「実行支援」という。)を実施するものである(以下、この事業による補助金を「節電プログラム促進補助金」という。)。

登録支援に係る節電プログラム促進補助金は、小売電気事業者が実施する節電プログラム(図表1参照)への参加表明を行った需要家に対して特典(注2)を付与(以下、登録支援において付与する特典を「参加特典」という。)する当該小売電気事業者に交付するものである。そして、その交付額は、小売電気事業者が4年8月から5年1月までの間に参加表明を行った需要家に対して参加特典を付与した件数に、低圧契約(契約電力50kW未満。以下「低圧」という。)の場合は1件当たり2,000円、高圧契約(契約電力50kW以上2,000kW未満。以下「高圧」という。)又は特別高圧契約(契約電力2,000kW以上。以下、高圧及び特別高圧契約を合わせて「高圧・特別高圧」という。)の場合は1件当たり200,000円を乗ずるなどして算定することとなっている。

図表1 登録支援に係る節電プログラムの内容

| 区分 | 取組の内容 |

|---|---|

| インセンティブ型 | 小売電気事業者が対価を支払うことで需要家に節電を促す取組 |

| 電気料金型 | 小売電気事業者が電力需要のピーク時に電気料金を値上げするなどの多様な電気料金を設定することで需要家に節電を促す取組 |

また、実行支援に係る節電プログラム促進補助金は、小売電気事業者が提供するインセンティブ型の節電プログラムを通じてベースラインにかなう節電量(注3)を達成した需要家に、自ら付与する特典に上乗せして特典を付与(以下、実行支援において付与する特典を「節電達成特典」という。)する小売電気事業者に対して交付するものである。補助の対象となる節電プログラムは、インセンティブ型のうち節電量を月単位で評価する月間型プログラム(以下「月間型」という。)又は節電量を時間単位で評価する指定時型プログラム(以下「指定時型」という。)となっている。そして、その交付額は、月間型では、5年1月から同年3月までの各月においてベースラインにかなう節電量を達成した需要家の件数に、低圧の場合は月額1,000円、高圧・特別高圧の場合は月額20,000円を乗ずるなどして算定した額となっている。また、指定時型では、4年12月から5年3月までの間に小売電気事業者が指定した日時にベースラインにかなう節電量を達成した需要家に対して、節電量に応じて当該小売電気事業者が独自で付与した特典の合計額と同額(上限額は当該節電量に1kWh当たり20円又は40円を乗じた額)となっている。

電気利用効率化促進対策事業について、事業実施の経緯及び事業の概要をまとめると、図表2のとおりである。

図表2 電気利用効率化促進対策事業の概要

| 事業の実施を表明した会議 (開催日) |

令和4年第1回物価・賃金・生活総合対策本部 (令和4年6月21日) |

||||

|---|---|---|---|---|---|

| 支援区分 | 登録支援 | 実行支援 | |||

| 節電プログラム | インセンティブ型 又は 電気料金型 |

インセンティブ型 | |||

| 月間型 | 指定時型 | ||||

| 支援対象期間 | 4年8月から5年1月まで | 5年1月から同年3月まで | 4年12月から5年3月まで | ||

| 節電プログラム促進補助金の単価 | 低圧 | 2,000円(1回に限る。) | 月額1,000円 | 20円/kWh(上限)(資源エネルギー庁から電力需給ひっ迫注意報又は電力需給ひっ迫警報が発令された場合は40円/kWh) (注) | |

| 高圧・特別高圧 | 200,000円(1回に限る。) | 月額20,000円 | |||

| 予算措置 | 1783億余円 | ||||

| 年度、会計名及び科目 | 令和4年度

一般会計 (項)エネルギー需給構造高度化対策費 (目)電気利用効率化促進対策事業費補助金 |

||||

| 財源の内訳 | 〇新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費

1783億余円 |

||||

| 事務局 | 株式会社博報堂 | ||||

ウ 電気・ガス価格激変緩和対策事業の概要

電気・ガス価格激変緩和対策事業は、電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金交付要綱等に基づいて、電気及び都市ガスの急激な価格の値上がりによって影響を受ける家計及び企業を直接的に支援することを目的として、需要家の使用量に応じた料金の値引きを行った電気及び都市ガスの小売事業者等(以下「小売事業者」という。)に対して、その値引きに必要となる原資(以下「値引原資」という。)を補助するものである(以下、この事業による補助金を「値引支援補助金」という。)。

資源エネルギー庁は、電気料金及び都市ガス料金の値引きに対する支援対象期間を、5年1月から9月までの使用分とし、支援の対象となる需要家を、電気料金の場合は低圧又は高圧の需要家、都市ガス料金の場合は年間契約使用量1000万㎥未満の需要家等とした。また、値引支援補助金の単価を、同年1月から8月までの使用分については、低圧の場合は1kWh当たり7.0円、高圧の場合は1kWh当たり3.5円、都市ガスの場合は1㎥当たり30.0円等とした。そして、9月使用分については減額して、低圧の場合は1kWh当たり3.5円、高圧の場合は1kWh当たり1.8円、都市ガスの場合は1㎥当たり15.0円等とした。

政府は、5年8月に、物価高に対する経済対策を策定して実行するまでの間は、同年9月使用分と同程度の支援を継続することとした。そして、同年11月に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議決定し、同年9月使用分と同程度の支援を6年4月使用分まで講じて、同年5月使用分については激変緩和の幅を縮小することとした。これを受けて、資源エネルギー庁は、支援対象期間を同年5月使用分まで延長するとともに、同月使用分の値引支援補助金の単価を、低圧の場合は1kWh当たり1.8円、高圧の場合は1kWh当たり0.9円、都市ガスの場合は1㎥当たり7.5円等とした。

電気・ガス価格激変緩和対策事業は、6年5月使用分に対する支援をもって一旦終了したが、政府は、同年6月に「酷暑乗り切り緊急支援」として同年8月から10月までの使用分を対象に電気・ガス価格激変緩和対策等事業を実施することとし、同年9月に令和6年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費から2123億余円の使用を決定した。そして、資源エネルギー庁は、値引支援補助金の単価を、同年8月及び9月の使用分については、低圧の場合は1kWh当たり4.0円、高圧の場合は1kWh当たり2.0円、都市ガスの場合は1㎥当たり17.5円等とし、同年10月使用分については、低圧の場合は1kWh当たり2.5円、高圧の場合は1kWh当たり1.3円、都市ガスの場合は1㎥当たり10.0円等とした。

電気・ガス価格激変緩和対策事業について、事業実施の経緯及び事業の概要をまとめると、図表3のとおりである。

図表3 電気・ガス価格激変緩和対策事業の概要

| 対策名等(閣議決定等) | 物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策(閣議決定) | 燃料油価格対策等についての会見(内閣総理大臣) | デフレ完全脱却のための総合経済対策(閣議決定) | 酷暑乗り切り緊急支援 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 決定日 | 令和4年10月28日 | 5年8月30日 | 5年11月2日 | 6年6月21日 | |||||

| 補助金の交付対象期間 | 5年1月使用分から9月使用分まで | 5年10月使用分以降も継続 | 6年5月使用分まで | 6年8月使用分から10月使用分まで | |||||

| 値引支援補助金の単価 | 5年1月から8月までの使用分 | 5年9月から6年4月までの使用分 | 6年5月使用分 | 6年8月及び 9月の使用分 |

6年10月使用分 | ||||

| 電気 | 低圧 | 7.0円/kWh | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 4.0円/kWh | 2.5円/kWh | |||

| 高圧 | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 0.9円/kWh | 2.0円/kWh | 1.3円/kWh | ||||

| 都市ガス | 都市ガス | 30.0円/㎥ | 15.0円/㎥ | 7.5円/㎥ | 17.5円/㎥ | 10.0円/㎥ | |||

| LNG | 36,466円/t | 18,233円/t | 9,116円/t | 21,272円/t | 12,156円/t | ||||

| 予算措置 | 3兆1073億余円 | 7416億余円 | 2123億余円 | ||||||

| 年度、会計名及び科目 | 令和4年度

一般会計 (項)エネルギー需給構造高度化対策費 (目)エネルギー価格激変緩和対策事業費補助金 |

令和5年度

一般会計 (項)エネルギー需給構造高度化対策費 (目)エネルギー価格激変緩和対策事業委託費 (目)エネルギー価格激変緩和対策事業費補助金 |

令和6年度

一般会計 (項)エネルギー需給構造高度化対策費 (目)エネルギー価格激変緩和対策事業費補助金 |

||||||

| 財源の内訳 | 〇補正予算(第2号)

3兆1073億余円 |

〇補正予算(第1号)

6416億余円 〇1000億円(同一の予算科目に属する事業からの予算の融通) |

〇原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費

2123億余円 |

||||||

| 累計 | 3兆1073億余円 | 3兆8489億余円 | 4兆0613億余円 | ||||||

| 事務局 | 株式会社博報堂 | デロイトトーマツファイナンシャル

アドバイザリー合同会社 |

|||||||

資源エネルギー庁は、両事業の実施に当たり、小売電気事業者に対して節電プログラム促進補助金を、小売事業者に対して値引支援補助金を、それぞれ補助事業者から交付する間接補助の方法を採用した。そして、4年7月に電気利用効率化促進対策事業に関する事務を行う補助事業者を、また、同年10月に電気・ガス価格激変緩和対策事業に関する事務を行う補助事業者を、それぞれ募集要領を定めて公募した。両事業の募集要領では、募集期間、事業内容、補助の方法、補助対象経費、審査基準等を明示していたものの、補助率・補助額については公募時点で予備費の使用決定が行われていなかったこと又は補正予算が成立していなかったことから明示せずに、事業内容に応じた一定額等を予算の範囲内で補助することとして、最終的な実施内容及び交付決定額については経済産業省と調整した上で決定することとした。そして、同庁は、学識経験等を有する外部有識者3名で構成された委員会による審査の結果を踏まえて、両事業の補助事業者としていずれも株式会社博報堂(以下「博報堂」という。)を採択した(図表4参照)。

図表4 補助事業者の公募手続

| 区分 | 電気利用効率化促進対策事業 | 電気・ガス価格激変緩和対策事業 | |

|---|---|---|---|

| 募集要領 | 令和4年度「電気利用効率化促進対策事業費補助金」に係る補助事業者募集要領 | 令和4年度「電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金」に係る補助事業者募集要領 | |

| 募集期間 | 令和4年7月11日から同月20日まで | 4年10月28日から同年11月4日まで | |

| 事業内容 | ①間接補助事業者の募集・採択

②間接補助事業者からのポイント付与の実績報告の審査 ③間接補助事業者への補助金の支払 ④間接補助事業者からの問合せ対応 ⑤広報 ⑥不正対応 ⑦その他 |

①間接補助事業者の募集・採択

②間接補助事業者からの実績報告の審査 ③間接補助事業者への補助金の支払 ④間接補助事業者及び需要家からの問合せ対応 ⑤広報 ⑥不正対応 ⑦間接補助事業者におけるシステム改修費等の申請受付・支払 |

|

| 補助の方法 | 間接補助 | 間接補助 | |

| 補助対象経費 |

事業費:電気の効率利用関連サービスへの登録支援、節電に対する支援を行うために必要と認められる経費

|

事業費:電気・都市ガス料金の値引きを行う間接補助事業者に対する支援に要する経費

|

|

|

事務費:人件費、旅費、会議費、謝金、備品費、借料及び損料、委託・外注費、一般管理費、その他諸経費等

|

事務費:人件費、旅費、会議費、謝金、備品費、借料及び損料、委託・外注費、一般管理費、保険料、その他諸経費等

|

||

| 審査機関 | 学識経験等を有する外部有識者(3名)で構成される委員会 | ||

| 審査基準 | ①提案内容が事業の目的に合致しているか

②事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か ③事業の実施方法等について、事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか ④事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか ⑤コストパフォーマンスが優れているか ⑥事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行部分について、委託・外注を行っていないか ⑦業務管理費に対する委託・外注費の額の合計の割合が50%を超えていないか など |

||

| 補助率・補助額 | 事業内容に応じた一定額等を予算の範囲内で補助

最終的な実施内容、交付決定額については経済産業省と調整した上で決定 |

||

| 事業実施期間 (公募時) |

交付決定日から5年3月31日まで(注) | 交付決定日から5年3月31日まで(注) | |

| 提案事業者数 | 3者 | 2者 | |

| 採択日 | 4年7月29日 | 4年11月9日 | |

| 採択された事業者 | 博報堂 | 博報堂 | |

| 交付決定日 | 4年7月29日 | 4年12月7日 | |

その後、5年11月に電気・ガス価格激変緩和対策事業の支援対象期間が6年5月使用分まで延長されることになったことを受けて、資源エネルギー庁は、引き続き間接補助の方法により実施すると、間接補助事業者が倒産するなどした場合に補助金返還の義務を負担する可能性がある補助事業者が当該負担に備えて支払う信用保証料(後掲3(3)イ参照)の額が増加することなどを検討して、図表5のとおり、6年1月使用分に対する支援から補助の方法を直接補助に変更することとした(以下、電気・ガス価格激変緩和対策事業のうち間接補助により実施していた期間については「前期事業」、直接補助に変更した後の期間については「後期事業」といい、前期事業における補助事業者を「前期事務局」という。)。補助の方法の変更に伴い、同庁は、後期事業に関する事務を行う委託事業者(以下「後期事務局」という。)を最低価格落札方式による一般競争入札で決定することとした。そして、同庁は、5年12月に「令和5年度電気・ガス価格激変緩和対策事業(電気・ガス価格激変緩和対策事務局業務)」の入札を行い、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社(以下「デロイト」という。)と委託契約を締結していた(図表6参照)。

図表5 前期事業と後期事業の補助の方法

図表6 後期事務局の委託契約の手続

| 入札公告 | 令和5年11月10日 |

|---|---|

| 入札適合条件(適合証明書)の提出期限 | 5年11月30日18時00分 |

| 入札日時 | 5年12月8日13時00分 |

| 入札方式 | 一般競争入札・最低価格落札方式 |

| 委託業務の内容 | ①申請書類チェック体制の構築及び各種書類の受付

②補助事業者に対する検査支援業務 ③広報・調査事業 ④コールセンターの設置 ⑤業務報告書の作成 |

| 応札者数 | 2者 |

| 落札者名 | デロイト |

| 落札価格 | 29億8000万円 |

| 契約締結日 | 5年12月18日 |

| 契約期間 | 5年12月18日から6年3月31日まで (注) |

各府省庁は、行政事業レビュー実施要領(平成25年4月行政改革推進会議)等に基づき、原則として全ての事業について、行政事業レビューシートを作成し、公表することなどとなっている。

行政事業レビューシートは、事業の目的に照らして達成すべき事業の効果の発現において要点となる目標を成果目標として記載し、所掌する事業に係る予算の執行状況等を整理した上で検証して見直しを行うために作成されるものである。そして、資源エネルギー庁は、電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業について、成果目標を定めるなどした行政事業レビューシートを作成して公表している。

なお、予備費については、行政事業レビューにおける点検対象外の予算とされているものの、予備費の使用を決定して予算の配賦を受けた歳出予算科目の(目)により点検の対象となるか否かを判断することとなっている。

政府は、4、5両年度に、消費者物価が上昇していることなどを踏まえて、電気利用効率化促進対策事業に1783億余円、電気・ガス価格激変緩和対策事業に3兆7489億余円(1(1)ア(イ)の令和4年度一般会計補正予算(第2号)に計上された3兆1073億余円及び令和5年度一般会計補正予算(第1号)に計上された6416億余円を合算したもの)と多額の予算を措置して、両事業を実施している。

そこで、本院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次のような点に着眼して検査を実施した。

ア 電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の実施状況はどのようになっているか。

イ 小売電気事業者が提供する節電プログラムへの需要家の参加状況や節電の状況はどのようになっているか。

ウ 値引支援補助金の交付による効果の発現状況はどのようになっているか。

エ 電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の各事務局における業務の履行体制等はどのようになっているか。

検査に当たっては、4、5両年度に実施された電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業を対象として、資源エネルギー庁、博報堂及びデロイトにおいて、補助事業者の公募に係る提案書、交付申請書、交付決定通知書、業務委託契約の入札関係書類、契約書、小売事業者への支払関係書類等の提出を受けるとともに、その内容について関係者から説明を徴するなどして会計実地検査を行った。また、節電プログラム促進補助金の交付を受けた小売電気事業者286者のうち28者及び6年3月末までに値引支援補助金の交付を受けた小売事業者878者のうち44者(電気の小売事業者34者、都市ガスの小売事業者28者。18者は両方に該当するため、合計しても44者とは一致しない。)において、事業計画書、需要家への値引きの実態が分かる資料等を確認するなどして会計実地検査を行った。なお、小売電気事業者及び小売事業者に係る会計実地検査に当たっては、節電プログラム促進補助金又は値引支援補助金の交付額が多額であるなどの小売電気事業者又は小売事業者を選定した。

ア 予算の執行状況

電気利用効率化促進対策事業の4、5両年度における予算の執行状況についてみたところ、図表7のとおり、4年度の歳出予算現額は1783億余円、支出済歳出額は520億余円となっていて、1263億余円を5年度に繰り越していた。そして、5年度の歳出予算現額は1263億余円、支出済歳出額は246億余円となっていて、1017億余円の不用額が生じていた。

なお、4年度の支出済歳出額520億余円は、国が4年度に概算払により補助事業者(以下、電気利用効率化促進対策事業の補助事業者を「節電事務局」という。)である博報堂に交付した補助金の額である。このうち同年度末の実績額は494億余円となっていて、差額の25億余円について、資源エネルギー庁は、5年8月に博報堂に対して返納金として国庫に納付するよう指示し、同月に同額が国庫に納付されて、5年度の一般会計の歳入となっていた。

また、4、5両年度の支出済歳出額計766億余円から上記の25億余円を差し引いた額741億余円の内訳についてみると、国が博報堂に交付した補助金のうち節電プログラム促進補助金の交付に係る事業費分が688億余円、節電事務局の業務運営に係る事務費分が52億余円となっていた。

図表7 電気利用効率化促進対策事業の予算の執行状況

| 予算科目 | 年度 | 歳出 予算額 |

前年度 繰越額 |

予備費 使用額 |

歳出 予算現額 |

支出済 歳出額 |

翌年度 繰越額 |

不用額 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (項)エネルギー需給構造高度化対策費 | (目)電気利用効率化促進対策事業費補助金 | 令和4 | ― | ― | 178,394 | 178,394 | 52,018 | 126,376 | ― |

| 5 | ― | 126,376 | ― | 126,376 | 24,662 | ― | 101,713 | ||

| 計 | ― | 178,394 | 76,680 | 101,713 | |||||

図表7のとおり、4年度に多額の翌年度繰越額が生じていたこと、5年度に多額の不用額が生じていたことから、これらの理由を資源エネルギー庁に確認したところ、次のとおりとなっていた。

(ア) 4年度に多額の翌年度繰越額が生じた理由

資源エネルギー庁は、小売電気事業者において、節電量の確認に膨大なデータを扱う必要があることなどにより、節電事務局への節電プログラム促進補助金に係る実績報告書の提出が遅れたことなどから、4年度内に事業を完了することが困難になったためとしていた。

(イ) 5年度に多額の不用額が生じた理由

資源エネルギー庁は、報道機関による世論調査を参考にして、小売電気事業者が提供する節電プログラムへの需要家の参加率を50%(低圧の全需要家8845万件のうち4422万余件が参加、高圧・特別高圧の全需要家85万件のうち42万余件が参加)と見込み、登録支援に係る節電プログラム促進補助金1734億余円、節電事務局の事務費49億余円、計1783億余円と積算して、予備費使用要求額を見積もっていた。しかし、同庁は、低圧の需要家の参加率が10%程度と目標の50%を大幅に下回った(後掲ウ(イ)参照)ことなどから、多額の不用額が生じたとしていた。

なお、資源エネルギー庁によれば、実行支援に係る節電プログラム促進補助金の予算額については、予備費の使用を決定する時点では実行支援に関する制度設計ができていなかったため、その予算額を見積もることができず、追加で予算を措置することを想定していたが、低圧の需要家の参加率が低調となったことなどから、追加で予算を措置する必要がなかったとのことであった。

イ 節電プログラム促進補助金の交付状況

節電プログラム促進補助金の交付状況についてみたところ、図表8のとおり、小売電気事業者286者に対して計688億余円が交付されていた(小売電気事業者に対する節電プログラム促進補助金の交付状況の詳細は別図表1参照)。

図表8 節電プログラム促進補助金の交付状況

| 区分 | 小売電気事業者数(者) | 特典を付与された需要家数(件) | 節電プログラム促進補助金の交付額(百万円) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 登録支援 | 268 | 7,454,578 | 45,503 | ||

| 低圧 | 229 | 7,294,761 | 13,919 | ||

| 高圧・特別高圧 | 187 | 159,817 | 31,584 | ||

| 実行支援 | 234 | 延べ 54,271,514 | 23,380 | ||

| 月間型 | 185 | 延べ 11,809,607 | 22,932 | ||

| 低圧 | 153 | 延べ 11,222,487 | 11,537 | ||

| 高圧・特別高圧 | 130 | 延べ587,120 | 11,394 | ||

| 指定時型 | 94 | 延べ 42,461,907 | 448 | ||

| 低圧 | 78 | 延べ 41,885,481 | 117 | ||

| 高圧・特別高圧 | 64 | 延べ576,426 | 331 | ||

| 計 | 286 | 68,884 | |||

登録支援や実行支援に係る特典付与の方法は複数あることから、特典付与の方法別に、節電プログラム促進補助金の交付状況をみたところ、図表9のとおり、登録支援では現金口座振込が最も多く、実行支援では電気料金値引が最も多くなっていた。

図表9 特典付与の方法別の節電プログラム促進補助金の交付状況

| 区分 | 現金口座振込 | 電気料金値引 | 自社発行 ポイント |

他社発行 ポイント |

現金・ギフトカード | その他 | 計 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小売電気事業者数 | 交付額 | 小売電気事業者数 | 交付額 | 小売電気事業者数 | 交付額 | 小売電気事業者数 | 交付額 | 小売電気事業者数 | 交付額 | 小売電気事業者数 | 交付額 | 小売電気事業者数 | 交付額 | |||

| 登録支援 | 111 | 24,388 | 131 | 8,162 | 38 | 7,210 | 46 | 4,412 | 59 | 1,329 | 3 | 0 | 268 | 45,503 | ||

| 低圧 | 35 | 233 | 98 | 1,585 | 37 | 7,158 | 46 | 4,350 | 57 | 590 | 3 | 0 | 229 | 13,919 | ||

| 高圧・特別高圧 | 102 | 24,154 | 95 | 6,576 | 4 | 51 | 3 | 61 | 6 | 739 | ― | ― | 187 | 31,584 | ||

| 実行支援 | 65 | 3,779 | 147 | 9,336 | 30 | 6,230 | 36 | 3,510 | 39 | 520 | 2 | 3 | 234 | 23,380 | ||

| 月間型 | 57 | 3,595 | 114 | 9,179 | 27 | 6,191 | 26 | 3,447 | 32 | 514 | 2 | 3 | 185 | 22,932 | ||

| 低圧 | 28 | 126 | 78 | 1,267 | 27 | 6,187 | 26 | 3,447 | 31 | 508 | 2 | 0 | 153 | 11,537 | ||

| 高圧・特別高圧 | 51 | 3,469 | 95 | 7,912 | 3 | 3 | ― | ― | 1 | 5 | 1 | 3 | 130 | 11,394 | ||

| 指定時型 | 12 | 184 | 51 | 157 | 14 | 38 | 18 | 62 | 18 | 5 | ― | ― | 94 | 448 | ||

| 低圧 | 2 | 1 | 30 | 8 | 14 | 38 | 18 | 62 | 18 | 5 | ― | ― | 78 | 117 | ||

| 高圧・特別高圧 | 11 | 182 | 44 | 148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ― | ― | 64 | 331 | ||

| 計 | 119 | 28,167 | 167 | 17,498 | 40 | 13,440 | 50 | 7,923 | 61 | 1,849 | 4 | 4 | 286 | 68,884 | ||

節電事務局が4年8月に定めた「令和4年度電気利用効率化促進対策事業公募要領」(以下「節電プログラム促進補助金公募要領」という。)によると、特典付与の方法のうち、有効期限のある自社発行ポイントを付与する場合は、原則として失効率(注4)8%を適用して節電プログラム促進補助金の額を減額することとなっている。この失効率8%について、資源エネルギー庁は、小売電気事業者が事業に参画する際の障壁とならない水準に失効率を設定する必要があること、小売電気事業者が実績に基づく失効率を設定できない場合には合理性のある一律の失効率の適用を認める必要があることなどを検討した結果、マイナポイント事業において適用していた失効率8%を参考に設定したとしていた。また、付与したポイント分を自動的に電気料金から値引きする場合や有効期限のないポイントを付与する場合は失効率0%を適用し、過去のポイントの失効実績に基づいて失効率を設定する場合は、所定の計算式により算定した失効率を適用するなどして節電プログラム促進補助金の額を確定することとなっている。

そこで、自社発行ポイントを付与していた小売電気事業者40者における失効率等についてみたところ、有効期限のないポイントを付与している小売電気事業者が11者、過去の失効実績に基づいて算定した失効率を設定している小売電気事業者が3者(失効率1.9%から5.0%まで)となっていて、残りの26者は原則の失効率8%を適用していた。当該26者のうち自社発行ポイントの有効期限が到来していた小売電気事業者が2者見受けられ、残りの24者については、6年3月末時点において有効期限が到来していなかった。

資源エネルギー庁は、自社発行ポイントの有効期限の到来後に確定する失効率の実績(以下「実績失効率」という。)を適用して節電プログラム促進補助金の額を減額することとした場合、節電プログラム促進補助金を交付した年度内にポイントの有効期限が到来しないものもあり、同年度内に節電プログラム促進補助金の額の確定を行うことができなくなることなどから、原則として、実績失効率の確認及びこれに基づく精算を行わないこととしていた。

しかし、実績失効率が8%を上回った場合には、上回った分の節電プログラム促進補助金が小売電気事業者に滞留することとなる。

そこで、本院において、自社発行ポイントの有効期限(自社発行ポイントの付与から6か月)が到来していた小売電気事業者2者(失効率は原則の8%を適用)について、実績失効率を確認したところ、0%及び18.1%となっていた。これらの小売電気事業者における自社発行ポイントの付与に係る節電プログラム促進補助金の額は計20億2786万余円(実績失効率0%の者178万余円、同18.1%の者20億2607万余円)となっているが、実績失効率により試算すると計18億0559万余円(同0%の者194万余円、同18.1%の者18億0364万余円)となり、計2億2227万余円の開差が生じていた。

したがって、資源エネルギー庁において、今後残りの24者について開差が生ずるか否かを含め、節電プログラム促進補助金の滞留が小売電気事業者において発生しているか確認するなどして、今後の事業の実施に生かすことが重要である。

なお、電気利用効率化促進対策事業のように実際に要した経費に基づく精算を行わず、見込みの数値を用いて算定した額により補助金の額を確定する事業を実施する際に、経済産業省において、制度設計上想定されていない補助金の滞留の発生状況を把握するための取扱いを定めていなかった事態については、本院の指摘に基づき、6年8月に同省が改善の処置を講じたことから、別途第3章において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記した(前掲「消費者還元補助事業のように実際に要した経費に基づく精算を行わず、見込みの数値を用いて算定した額により補助金の額を確定する事業を実施する場合には、補助金の額の確定後に、補助事業者等における補助金の滞留の発生状況を把握して原因分析を的確に行い、制度設計上想定されていない補助金の滞留が発生しているときには補助金の返還を求めることができる交付要綱を定めるようにすることにより、補助事業の適正な執行を確保できるよう改善させたもの」参照)。

ウ 成果指標の設定状況及び効果の発現状況

(ア) 資源エネルギー庁が設定した成果指標等

1(3)のとおり、予備費については、予備費の使用を決定して予算の配賦を受けた歳出予算科目の(目)により行政事業レビューにおける点検の対象となるか否かを判断することとなっている。そして、電気利用効率化促進対策事業の歳出予算科目の(目)は、電気利用効率化促進対策事業費補助金であり、補助金については、行政事業レビューにおける点検の対象となっている。

しかし、資源エネルギー庁は、電気利用効率化促進対策事業は予備費を使用したものであることから作成する必要がないと誤認して行政事業レビューシートを作成していなかった。

本院の検査を踏まえて、資源エネルギー庁は、6年4月に電気利用効率化促進対策事業に係る行政事業レビューシートを作成して公表した。同庁は、当該行政事業レビューシートを事後的に作成した経緯について「本事業は、当初、予備費による事業であったことから行政事業レビューシートを作成していなかったが、事業内容を踏まえると、行政事業レビューの対象とすることが適切と判断したことから、新たに行政事業レビューシートを作成したもの」と記載していた。

そして、資源エネルギー庁は、当該行政事業レビューシートにおいて、定量的な成果指標(短期アウトカム)を「本事業への小売電気事業者等の参加数」としていたところ、目標値の300者に対して成果実績は290者であったとしていた。また、定量的な成果指標(長期アウトカム)を「本事業に参加した小売電気事業者等において、事業終了後も節電プログラムを実施している事業者数の割合」としていたところ、目標値の80%に対して成果実績は61%であったとしていた。

これらの成果指標を設定した理由について、資源エネルギー庁は、電気利用効率化促進対策事業において多くの小売電気事業者が節電プログラムを構築し、事業終了後も継続して節電プログラムを実施することで、持続的かつ効果的な節電の仕組みを作ることを目的としていたためとしていた。

しかし、1(1)イのとおり、電気利用効率化促進対策事業が、少しでも多くの国民や企業が電気の効率的な利用に取り組むこととなるよう、官民連携して後押しすることを目的としていることを踏まえると、定量的な成果指標としては、資源エネルギー庁が設定していた成果指標だけでは十分でなく、節電プログラムへの参加表明を行った需要家数や達成した節電量も成果指標として設定してこれらを適切に把握することにより、事業目的の達成度の評価等に資することができると考えられる。

したがって、資源エネルギー庁において、今後同種の事業を実施する場合には、事業開始前に、事業目的の達成度を評価するための適切な成果指標を設定するよう努めるとともに、事業実施後に、設定した成果指標に基づく成果実績を適切に把握して評価する必要がある。

(イ) 登録支援において参加特典を付与された需要家数等の状況

3(1)ア(イ)のとおり、資源エネルギー庁は、予備費使用額の見積りに当たっては、報道機関による世論調査を参考にして、全需要家(低圧8845万件、高圧・特別高圧85万件)の50%が節電プログラムに参加すると見込んで登録支援に係る節電プログラム促進補助金の予算額を積算し、需要家の参加率の目標を50%と設定していた。

そこで、小売電気事業者から博報堂に提出された交付申請書、実績報告書等により、登録支援において参加特典を付与された需要家数等の状況についてみたところ、図表10のとおり、登録支援に係る節電プログラム促進補助金の交付を受けた小売電気事業者268者の契約先である需要家数(低圧8815万余件、高圧・特別高圧66万余件)のうち、参加特典を付与された需要家数は低圧729万余件(参加率8.2%)、高圧・特別高圧15万余件(同24.1%)となっていて、参加率の目標を大幅に下回る状況となっていた。

図表10 登録支援において参加特典を付与された需要家数等の状況

| 区分 | 小売電気事業者数(者) | 需要家数(件) | 左のうち、参加特典を付与された需要家数(件) | 参加率 | 登録支援に係る節電プログラム促進補助金の交付額(百万円) |

|---|---|---|---|---|---|

| (A) | (B) | (B)/(A) | |||

| 低圧 | 229 | 88,154,944 | 7,294,761 | 8.2% | 13,919 |

| 高圧・特別高圧 | 187 | 661,840 | 159,817 | 24.1% | 31,584 |

| 計 | 268 | 45,503 |

このように登録支援における需要家の参加率が目標を大幅に下回る状況となったことについて、資源エネルギー庁は、低圧の需要家数は非常に多いことから、実際に参加までの行動につなげるためには、節電プログラムについての周知や参加しやすい仕組みなど、節電プログラムを実施する小売電気事業者においても更なる工夫が必要であったとしている。

したがって、資源エネルギー庁は、上記のとおり需要家の参加率が目標を大幅に下回った要因について更に分析した上で、今後同種の事業を実施する場合には、参加の見込みを適切に把握するとともに、事業の実施に際して、事業内容の十分な周知、参加しやすい仕組みの整備等に取り組む必要がある。

(ウ) 実行支援において節電達成特典を付与された需要家数等の状況

小売電気事業者から節電事務局に提出された交付申請書、実績報告書等により、実行支援において節電達成特典を付与された需要家数等の状況についてみたところ、図表11のとおり、節電達成特典を付与された需要家数は、月間型より指定時型が多くなっていたが、節電量及び実行支援に係る節電プログラム促進補助金の交付額は、指定時型より月間型が多くなっていた。これは、実行支援に係る節電プログラム促進補助金の単価が、月間型の場合は定額(低圧では月額1,000円、高圧・特別高圧では月額20,000円)で設定されているのに対して、指定時型の場合は節電量1kWh当たりの単価(低圧及び高圧・特別高圧ともに上限額20円等)で設定されていて、小売電気事業者が節電を要請した時間数や参加した需要家の節電量が少なかったことなどによると思料される。

なお、小売電気事業者が節電を要請した時間数が少なかった理由は、指定時型の支援対象期間である4年12月から5年3月までの間において、資源エネルギー庁が電力需給ひっ迫注意報又は電力需給ひっ迫警報を発令する必要がなかったことなどにより、小売電気事業者において需要家に節電を要請する必要性が低かったためと思料される。

図表11 実行支援において節電達成特典を付与された需要家数等の状況

| 区分 | 小売電気事業者数(者) | 需要家の延べ数(件) | 左のうち、節電達成特典を付与された需要家の延べ数(件) | 参加率 | 節電量 (千kWh) |

実行支援に係る節電プログラム促進補助金の交付額(百万円) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (A) | (B) | (B)/(A) | ||||||

| 月間型 | 185 | 20,096,670 | 11,809,607 | 58.7% | 6,201,067 | 22,932 | ||

| 低圧 | 153 | 19,055,255 | 11,222,487 | 58.8% | 695,965 | 11,537 | ||

| 高圧・特別高圧 | 130 | 1,041,415 | 587,120 | 56.3% | 5,505,102 | 11,394 | ||

| 指定時型 | 94 | 100,503,538 | 42,461,907 | 42.2% | 43,233 | 448 | ||

| 低圧 | 78 | 98,267,893 | 41,885,481 | 42.6% | 16,763 | 117 | ||

| 高圧・特別高圧 | 64 | 2,235,645 | 576,426 | 25.7% | 26,469 | 331 | ||

| 計 | 234 | 6,244,300 | 23,380 | |||||

(エ) 登録支援に係る節電プログラムの実施状況及び節電量の把握状況

節電プログラム促進補助金公募要領によると、登録支援に係る節電プログラム促進補助金の交付対象となる小売電気事業者の要件は、4年12月から5年3月までに節電プログラムを実施することを予定していることとなっており、また、節電プログラムの内容は、原則として、インセンティブ型又は電気料金型のいずれかであることなどとなっている。そして、インセンティブ型のうち月間型又は指定時型の節電プログラムを実施した場合は、実行支援に係る節電プログラム促進補助金の交付を受けることができることとなっている。

そこで、登録支援に係る節電プログラム促進補助金の交付を受けた小売電気事業者268者において実施することを予定していた節電プログラムの内容を、低圧及び高圧・特別高圧の別にみたところ、図表12のとおり、低圧229者のうち、196者はインセンティブ型(月間型又は指定時型)、30者はインセンティブ型(月間型又は指定時型に該当しないもの)(注5)、2者は電気料金型、1者はその他(注6)となっていた。また、高圧・特別高圧187者のうち、173者はインセンティブ型(月間型又は指定時型)、8者はインセンティブ型(月間型又は指定時型に該当しないもの)、4者は電気料金型、2者はその他(注6)となっていた。

図表12 登録支援に係る節電プログラムにおける類型別の実施状況及び節電の達成状況

| 区分 | 登録支援 | 節電の達成実績の報告の有無 | 節電の達成状況 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小売電気事業者数(者) (注) |

節電プログラム促進補助金の交付額(百万円) | 小売電気事業者数(者) (注) |

節電量(千kWh) | ||||

| 低圧 | 229 | 13,919 | 229 | ||||

| インセンティブ型 | 月間型 又は 指定時型 |

196 | 13,761 | 有 | 182 |

(月間型)694,615

|

|

|

(指定時型)16,762

|

|||||||

| 14 | 不達成 | ||||||

| 月間型又は指定時型に該当しないもの | 30 | 154 | 無 | 13 | 3,537 | ||

| 17 | 未測定 | ||||||

| 電気料金型 | 2 | 3 | 無 | 2 | 不明 | ||

| その他 | 1 | 0 | 無 | 1 | 不明 | ||

| 高圧・特別高圧 | 187 | 31,584 | 187 | ||||

| インセンティブ型 | 月間型 又は 指定時型 |

173 | 30,587 | 有 | 160 |

(月間型)5,494,961

|

|

|

(指定時型)26,469

|

|||||||

| 13 | 不達成 | ||||||

| 月間型又は指定時型に該当しないもの | 8 | 777 | 無 | 7 | 15,390 | ||

| 1 | 未測定 | ||||||

| 電気料金型 | 4 | 175 | 無 | 4 | 不明 | ||

| その他 | 2 | 43 | 無 | 2 | 不明 | ||

| 計 | 268 | 45,503 | 268 | ||||

登録支援に係る節電プログラム促進補助金の交付を受けた小売電気事業者における節電の達成実績については、インセンティブ型(月間型又は指定時型)の節電プログラムを実施した小売電気事業者の場合、実行支援に係る節電プログラム促進補助金の支払請求に関する証ひょうとして、節電の達成実績が確認できる資料を節電事務局に報告することになっていた。このため、資源エネルギー庁及び節電事務局は、小売電気事業者における節電の達成実績を把握していた。

一方、それ以外の節電プログラム(以下「実行支援の対象とならない節電プログラム」という。)を実施した小売電気事業者の場合、節電の達成実績を節電事務局に報告することになっていなかった。このため、資源エネルギー庁及び節電事務局は、小売電気事業者における節電の達成実績を把握していなかった。

そこで、本院において、実行支援の対象とならない節電プログラムを実施した小売電気事業者における節電の達成状況を確認したところ、図表12のとおり、低圧では、インセンティブ型(月間型又は指定時型に該当しないもの)30者のうち、小売電気事業者13者は節電量を測定しており、節電量は353万kWhとなっていた。一方、残りの17者は「需要家の電力使用量が小売電気事業者の指定する基準値を下回ったか否か」を判断しただけで、具体的な節電量を測定していなかった。また、高圧・特別高圧では、インセンティブ型(月間型又は指定時型に該当しないもの)8者のうち、小売電気事業者7者は節電量を測定しており、その節電量は1539万kWhとなっていた。一方、残りの1者は上記と同様に具体的な節電量を測定していなかった。そして、電気料金型の節電プログラムについては、電力需要のピーク時に電気料金を値上げするなどの多様な電気料金を設定することで需要家に節電を促す節電プログラムであるものの、節電量を測定できない取組であったことから、同プログラムを実施した小売電気事業者の節電の達成状況は不明となっていた。

登録支援に係る節電プログラム促進補助金は、一定の節電行動を求める節電プログラムへの参加表明を行った需要家に参加特典を付与する小売電気事業者に対して交付するものであることから、その効果として、節電の達成状況も含めて的確に把握した上で改善すべき点を検証するなどして、今後同種の事業を実施する場合に備えて知見を蓄積することが重要である。

したがって、資源エネルギー庁において、今後同種の事業を実施する場合には、補助金の交付による効果が発現し、かつ、当該発現した効果を把握できる制度設計とした上で、事業実施後に効果を的確に把握して検証する必要がある。

ア 予算の執行状況

電気・ガス価格激変緩和対策事業の4、5両年度における予算の執行状況についてみたところ、図表13のとおり、(目)エネルギー価格激変緩和対策事業費補助金については、4年度の歳出予算現額は3兆1073億余円、支出済歳出額は5727億余円となっていて、2兆5346億余円を5年度に繰り越していた。そして、5年度の歳出予算現額は3兆2527億余円、支出済歳出額は2兆6812億余円となっていて、5714億余円を6年度に繰り越していた。

4、5両年度の支出済歳出額計3兆2539億余円の内訳についてみると、5年2月から6年3月までの間に、国が前期事務局である博報堂に交付した補助金の額が計2兆9393億余円(うち事業費分2兆9220億余円、事務費分172億余円)、6年2月から同年3月までの間に、国が直接小売事業者に交付した値引支援補助金の額が計3145億余円となっていた。

また、(目)エネルギー価格激変緩和対策事業委託費については、5年度の歳出予算現額は235億余円となっていたが、その全額を6年度に繰り越していた。

図表13 電気・ガス価格激変緩和対策事業の予算の執行状況

| 予算科目 | 年度 | 歳出 予算額 |

前年度 繰越額 |

歳出予 算現額 |

支出済 歳出額 |

翌年度 繰越額 |

不用額 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (項)エネルギー需給構造高度化対策費 | (目)エネルギー価格激変緩和対策事業費補助金 | 令和4 | 3,107,361 | ― | 3,107,361 | 572,706 | 2,534,654 | ― |

| 5 | 718,063(注) | 2,534,654 | 3,252,718 | 2,681,240 | 571,477 | ― | ||

| 計 | 3,825,425 | 3,253,947 | ― | |||||

| (目)エネルギー価格激変緩和対策事業委託費 | 5 | 23,566 | ― | 23,566 | ― | 23,566 | ― | |

| 合計 | 3,848,992 | 3,253,947 | ― | |||||

図表13のとおり、4、5両年度に多額の翌年度繰越額が生じていたことから、その理由を資源エネルギー庁に確認したところ、両年度ともに、年度内に小売事業者が値引きを行うための必要額を見込むことが困難であることが判明したことなどから事業を完了することができなくなったためとしていた。

イ 値引支援補助金の交付状況及び需要家への値引きの確認状況

1(2)の図表5のとおり、資源エネルギー庁は、前期事業では補助事業者である前期事務局(博報堂)を通じて間接補助事業者である小売事業者に対して、後期事業では補助事業者である小売事業者に対して、それぞれ値引支援補助金を交付している。

そして、6年3月末までの交付状況についてみたところ、小売事業者878者(注7)に対して計3兆2204億余円が交付されていた。このうち、電気料金に係る値引支援補助金は、電気の小売事業者620者に対する2兆6484億余円、都市ガス料金に係る値引支援補助金は、都市ガスの小売事業者348者に対する5719億余円となっていた(小売事業者878者に対する値引支援補助金の交付状況の詳細は別図表2参照)。

また、「令和4年度「電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金」に係る補助事業者募集要領」によると、補助事業者は、小売事業者が電気料金及び都市ガス料金の値引きを行っていない場合や、所定の単価での値引きを行っていない場合がないかについて調査を行うこととなっている。

前期事務局は、毎月全ての小売事業者に対して、それぞれ無作為に抽出した需要家400件分の検針票や請求書の写しの提出を求めるなどして、これらの内容を確認していた(以下、この方法により行われる確認を「サンプリング調査」という。)。そこで、サンプリング調査の結果についてみたところ、サンプリング調査及びサンプリング調査で値引不足を指摘された小売事業者による自主点検の結果、5年1月使用分については、値引きが不足していたものが6万9千余件(注8)あったとしていた。

そして、事業の経過とともに、値引きが不足していたものの件数が減少する傾向にあったことなどから、前期事務局は、資源エネルギー庁からの指示に基づいて、5年9月使用分以降のサンプリング調査では各小売事業者の調査対象となる需要家数を上記の400件から200件に変更していた。後期事務局においても同様に、毎月全ての小売事業者に対して、それぞれ無作為に抽出した需要家200件分についてサンプリング調査を行っていた。

なお、資源エネルギー庁は、サンプリング調査等で見受けられた値引きが不足していたものについては、順次、不足していた分の値引きが行われており、値引不足は解消される見込みであるとしている。

ウ 成果指標の設定状況及び効果の発現状況

資源エネルギー庁が4、5両年度に公表した電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る行政事業レビューシートにおける成果目標、成果指標等は、図表14のとおり、公表する度に成果目標、成果指標等が変更されていた。そして、令和4年度行政事業レビューシートにおける長期アウトカムの成果目標及び成果指標を、令和5年度行政事業レビューシート(5年9月公表)において理由を明らかにせずに変更していたことから、その理由を同庁に確認したところ、成果実績を測定するためのデータを一般的に入手可能な統計を用いることで外部からも検証しやすい成果指標とするためとしていた。また、同庁は、5年9月に令和5年度行政事業レビューシートを公表したものの、同年11月及び同年12月に差し替えていた。その理由を同庁に確認したところ、外部有識者の指摘を踏まえて、新たに短期アウトカムの成果目標及び成果指標を設定するとともに、対外的に分かりやすい指標とするために長期アウトカムの成果目標及び成果指標を再度変更したとしていた。

図表14 行政事業レビューシートにおける成果目標及び成果指標

| 区分 | 令和4年度第2次補正予算行政事業レビューシート (令和4年11月公表)

|

令和5年度行政事業レビューシート (5年9月公表)

|

令和5年度行政事業レビューシート (5年11月公表)

|

令和5年度行政事業レビューシート (5年12月公表)

|

|---|---|---|---|---|

| 成果目標 (短期アウトカム) |

― | 設定なし | 値引きを行う小売事業者等による対応の不備を改善 | 値引きを行う小売事業者等による対応の不備を改善 |

| 成果指標 (短期アウトカム) |

― | 設定なし | 小売事業者等による値引き実施によって生じた不備のうち、不備の改善がなされた割合 | 小売事業者等による値引きによって生じた不備のうち、不備の改善がなされた割合 |

| 目標値 | ― | 設定なし | 100% | 100% |

| 成果実績 | ― | 設定なし | 未公表 | 未公表 |

| 目標最終年度 | ― | 設定なし | 5年度 | 5年度 |

| 成果目標 (長期アウトカム) |

大手電力10社の低圧規制料金について、5年1月から8月使用分について7円/kWh(2割程度)、9月使用分についてはその半分の価格抑制を図る。 都市ガスについても、5年1月から9月使用分の大手ガス会社の標準的なガス従量料金について、4年12月検針分(11月使用分)からの従量料金の上昇分(※5年9月使用分はその半分)の抑制を図る。 |

電気・都市ガスの小売事業者等の値引き実施により、国内の電気料金・都市ガス料金の負担軽減を実現する。 | 電気・都市ガスの小売事業者等の値引き実施により、国内の電気料金・都市ガス料金の負担軽減を実現する。 | 電気・都市ガスの小売事業者等の値引き実施による需要家である家計・企業等の電気料金・都市ガス料金の負担軽減 |

| 成果指標 (長期アウトカム) |

5年1月から9月使用分における大手電力会社10社の低圧規制料金の全国平均値に対して、料金支援による値引き率が成果目標を上回っているか。 ※標準家庭(400kWh/月)における低圧規制料金を販売電力量ベースで各年度10社分平均して算出。 都市ガスについては、5年1月から9月使用分の大手ガス会社の標準的なガス従量料金に対し、料金支援による値引き額が成果目標を上回っているか。 (実現=1、実現しない=0) |

料金上昇の影響が大きい家庭世帯の電気料金・都市ガス料金について、事業開始前の料金と比較しての低減率 | 料金上昇の影響が大きい家庭世帯の電気料金・都市ガス料金について、事業開始前の料金と比較しての低減率 | 値引き実施期間中の2020年基準消費者物価指数(総合)における電気・ガス価格激変緩和事業による寄与度の平均値 |

| 目標値 | 1(実現) | 18.0% | 18.0% | ▲ 0.5 |

| 成果実績 | 公表なし | 14.8% 注(2) | 14.8% 注(2) | 未公表 |

| 目標最終年度 | 5年度 | 5年度 | 5年度 | 6年度 |

また、直近に設定された長期アウトカムの成果指標である「2020年基準消費者物価指数(総合)における電気・ガス価格激変緩和対策事業による寄与度の平均値」の内容について同庁に確認したところ、総務省が公表している2020年基準消費者物価指数(以下「消費者物価指数」という。)に示されている「「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による押し下げ効果(寄与度)」(以下「物価指数における寄与度」という。)の平均値であるとしていた。そして、物価指数における寄与度の考え方について総務省に確認したところ、値引支援補助金の単価を反映した電気料金又は都市ガス料金と、値引支援補助金の単価を反映しない電気料金又は都市ガス料金を用いるなどして、値引きを行う場合及び値引きを行わない場合の電気料金及び都市ガス料金の寄与度(注9)をそれぞれ推計し、これらの差を物価指数における寄与度としているとのことであり、個別事業の効果を集計するなどして測定するものとはなっておらず、物価統計上の効果を推計するものとなっていた。

なお、総務省が公表している物価指数における寄与度の推移をみたところ、図表15のとおり、5年9月使用分(同年10月検針分)から値引支援補助金の単価が半額となっているため、同年10月以降は同年9月以前の半分程度となっていた。

図表15 物価指数における寄与度の推移

| 年月 | 令和5年 2月 |

3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 電気 | -0.84 | -0.84 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.83 |

| ガス | -0.17 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |

| 計 | -1.01 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -0.99 | -0.99 |

| 年月 | 5年 9月 |

10月 | 11月 | 12月 | 6年 1月 |

2月 | 3月 | 平均 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 電気 | -0.82 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.41 | -0.41 | -0.65 |

| ガス | -0.16 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.13 |

| 計 | -0.98 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.48 | -0.49 | -0.49 | -0.78 |

また、資源エネルギー庁は、成果実績について、5年9月及び同年11月に公表された行政事業レビューシートにおける前年度の仮の成果実績(4年度の目標値18.0%に対して成果実績14.8%)しか示しておらず、同庁が成果実績を把握しているか否かや、目標値を達成しているか否かについては、確認することができなかった。

したがって、資源エネルギー庁において、今後同種の事業を実施する場合には、事業開始前に、事業目的の達成度を評価するための適切な成果指標を設定するよう努めるとともに、事業実施後に、設定した成果指標に基づく成果実績を適切に把握して評価する必要がある。

ア 節電事務局及び前期事務局における業務の履行体制

(ア) 節電事務局における業務の履行体制

1(2)のとおり、資源エネルギー庁は、電気利用効率化促進対策事業において、4年7月に節電事務局を公募して、応募があった3者から博報堂を採択していた。

博報堂が資源エネルギー庁に提出した交付申請書等によると、節電事務局における業務の履行体制は図表16のとおりとなっており、博報堂は、事業全体の企画・管理、審査業務等を実施し、株式会社博報堂プロダクツ(以下「博報堂プロダクツ」という。)及び株式会社博報堂DYメディアパートナーズ(以下「DY社」という。)の2者に広報、制作統括、コールセンター統括及び審査事務局統括の業務を委託することとしていた。そして、事務費の総額49億4485万余円のうち委託費の額は計41億3231万余円、事務費に占める委託費の割合(以下「委託費率」という。)は83.5%となっていた。このうち37億5701万余円が博報堂プロダクツへの委託費となっていて、委託費全体に占める博報堂プロダクツへの委託費の割合は90.9%となっていた。

博報堂プロダクツは、博報堂から受託した業務の一部を株式会社ヴァリアス・ディメンションズ(以下「VD社」という。)等2者に委託(博報堂プロダクツが博報堂から受託した業務の再委託)することとしており、再委託費の額は計34億8000万円、委託費全体に占める再委託費の割合(以下「再委託費率」という。)は84.2%となっていた。このうち33億円がVD社への再委託費となっていて、再委託費全体に占めるVD社への再委託費の割合は94.8%となっていた。

博報堂が博報堂プロダクツに委託した業務及び博報堂プロダクツがVD社に委託した業務の内容について確認したところ、博報堂は「審査業務、審査システムの構築・保守・運用に関する業務」、「HP・WEB申請フォーム制作管理に関する業務」(以下、これらの業務を「審査実施業務」という。)等を博報堂プロダクツに委託して、博報堂プロダクツは審査実施業務の一部をVD社に委託していた。そして、審査実施業務を実施する際には、博報堂、博報堂プロダクツ及びVD社が共同して審査システムを構築して、VD社が各小売電気事業者から提出された申請書類を審査した上で、博報堂プロダクツ及び博報堂が順に審査の結果を確認することとしていた。

図表16 節電事務局における業務の履行体制

(イ) 前期事務局における業務の履行体制

1(2)のとおり、資源エネルギー庁は、電気・ガス価格激変緩和対策事業において、4年10月に前期事務局を公募して、応募があった2者から博報堂を採択していた。

博報堂が資源エネルギー庁に提出した交付申請書等によると、前期事務局における業務の履行体制は図表17のとおりとなっており、博報堂は、事業全体の企画・管理、審査業務等を実施し、博報堂プロダクツ、DY社、デロイト等の8者に広報、コールセンター審査管理、制作統括、制度設計等の業務を委託することとしていた。そして、事務費の総額319億7576万余円のうち委託費の額は計227億8946万余円、委託費率は71.2%となっていた。このうち210億3374万余円が博報堂プロダクツへの委託費となっていて、委託費全体に占める博報堂プロダクツへの委託費の割合は92.2%となっていた。

博報堂プロダクツは、博報堂から受託した業務の一部をVD社等5者に委託(博報堂プロダクツが博報堂から受託した業務の再委託)することとしており、再委託費の額は計186億2459万余円、再委託費率は81.7%となっていた。このうち160億3409万余円がVD社への再委託費となっていて、再委託費全体に占めるVD社への再委託費の割合は86.0%となっていた。

博報堂が博報堂プロダクツに委託した業務及び博報堂プロダクツがVD社に委託した業務の内容について確認したところ、節電事務局と同様に、博報堂は審査実施業務等を博報堂プロダクツに委託して、博報堂プロダクツは審査実施業務の一部をVD社に委託していた。そして、審査実施業務を実施する際には、博報堂、博報堂プロダクツ及びVD社が共同して審査システムを構築して、VD社が各小売事業者から提出された申請書類を審査した上で、博報堂プロダクツ及び博報堂が順に審査の結果を確認することとしていた。

図表17 前期事務局における業務の履行体制

(ウ) 委託又は再委託の妥当性、適切性等

電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の募集要領によると、補助事業の事務の委託又は再委託を承認する手続において、委託費率が50%を超える場合には、委託費率が50%を超える理由書(以下「委託理由書」という。)を資源エネルギー庁に提出することとなっている。

また、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金に対する様々な指摘等を踏まえて、外部有識者6名で構成される「調達等の在り方に関する検討会」を設置しており、同検討会は、3年1月に、検討の結果を報告書として取りまとめている。同省が、同報告書を踏まえるなどして4年4月に取りまとめた「大規模な補助金等を執行する際の留意点について」(令和4年4月経済産業省大臣官房会計課)によると、補助金の額が総額10億円以上又は事務局経費が1億円以上の間接補助事業等(以下「大規模な補助事業等」という。)において委託又は外注を認めるに当たっては、次の点について確認することなどとなっている。

① 事務局業務のうち、事業全体の企画及び立案並びに事業の根幹に関わる執行管理(以下「根幹業務」という。)を委託又は外注していないかを提案書の審査を実施する前に確認する。

② 事業担当課室長は、委託理由書について対外的にも妥当性や適切性が確保された委託又は外注の内容となっていることを確認した上で部局長に提出し、部局長は採択決定までにこれらを確認する。

③ 委託先又は外注先の選定に当たって、補助事業者が複数の者から入手した相見積りの中で最低価格を提示した者を選定しているかについて確認し、相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合は、当該選定の理由を説明する選定理由書(以下「選定理由書」という。)を補助事業者に提出させて、説明が妥当であるか判断する。

そこで、博報堂が提出した委託理由書及び選定理由書の内容や資源エネルギー庁による確認の状況についてみたところ、次のとおりとなっていた。

資源エネルギー庁は、博報堂から提出された提案書、委託理由書等により、博報堂が根幹業務を委託又は外注していないか、対外的にも妥当性や適切性が確保された委託又は外注の内容となっているかなどについて確認し、問題ないと判断したとしていた。しかし、委託理由書及び選定理由書には、図表18のとおり、主に委託先又は再委託先を選定した理由が記載されているものの、委託又は再委託を必要とする理由等が具体的に記載されていないため、委託又は再委託の妥当性や適切性が確保されているかどうか、相見積りを取らないなどして選定した委託先又は再委託先の選定理由の説明が妥当であるかどうかが確認できない状況となっていた。そして、委託理由書及び選定理由書以外に、同庁が委託又は再委託を問題ないと判断した経緯については記録が残されていなかった。

図表18 委託又は再委託が必要である理由及び選定理由

| 事業名 | 委託先又は再委託先 | 委託又は再委託が必要である理由及び選定理由 |

| 電気利用効率化促進対策事業 | 博報堂プロダクツ (委託先) |

資源エネルギー庁の「燃料油価格激変緩和対策事業」や中小企業庁の「持続化給付金」、その他地方公共団体の給付金事業等の制作統括及びコールセンター統括業務の実績があり、専門性の高い制作物及び広告制作には博報堂単体で行うよりも進行面、クリエイティブ面でメリットが大きいと判断。迅速な事業立ち上げが求められる本件においてスピード感のある連携とポスター制作やチラシ制作等多くの広告制作で培った情報整理力が高いことから選定 |

| VD社 (再委託先) |

資源エネルギー庁の「燃料油価格激変緩和対策事業」や農林水産省の「国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業」、その他地方公共団体の給付金事業の審査事務局運営の実績を加味し、早期事業立ち上げから、正確で安定的な審査業務の遂行が求められる本件に適していると判断。また、アルサーガパートナーズ株式会社、デジタルシティ株式会社の2社のディレクション業務も担うため、審査及び事務局実働との連動が発生するため選定 | |

| 電気・ガス価格激変緩和対策事業 | 博報堂プロダクツ (委託先) |

類似事業である資源エネルギー庁の「電気利用効率化促進対策事業」「燃料油価格激変緩和対策事業」や中小企業庁の「持続化給付金」、その他地方公共団体の給付金事業等の制作統括及びコールセンター統括業務の実績があり、専門性の高い制作物及び広告制作には博報堂単体で行うよりも進行面、クリエイティブ面でメリットが大きいと判断。更に迅速な事業立ち上げが求められる本件においてスピード感のある連携とポスター制作やチラシ制作等多くの広告制作で培った情報整理力が高いことから外注先として選定。

また、本事業では個人情報や機密情報を取り扱うことから個人情報の保護体制に対する第三者認証制度を取得しているだけでなく、様々な給付・補助事業等にて個人情報の取扱経験を持っているため、当社が審査事務局の統括業務に適していると判断。さらに、本事業においては、間接補助事業者におけるその他諸経費(システム改修費等)のシステムの仕様書等を確認できる審査人員が必要になり、需要喚起キャンペーン事業(Go Toイベント事業)等の審査実績を生かし、専門審査人員を有することから外注先として選定 |

| VD社 (再委託先) |

類似事業である資源エネルギー庁の「電気利用効率化促進対策事業」「燃料油価格激変緩和対策事業」や農林水産省の「国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業」、その他地方公共団体の給付金事業の審査事務局運営の実績を加味し、早期事業立ち上げから、正確で安定的な審査業務の遂行が求められる本件に適していると判断。また、アルサーガパートナーズ株式会社、デジタルシティ株式会社の2社のディレクション業務も担うため、審査及び事務局実働との連動が発生するため外注先として選定 |

このため、節電事務局については委託費率が83.5%、前期事務局については委託費率が71.2%と、委託の理由を明確にする必要のある基準値である50%を大きく超えているのに、資源エネルギー庁が、博報堂の申出のとおりに委託を承認して採択するに当たり、委託又は再委託の妥当性や適切性についてどのように確認して問題ないと判断していたのか、また、委託又は再委託によって経済性を欠くような事態が生じないかなどを十分に検証していたのかについては確認できない状況となっていた。

なお、経済産業省は、基金を活用して行われる事業については、6年4月に、基金設置法人と委託先の執行体制の在り方、役割分担に関して、更なる規律強化として新しいルールを設定して、①個々の補助金の審査については委託先は書類の形式的なチェック等のみを行うこと、②交付決定等の交付規程に基づく手続についても委託先は形式的な確認のみを担うことなどとしている。

したがって、こうした新しいルールも踏まえ、資源エネルギー庁において、今後同種の事業を実施する場合に、委託費率や再委託費率が大幅に高くなることが見込まれるときには、委託又は再委託の妥当性、適切性等について検証した結果を記録に残すなど、委託又は再委託の承認プロセスを事後的に検証できる手続を整備するとともに、承認結果について十分な説明責任を果たす必要がある。

なお、博報堂は、節電事務局の業務終了後の5年11月に、事務費の総額を交付決定時の49億4485万余円(うち委託費の額計41億3231万余円)から52億7466万余円(同計45億2375万余円)に増額した実績報告書を資源エネルギー庁に提出していた。これを受けて、同庁は、確定検査を実施した上で事務費の総額を52億5074万余円(同計44億9983万余円)として、6年3月に額の確定を行っていた。また、前期事務局の事業実施期間は、同年8月30日までとなっているところ、博報堂は同年3月末時点において、電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金(事務費分)172億9901万余円の概算払を受けていた。

イ 前期事務局における信用保証料

電気・ガス価格激変緩和対策事業の4年11月の公募提案時の補助金交付見込額と同年12月の交付決定時の補助金交付見込額を比較したところ、図表19のとおり、事業費については、5年9月使用分の値引支援補助金の単価を半額とすることを反映したことなどから、交付決定時には1402億余円減少していた。

一方、事務費については、公募提案時には5年12月までとしていた前期事務局の運営期間を、交付決定時には6年3月までと3か月間延長していたことなどから、交付決定時には102億余円増加していた。この増加額の主な内訳は、前期事務局の運営期間延長に伴う委託・外注費の増加額41億余円のほか、その他諸経費である信用保証料(後掲(ア)参照)等の増加額51億余円となっていた。

また、一般管理費については、経済産業省の補助事業事務処理マニュアル等によると、大規模な補助事業等の場合、事務費(委託・外注費を除く。)に一般管理費率(8%と所定の計算式により算出される率とを比較して低い方の率)を乗じて得た額となっている。このため、信用保証料等が51億余円増加したことなどに伴う事務費の増加により、一般管理費も4億5207万余円増加していた。

図表19 公募提案時の補助金交付見込額と交付決定時の補助金交付見込額の比較

| 経費区分 | 公募提案時の 補助金交付見込額 (A) |

交付決定時の 補助金交付見込額 (B) |

差額 (B)-(A) |

|

|---|---|---|---|---|

| ①事業費 | 3,215,632 | 3,075,385 | △ 140,246 | |

| ②事務費 | 21,757 | 31,975 | 10,218 | |

| 人件費 | 2,234 | 2,653 | 418 | |

| 事務局会場費 | 420 | 510 | 90 | |

| その他諸経費 (信用保証料等) |

200 | 5,342 注(2) |

5,142 | |

| 一般管理費 注(1) | 228 | 680 | 452 | |

| 委託・外注費 | 18,674 | 22,789 | 4,115 | |

| 計 ①+② | 3,237,389 | 3,107,361 | △ 130,028 | |

(ア) 信用保証契約の概要及び値引支援補助金の補助の方法

博報堂は、公募提案時に、小売事業者に対して概算払により値引支援補助金を支払うことで小売事業者の負担を軽減すること、また、値引支援補助金の前払(小売事業者が値引きしたことを確認してから支払う概算払より早い時期での支払をいう。以下同じ。)を行うことで中小規模の小売事業者におけるキャッシュフローの不安を払拭することを提案していた。

博報堂が前払を行った場合、小売事業者は需要家に対して値引きを行う前に値引支援補助金の支払を受けることになるため、資源エネルギー庁は、前払を受けた小売事業者が値引支援補助金を値引原資に充当していない状態で倒産するなどした場合、博報堂に対して、値引原資に充当されなかった値引支援補助金相当額の返還(注10)を命じることになるとしていた。

この場合、博報堂は、当該小売事業者に対して当該額の返還を求めることになるが、当該小売事業者から返還されない場合に備えて、国に返還すべき額に相当する保険金が支払われる保険契約(以下、この契約を「信用保証契約」といい、信用保証契約に基づいて信用保証会社に支払う料金を「信用保証料」という。)が必要であるとして、図表19のとおり、公募提案時に信用保証料2億円(中小企業の小売事業者100者につき1者当たり200万円の信用保証料を想定)を補助金交付見込額に計上していた。

その後、資源エネルギー庁は、大企業である小売事業者から、値引原資を確保するために資金を調達する必要がないよう、値引支援補助金を早期に支払うよう強い要望を受けたため、博報堂に対して、値引支援補助金の支払に際しては、小売事業者の事情を勘案し、できる限り柔軟な対応を行うように指示を行った。これを受けて、博報堂は、中小企業に加えて、大企業も前払の対象となることなどから、信用保証契約の対象となる前払による値引支援補助金の交付額(以下「前払交付額」という。)が増加することが見込まれるとして、交付申請時には信用保証料を53億3064万余円に増額していた。

このように信用保証料を補助対象経費に計上することについて、資源エネルギー庁は、仮に博報堂に対して値引支援補助金相当額の返還を命じた場合、補助金適正化法の「やむを得ない事情があると認める場合」に該当するとして返還の命令を取り消すことは、相当の理由がない限り困難であると判断して、信用保証料を補助対象経費として認めていた。

そして、博報堂は、複数の信用保証会社と協議し、博報堂が希望する保証額を保証することができるとする契約内容を提示した信用保証会社2者と信用保証契約を締結して、5年3月から6年4月までの間に、信用保証料計18億4745万余円を支払っていた。

なお、博報堂が信用保証契約の対象とした小売事業者55者(電気の小売事業者51者、都市ガスの小売事業者11者。7者は両方に該当するため、合計しても55者とは一致しない。)のうち、前期事業の終了時点において倒産するなどした小売事業者はなかった。

その後、資源エネルギー庁は、後期事業の制度設計に当たり、引き続き間接補助の方法により実施すると信用保証料が増加することなどを検討した結果、後期事業における補助の方法を直接補助に変更することとした。そして、同庁は、前払を受けた小売事業者が倒産するなどした場合に補助金が返還されないリスクについては国が負うこととして、信用保証契約を締結していなかった。

このように、前期事業を間接補助の方法により実施したことで多額の信用保証料及びこれに伴う一般管理費が計上されることとなり、前期事務局の事務費が多額になった一方で、後期事業では直接補助の方法に変更したことにより事務費が削減される見込みとなっていた。

(イ) 信用保証料の支払状況等

博報堂は、(ア)のとおり、5年3月から6年4月までの間に、信用保証料計18億4745万余円を支払っていて、交付決定時における信用保証料53億3064万余円との差額は34億8319万余円となっていた。

また、博報堂が信用保証契約の対象とした小売事業者55者に対する前払交付額は、計2兆3557億余円となっていた。

信用保証契約によると、信用保証料については次の算定式により算定されることとなっており、博報堂は、前払交付額を基に保証希望額を算定しているとしていた。

(算定式)

信用保証料 = 保証希望額 × 保証料率 × 保証日数 ÷ 365日

保証料率の設定について博報堂に確認したところ、信用保証契約の対象となる小売事業者の倒産リスクに基づいて信用保証会社が決定しているとのことであり、大企業に比べて中小企業の方が高い傾向となっていた。

また、値引支援補助金の交付額上位10者(電気、都市ガスの各上位10者)のうち前払により交付を受けていた8者(別図表2の「前払」欄に「●」を付した者)を対象に、5年1月使用分から同年12月使用分までの前払交付額と保証希望額とを比較したところ、図表20のとおり、多くの月において前払交付額を保証希望額が上回っており、全体では前払交付額を保証希望額が945億2885万余円上回っていた。そして、各月の前払交付額を保証希望額とみなして差額に係る信用保証料を試算したところ、実際に支払った信用保証料との差額は全体で7564万余円となった。

前払交付額を保証希望額が上回る状況となっていた理由について、博報堂は、前払交付額が最大になることが見込まれた1月使用分に係る前払交付額を想定して保証希望額を設定したが、その後5月使用分までは設定した保証希望額を減額していなかったためとしていた。そして、5月使用分まで保証希望額を減額しなかった理由として、契約上、保証希望額の減額は可能であるものの、減額後に増額する場合には信用保証会社による再度の審査が必要となり、増額が認められないおそれがあることから、実質的に保証希望額の減額を行うことはできないものと考えていたためとしていた。その後、博報堂は、5年5月に実施された資源エネルギー庁による中間検査での指摘を踏まえて、信用保証会社と信用保証契約の内容について協議を行い、信用保証契約の内容を変更し保証希望額を保証限度額内で増減させることを可能としたことから、6月使用分からは保証希望額を減額するなどしていた。

図表20 前払交付額と保証希望額との比較

| 使用年月 | 前払交付額 (A) |

|---|---|

| 令和5年1月 | 231,653 |

| 2月 | 204,932 |

| 3月 | 176,773 |

| 4月 | 149,844 |

| 5月 | 143,035 |

| 6月 | 173,103 |

| 7月 | 186,138 |

| 8月 | 176,821 |

| 9月 | 75,797 |

| 10月 | 73,361 |

| 11月 | 85,169 |

| 12月 | 113,794 |

| 計 | 1,790,426 |

| 保証希望額 (B) |

差額 (B)-(A) |

差額に係る信用

保証料 |

|---|---|---|

| 232,341 | 688 | 0.2 |

| 232,341 | 688 | 0.5 |

| 232,341 | 27,409 | 21.4 |

| 232,341 | 55,567 | 44.8 |

| 232,341 | 82,497 | 64.4 |

| 178,638 | 5,535 | 4.4 |

| 194,182 | 8,043 | 6.4 |

| 194,182 | 8,043 | 6.2 |

| 184,600 | 7,778 | 6.2 |

| 73,624 | △ 2,172 | △ 1.1 |

| 71,069 | △ 14,100 | △ 11.3 |

| 71,069 | △ 42,725 | △ 34.4 |

| 71,069 | △ 42,725 | △ 32.2 |

| 94,528 | 75.6 |

このように、信用保証料は、過大な保証希望額に対して支払われていた。また、値引支援補助金の交付額上位10者のうち前払により交付を受けていた8者は、東京電力エナジーパートナー株式会社、関西電力株式会社、大阪瓦斯株式会社等の大企業であり、これら8者における当該事業期間中の倒産リスクは極めて小さいものと考えられる。

したがって、資源エネルギー庁は、前期事務局における信用保証料の要否等について国民に対する十分な説明責任を果たす必要がある。また、(ア)のとおり後期事業では直接補助の方法に変更したことにより事務費が削減される見込みとなったことも踏まえて、今後同種の事業を実施する場合には、事業開始前に、事務費の経済的、効率的な執行が可能となるよう、信用保証料の要否等にも留意して補助の方法を含む事業の実施方法を十分検討する必要がある。

ウ 後期事務局における業務の履行体制等

(ア) 後期事務局の選定状況

1(2)のとおり、資源エネルギー庁は、5年11月に「令和5年度電気・ガス価格激変緩和対策事業(電気・ガス価格激変緩和対策事務局業務)」の入札公告を行っていた。

そして、資源エネルギー庁は、入札のあった2者のうち、最低価格で入札したデロイトの入札価格(29億8000万円(消費税等抜き))が調査基準価格を下回ったことから、低入札価格調査を実施した上で契約履行が可能であるとして、同年12月にデロイトとの間で契約金額32億7800万円(消費税等込み)で委託契約を締結していた。

(イ) 後期事務局における業務の履行体制

後期事務局における業務の履行体制についてみたところ、図表21のとおり、デロイトは、資源エネルギー庁が実施する各種手続の支援に係る業務を実施し、デロイトトーマツテレワークセンター株式会社等4者に広報、申請・審査システムの構築及び運用保守、コールセンターの構築・運用、審査等の業務を再委託していた。

デロイトと資源エネルギー庁との間で締結した契約書によると、委託費32億7800万円のうち再委託費を計15億0150万円としていて、再委託費率は45.8%となっていた。

また、デロイトは、委託費の概算払を受ける予定としていたが、6年3月末時点において、委託費の概算払を受けていなかった。

なお、デロイトは、5年12月に、広報業務を4億6200万円で株式会社電通に再委託しているが、6年3月末時点において、同業務は全く行われていなかったため、同業務に係る支払は発生していなかった。

図表21 後期事務局における業務の履行体制

(ウ) 前期事務局と後期事務局の事務費の比較

ア(イ)図表17のとおり、デロイトは、前期事務局において、博報堂から委託を受けて制度設計(審査(証ひょう)の検討及び不正対策の検討)業務を行っていたことから、前期事業の制度内容を把握し、大規模なシステム開発が不要であると想定していた。このため、前期事務局の事務費(事務局の運営期間は4年11月から6年8月までの22か月間)が319億7576万余円であるのに対して、後期事務局の事務費(事務局の運営期間は5年12月から6年11月までの12か月間)を32億7800万円(前期事務局の事務費に対する割合10.2%)とすることが可能であったとしていた。

そして、両事務局の1か月当たりの事務費についてみると、前期事務局は14億5344万余円であるのに対して後期事務局は2億7316万余円(同18.7%)となっていて、事務局の運営期間の差を考慮したとしても、後期事務局の事務費は前期事務局の事務費と比べて大幅に削減される見込みとなっていた。

したがって、資源エネルギー庁において、前期事務局と後期事務局の事務費を比較し分析した上で、今後同種の事業を実施する場合には、その分析結果を十分に反映した事務費により事業を実施する必要がある。

資源エネルギー庁は、電力需給ひっ迫と電気料金高騰の両方に対応する新たな枠組みとして、電気利用効率化促進対策事業を実施している。また、家計及び企業を直接的に支援することを目的として、電気・ガス価格激変緩和対策事業を実施し、6年8月から10月までの使用分についても「酷暑乗り切り緊急支援」として同事業を継続している。

今回、電気利用効率化促進対策事業についてみたところ、行政事業レビューにおける定量的な成果指標としては、資源エネルギー庁が設定していた成果指標だけでは十分でなく、節電プログラムへの参加表明を行った需要家数や達成した節電量も成果指標として設定し、これらを適切に把握することにより、事業目的の達成度の評価等に資することができると考えられる。また、登録支援において参加特典を付与された需要家数は低圧729万余件(参加率8.2%)、高圧・特別高圧15万余件(同24.1%)となっていて、参加率の目標50%を大幅に下回る状況となっていた。そして、実行支援の対象とならない節電プログラムを実施した小売電気事業者の場合、節電の達成実績を節電事務局に報告することになっていなかったため、資源エネルギー庁及び節電事務局において、当該小売電気事業者における節電の達成実績を把握できていないなどしていた。

電気・ガス価格激変緩和対策事業についてみたところ、資源エネルギー庁は、行政事業レビューシートを公表する度に、成果目標、成果指標等を変更しているが、成果実績については5年9月及び同年11月に公表された行政事業レビューシートにおける前年度の仮の成果実績しか示しておらず、同庁が成果実績を把握しているか否かや、目標値を達成しているか否かについては、確認することができなかった。

節電事務局及び前期事務局における業務の履行体制についてみたところ、委託費率が50%を大きく超えているのに、資源エネルギー庁が、博報堂の申出のとおりに委託を承認して採択するに当たり、委託又は再委託の妥当性や適切性についてどのように確認して問題ないと判断していたのか、また、委託又は再委託によって経済性を欠くような事態が生じないかなどを十分に検証していたのかについては確認できない状況となっていた。

前期事務局及び後期事務局における業務の履行体制についてみたところ、前期事業を間接補助の方法により実施したことで多額の信用保証料が計上されることとなり、前期事務局の事務費が多額になった一方で、後期事業では直接補助の方法に変更したことにより事務費が削減される見込みとなっていた。また、後期事務局の事務費は、事務局の運営期間の差を考慮したとしても、前期事務局の事務費と比べて大幅に削減される見込みとなっていた。

したがって、資源エネルギー庁において、前期事務局における信用保証料の要否等について国民に対する十分な説明責任を果たすとともに、今後同種の事業を実施する場合には、上記のような状況を踏まえた上で、次のアからエまでの点に留意することが必要である。

ア 電気利用効率化促進対策事業の実施状況を踏まえて、参加の見込みを適切に把握するとともに、事業の実施に際して、事業内容の十分な周知、参加しやすい仕組みの整備等に取り組むこと。また、補助金の交付による効果が発現し、かつ、当該発現した効果を把握できる制度設計とした上で、事業実施後に効果を的確に把握して検証すること

イ 電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の実施状況を踏まえて、事業開始前に、事業目的の達成度を評価するための適切な成果指標を設定するよう努めるとともに、事業実施後に、設定した成果指標に基づく成果実績を適切に把握して評価すること

ウ 電気利用効率化促進対策事業及び電気・ガス価格激変緩和対策事業の各事務局における業務の履行体制等を踏まえて、委託費率や再委託費率が大幅に高くなることが見込まれるときには、委託又は再委託の妥当性、適切性等について検証した結果を記録に残すなど、委託又は再委託の承認プロセスを事後的に検証できる手続を整備するとともに、承認結果について十分な説明責任を果たすこと

エ 電気・ガス価格激変緩和対策事業の両事務局における業務の履行体制等を踏まえて、事業開始前に、事務費の経済的、効率的な執行が可能となるよう、信用保証料の要否等にも留意して補助の方法を含む事業の実施方法を十分検討すること。また、前期事務局と後期事務局の事務費を比較し分析した結果を十分に反映した事務費により事業を実施すること

本院としては、電気・ガス価格激変緩和対策事業等の実施状況について、引き続き検査していくこととする。

別図表1 小売電気事業者に対する節電プログラム促進補助金の交付状況

| 順位 | 小売電気事業者名 | 登録支援 | 実行支援 | 計 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 低圧 | 高圧・ 特別高圧 |

低圧 | 高圧・ 特別高圧 |

|||

| 1 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 2,117,007 | 8,200,800 | 2,265,955 | 3,223,722 | 15,807,485 |

| 2 | 九州電力株式会社 | 1,077,217 | 2,914,506 | 793,779 | 1,269,645 | 6,055,148 |

| 3 | 関西電力株式会社 | 827,707 | 3,005,200 | 742,306 | 1,105,952 | 5,681,166 |

| 4 | 中部電力ミライズ株式会社 | 748,283 | 3,024,800 | 457,329 | 1,254,894 | 5,485,308 |

| 5 | 東北電力株式会社 | 1,091,320 | 1,789,800 | 1,063,375 | 1,335,591 | 5,280,086 |

| 6 | 中国電力株式会社 | 692,132 | 1,932,000 | 701,424 | 607,080 | 3,932,636 |

| 7 | SBパワー株式会社 | 1,806,132 | ― | 1,438,587 | ― | 3,244,719 |

| 8 | 北陸電力株式会社 | 368,727 | 1,051,000 | 412,993 | 493,060 | 2,325,780 |

| 9 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 1,099,200 | ― | 1,136,581 | ― | 2,235,781 |

| 10 | 日本テクノ株式会社 | ― | 1,904,600 | ― | 296,040 | 2,200,640 |

| 11 | 四国電力株式会社 | 419,451 | 774,200 | 391,701 | 407,322 | 1,992,674 |

| 12 | 北海道電力株式会社 | 233,353 | 959,000 | 192,620 | 399,240 | 1,784,214 |

| 13 | 東京瓦斯株式会社 | 492,503 | 145,000 | 509,130 | 580 | 1,147,214 |

| 14 | MCリテールエナジー株式会社 | 19,072 | 693,600 | 27 | 38 | 712,737 |

| 15 | リコージャパン株式会社 | 16,642 | 690,800 | ― | ― | 707,442 |

| 16 | テプコカスタマーサービス株式会社 | ― | 232,000 | ― | 216,520 | 448,520 |

| 17 | 株式会社グランデータ | 278,696 | ― | 158,877 | ― | 437,573 |

| 18 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 26,368 | 273,400 | 23,066 | 99,106 | 421,940 |

| 19 | 東邦瓦斯株式会社 | 149,836 | 98,200 | 165,965 | 952 | 414,954 |

| 20 | 大阪瓦斯株式会社 | 273,745 | 3,999 | 127,282 | 5,563 | 410,590 |

| 21 | レジル株式会社 | 67,170 | 224,200 | 62,066 | 50,540 | 403,976 |

| 22 | 沖縄電力株式会社 | 40,717 | 231,200 | 33,879 | 73,100 | 378,897 |

| 23 | 株式会社NTTドコモ | 354,750 | ― | 86 | ― | 354,836 |

| 24 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | ― | 278,200 | ― | 74,460 | 352,660 |

| 25 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 7,474 | 230,200 | 4,700 | 103,801 | 346,175 |

| 26 | 大和ハウス工業株式会社 | 64,204 | 201,400 | 1,516 | 3,153 | 270,273 |

| 27 | 株式会社新出光 | 13,154 | 237,200 | 64 | 506 | 250,925 |

| 28 | 株式会社エネット | 23,896 | 194,200 | 1,784 | 9,547 | 229,427 |

| 29 | 株式会社Looop | 117,540 | ― | 97,442 | ― | 214,982 |

| 30 | 株式会社ミツウロコヴェッセル | 17,898 | 130,200 | 16,957 | 31,475 | 196,530 |

| その他256者 | 1,475,133 | 2,164,373 | 855,831 | 663,745 | 5,159,084 | |

| 小計 | 286者 | 13,919,334 | 31,584,080 | 11,655,331 | 11,725,640 | 68,884,386 |

| 計 | 286者 | 45,503,414 | 23,380,971 | 68,884,386 | ||

別図表2 小売事業者に対する値引支援補助金の交付状況(令和6年3月末時点)

| 順位 | 電気 | 都市ガス | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 小売事業者名 | 前払 注(1) |

補助金額 | 小売事業者名 | 前払 注(1) |

補助金額 | |

| 1 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | ● | 593,497 | 東京瓦斯株式会社 | 152,422 | |

| 2 | 関西電力株式会社 | ● | 343,221 | 大阪瓦斯株式会社 | ● | 109,150 |

| 3 | 中部電力ミライズ株式会社 | ● | 287,109 | 東邦瓦斯株式会社 | 46,263 | |

| 4 | 九州電力株式会社 | ● | 227,255 | 関西電力株式会社 | ● | 18,096 |

| 5 | 東北電力株式会社 | ● | 212,714 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | ● | 15,004 |

| 6 | 中国電力株式会社 | ● | 137,643 | 北海道瓦斯株式会社 | 14,914 | |

| 7 | 北海道電力株式会社 | 85,044 | 京葉瓦斯株式会社 | 12,121 | ||

| 8 | 北陸電力株式会社 | ● | 77,569 | 西部瓦斯株式会社 | 11,459 | |

| 9 | 四国電力株式会社 | 73,685 | 静岡ガス株式会社 | 11,142 | ||

| 10 | 東京瓦斯株式会社 | 68,943 | 中部電力ミライズ株式会社 | 7,714 | ||

| その他610者 | 541,809 | その他338者 | 173,707 | |||

| 小計 | 620者 | 2,648,496 | 348者 | 571,996 | ||

| 計 | 878者 注(2) | 3,220,492 | ||||