| 会計名及び科目 | 一般会計 | 国税収納金整理資金 | (款)歳入組入資金受入 (項)各税受入金

|

| 部局等 | 113税務署 | ||

| 納税者 | 214人 | ||

| 徴収過不足額 | 徴収不足額 | 494,398,308円 | (平成16年度〜21年度) |

| 徴収過大額 | 21,489,900円 | (平成19、20両年度) |

源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税・贈与税、消費税等の国税については、法律により、納税者の定義、納税義務の成立の時期、課税する所得の範囲、税額の計算方法、申告・納付の手続等が定められている。

納税者は、納付すべき税額を税務署に申告して納付することなどとなっている。国税局等又は税務署は、納税者が申告した内容が適正なものとなっているかについて申告審理を行い、必要があると認める場合には調査を行っている。そして、確定した税額は、税務署が徴収決定を行っている。

平成21年度国税収納金整理資金の各税受入金の徴収決定済額は50兆8464億余円となっている。このうち源泉所得税は12兆4899億余円、申告所得税は2兆6527億余円、法人税は9兆5035億余円、相続税・贈与税は1兆4584億余円、消費税及地方消費税は15兆9102億余円となっていて、これら各税の合計額は42兆0149億余円となり、全体の82.6%を占めている。

本院は、上記の各税に重点をおいて、合規性等の観点から、課税が法令等に基づき適正に行われているかに着眼して、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)に基づき本院に提出された証拠書類等により検査するとともに、全国の12国税局等及び524税務署のうち12国税局等及び131税務署において、提出された申告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、国税局等及び税務署に調査を求めて、その調査の結果の内容を確認するなどの方法により検査を行った。

検査の結果、113税務署において、納税者214人から租税を徴収するに当たり、徴収額が、205事項494,398,308 円(16年度〜21年度)不足していたり、9事項21,489,900 円(19、20両年度)過大になっていたりしていて、不当と認められる。

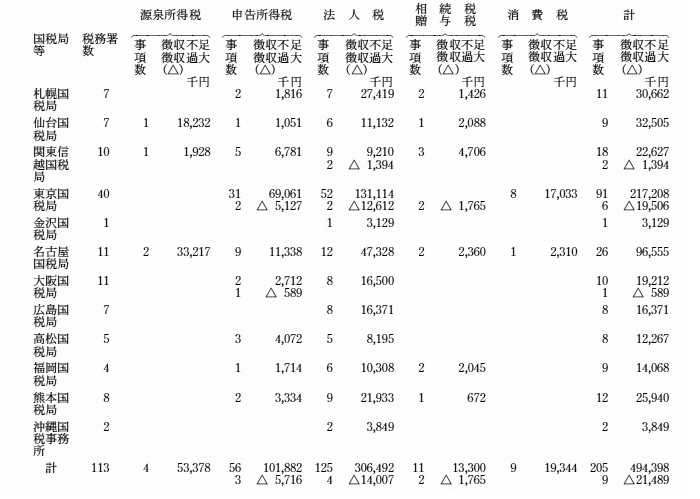

これを、税目別にみると次表のとおりである。

| 税目 | 徴収不足の事項数 |

徴収過大の事項数 | 徴収不足額 | 徴収過大額(△) | |

| 源泉所得税 申告所得税 法人税 相続税・贈与税 消費税 |

4 56 125 11 9 |

− 3 4 2 − |

円 53,378,908 101,882,700 306,492,600 13,300,100 19,344,000 |

円 − △5,716,900 △14,007,100 △1,765,900 − |

|

| 計 | 205 | 9 | 494,398,308 | △21,489,900 | |

なお、これらの徴収不足額及び徴収過大額については、本院の指摘により、すべて徴収決定又は支払決定の処置が執られた。

このような事態が生じていたのは、前記の113税務署において、納税者が申告書等において所得金額や税額等を誤るなどしているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったり、課税資料の収集・活用が的確でなかったりしたため、誤ったままにしていたことなどによると認められる。

なお、上記事態の中には、同一事由により誤っているものがあり、これについて本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項がある(本院の指摘及び国税庁が講じた処置の内容については、後掲「消費税の還付申告者に係る資料を課税資料として活用することなどにより、消費税の還付金等が支払われた場合の所得税の課税が適正なものとなるよう改善させたもの」

参照)。

この214事項について、源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税・贈与税及び消費税の別に、その主な態様を示すと次のとおりである。

ア 源泉所得税に関するもの

源泉所得税に関して徴収不足になっていたものが4事項あった。これらは、配当、給与等(給料、賃金、賞与等をいう。以下同じ。)及び退職手当に関するものである。

配当、給与等及び退職手当の支払者は、支払の際に、所定の方法により計算した源泉所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならないこととなっている。そして、この法定納期限までに納付がない場合には、税務署は支払者に対して、納税の告知をしなければならないこととなっている。

この配当、給与等及び退職手当に関して、徴収不足になっていた事態が4事項53,378,908円あった。その内容は、自己株式の取得による配当とみなされる金額、給与等の支払額及び退職手当の支払額について、法定納期限を経過した後も長期間にわたって源泉所得税が納付されていないのに、課税資料の収集・活用が的確でなかったため、納税の告知をしていなかったものである。

<事例1> 給与等に関する源泉所得税について納税の告知をしていなかったもの

A会社は、平成17年4月から21年11月までの給与等に関する源泉所得税を納付していなかった。

しかし、同会社から提出された法人税の申告書等によれば、上記の期間において給与等が支払われていた。したがって、給与等に対する源泉所得税が納付されていなければならないのに、上記申告書等の活用が的確でなくこの事実を把握していなかったため、納税の告知をしておらず、源泉所得税額28,818,780円が徴収不足になっていた。

イ 申告所得税に関するもの

申告所得税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが59事項あった。この内訳は、不動産所得に関するもの37事項、譲渡所得に関するもの12事項及びその他に関するもの10事項である。

(ア) 不動産所得に関するもの

個人が不動産を貸し付けた場合には、その総収入金額から必要経費を差し引いた金額を不動産所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。そして、個人が、不動産所得について、収入、経費の各項目の金額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含めた経理を行っている場合には、経費に係る消費税等の額が収入に係る消費税等の額を上回るときに生ずる消費税等の還付金を不動産所得の計算上、総収入金額に算入することとなっている。

また、個人が有する減価償却資産につきその償却費として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産について定められた償却の方法に基づいて計算した金額とすることとなっている。そして、10年4月1日以後に取得(相続を含む。)した建物の減価償却費の計算は、定額法に基づき行うこととなっている。

この不動産所得に関して、徴収不足になっていた事態が36事項72,851,600円、徴収過大になっていた事態が1事項2,174,100円あった。その主な内容は、次のとおりである。

a 収入、経費の各項目の金額に消費税等を含めた経理を行っている場合の消費税等 の還付金を総収入金額に算入していないのに、これを見過ごしたため、不動産所得の金額を過小のままとしていた(後掲

参照)。

b 総収入金額から差し引く減価償却費等の必要経費の額を過大に計上しているのに、これを見過ごしたため、不動産所得の金額を過小のままとしていた。

<事例2> 不動産所得の必要経費の額を過大に計上していたもの

納税者Bは、平成19、20両年分の申告に当たり、不動産所得の計算において、貸付けの用に供している2棟の建物について、定率法に基づき計算した減価償却費を必要経費に算入し、両年分の総収入金額からこれらの必要経費等を差し引き、不動産所得の金額を算出していた。

しかし、同人の青色申告決算書等によれば、当該2棟の建物は18年8月に相続により取得したものであり、減価償却費の計算は定額法に基づき行わなければならない。したがって、減価償却費を定率法に基づき計算していたことにより減価償却費が過大となり不動産所得の金額が過小となっていたのに、これを見過ごしたため、申告所得税額19年分6,086,800円及び20年分4,203,500円、計10,290,300円が徴収不足になっていた。

(イ) 譲渡所得に関するもの

個人が資産を譲渡した場合には、その総収入金額から譲渡した資産の取得費や譲渡に要した費用の額等を差し引いた金額を譲渡所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。ただし、土地建物等の譲渡による所得については、他の所得と分離して課税することとなっている。また、個人が相続又は遺贈により取得した資産を一定の期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち所定の方法により計算した金額を、当該譲渡した資産に係る譲渡利益金額を超えない範囲で取得費に加算する特例を適用できることとなっている。

この譲渡所得に関して、徴収不足になっていた事態が11事項16,542,900円、徴収過大になっていた事態が1事項2,953,700円あった。その主な内容は、取得費に加算できる相続税額を過大に計上しているのに、これを見過ごしたため、譲渡所得の金額を過小のままとしていたものである。

(ウ) その他に関するもの

上記(ア)及び(イ)のほか、事業所得、雑所得等に関して、徴収不足になっていた事態が9事項12,488,200円、徴収過大になっていた事態が1事項589,100円あった。

ウ 法人税に関するもの

法人税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが129事項あった。この内訳は、法人税額の特別控除に関するもの38事項、受取配当等の益金不算入に関するもの16事項及びその他に関するもの75事項である。

(ア) 法人税額の特別控除に関するもの

法人税額から一定の金額を控除する各種の特別控除が設けられている。このうち、青色申告書を提出する資本金又は出資金の額が3000万円以下の中小企業者等(以下「特定中小企業者等」という。)が特定の機械等を取得して事業の用に供した場合には、その事業年度において、当該事業年度の法人税額の100分の20相当額を限度として、取得価額に一定の割合を乗じた金額を法人税額から控除できることとなっている。

また、青色申告書を提出する法人に損金の額に算入した試験研究費がある場合には、当該事業年度の法人税額の100分の20相当額を限度として、試験研究費に一定の割合を乗じた金額を法人税額から控除できることとなっている。そして、上記に加え、18年4月1日から20年3月31日までの間に開始する事業年度(以下「適用年度」という。)においては、試験研究費の額が、その法人の比較試験研究費(注1)

の額及び基準試験研究費(注2)

の額を超える場合には、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額を法人税額から控除できることとなっている。

| (注1) | 比較試験研究費 適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額を当該3年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額 |

| (注2) | 基準試験研究費 適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額 |

この法人税額の特別控除に関して、徴収不足になっていた事態が38事項99,523,500円あった。その主な内容は、次のとおりである。

a 資本金の額が3000万円を超えていて特定中小企業者等に該当しない法人が、特定中小企業者等が機械等を取得して事業の用に供した場合の法人税額の特別控除を行っているのに、これを見過ごしたため、法人税額を過小のままとしていた。

b 試験研究費の額が比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額を超えていない法人が、試験研究費に係る法人税額の特別控除の規定を適用して、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額を法人税額から控除しているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったりしたため、法人税額を過小のままとしていた。

<事例3> 試験研究費に係る法人税額の特別控除の規定の適用を誤っていたもの

C会社は、平成18年6月から19年5月までの事業年度分の申告に当たり、試験研究費に係る法人税額の特別控除の規定を適用して、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額に100分の5を乗じた金額を法人税額から控除していた。

しかし、同会社の過年度分の申告書等によれば、同事業年度の試験研究費の額は比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額を超えていないため、法人税額の特別控除の規定は適用できないのに、法令等の適用の検討が十分でなかったため、法人税額12,249,900円が徴収不足になっていた。

(イ) 受取配当等の益金不算入に関するもの

法人が内国法人から受ける剰余金の配当等の金額、証券投資信託の収益の分配金のうち内国法人から受ける剰余金の配当等から成る部分の金額等については、所定の方法により計算した金額を所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととなっている。ただし、証券投資信託のうち特定外貨建等証券投資信託の収益の分配金については、その全額が益金不算入の対象とならないこととなっている。

この受取配当等の益金不算入に関して、徴収不足になっていた事態が16事項75,966,600円あった。その主な内容は、受取配当等の益金不算入の対象とならない特定外貨建等証券投資信託の収益の分配金を受取配当等の益金不算入額としているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったりしたため、所得の金額を過小のままとしていたものである。

<事例4> 受取配当等の益金不算入の対象とならない特定外貨建等証券投資信託の収益の 分配金を受取配当等の益金不算入額としていたもの

D会社は、平成17年4月から19年3月までの2事業年度分の申告に当たり、特定外貨建等証券投資信託の収益の分配金の2分の1に相当する金額を受取配当等の益金不算入額に含めていた。

しかし、特定外貨建等証券投資信託の収益の分配金は、その全額が受取配当等の益金不算入の対象とならないため、2事業年度分の所得の金額が過小となっていたのに、法令等の適用の検討が十分でなかったため、法人税額29,967,300円が徴収不足になっていた。

(ウ) その他に関するもの

上記(ア)及び(イ)のほか、同族会社の留保金、役員給与の損金不算入等に関して、徴収不足になっていた事態が71事項131,002,500円、徴収過大になっていた事態が4事項14,007,100円あった。

エ 相続税・贈与税に関するもの

相続税・贈与税に関して徴収不足又は徴収過大になっていたものが13事項あった。この内訳は、相続税については相続税額の加算に関するもの7事項及び土地建物等の価額に関するもの4事項、贈与税については有価証券の価額に関するものなど2事項である。

(ア) 相続税に関するもの

a 相続税額の加算に関するもの

個人が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その取得した財産に対して相続税を課することとなっている。そして、財産を取得した者が被相続人の一親等の血族(養子を含む。)及び配偶者以外の者である場合には、所定の方法により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算するなどした金額をその者の相続税額とすることとなっている。ただし、被相続人の孫が養子となっている場合は、当該養子は一親等の血族に含まないものとすることとなっている。

この相続税額の加算に関して、徴収不足になっていた事態が5事項6,998,800円、徴収過大になっていた事態が2事項1,765,900円あった。その主な内容は、相続により財産を取得した者が被相続人の養子となった孫である場合は一親等の血族に含まないものとされているため、相続税額の加算の必要があるのに、これを見過ごしたため、相続税額を過小のままとしていたものである。

b 土地建物等の価額に関するもの

個人が相続又は遺贈により取得した土地建物等の相続税額の計算の基礎となる価額については、路線価、固定資産税評価額等を基にして計算することとなっている。そして、土地の利用区分が貸宅地や賃借権の目的となっている土地の場合には、それぞれ減額の補正を行って価額を評価することとなっている。

この土地建物等の価額に関して、徴収不足になっていた事態が4事項3,092,900円あった。その主な内容は、土地の利用区分を誤って貸宅地として減額の補正を行って価額を評価しているのに、これを見過ごしたため、土地の価額を過小のままとしていたものである。

(イ) 贈与税に関するもの

個人が贈与により財産を取得した場合には、その取得した財産に対し贈与税を課することとなっている。そして、取得した財産の価額は、贈与により取得した時の時価とされている。

この贈与税に関して、徴収不足になっていた事態が2事項3,208,400円あった。その主な内容は、取引相場のない同族会社の出資の価額について時価の算定を誤っているのに、これを見過ごしたため、出資の価額を過小のままとしていたものである。

オ 消費税に関するもの

消費税に関して徴収不足になっていたものが9事項あった。この内訳は、課税仕入れに係る消費税額の控除に関するもの6事項及びその他に関するもの3事項である。

(ア) 課税仕入れに係る消費税額の控除に関するもの

事業者は、課税期間における課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除した額を消費税として納付し、また、課税仕入れに係る消費税額が課税売上高に対する消費税額を上回る場合には控除不足税額の還付を受けることができることとなっている。この課税仕入れに係る消費税額の控除額は、課税期間における課税売上割合(総売上高に占める課税売上高の割合)が100分の95以上のときは、課税仕入れに係る消費税額の全額、100分の95未満のときは、課税売上高に対応する課税仕入れの部分として課税売上割合に基づくなどして算出された金額に係る消費税額相当の金額となっている。

この課税仕入れに係る消費税額の控除に関して、徴収不足になっていた事態が6事項12,323,400円あった。その主な内容は、課税売上割合の計算を誤り、同割合が100分の95未満であるにもかかわらず、同割合を100分の95以上であるとして課税仕入れに係る消費税額の全額を控除額としているのに、これを見過ごしたため、控除額を過大のままとしていたものである。

<事例5> 課税仕入れに係る消費税額の控除額の計算を誤っていたもの

納税者Eは、平成18年1月から12月までの課税期間分の申告に当たり、当該課税期間の非課税売上高はなく課税売上割合は100%であるとしていた。そして、事業用建物の取得等に係る消費税額の全額を課税仕入れに係る消費税額の控除額とし、当該控除額が課税売上高に対する消費税額を上回るとして、控除不足税額の還付を受けていた。

しかし、同人の申告所得税の申告書に添付された書類等によれば、同人には課税売上高となる貸店舗等の貸付けに係る収入のほかに非課税売上高となる居住用アパートの貸付けに係る収入があり、これに基づき課税売上割合を計算すると14.7%となる。したがって、課税仕入れに係る消費税額の控除額は、同割合に基づくなどして算出すべきであるのに、これを見過ごしたため、消費税額4,279,200円が徴収不足になっていた。

(イ) その他に関するもの

上記(ア)のほか、小規模事業者に係る納税義務の免除等に関して、徴収不足になっていた事態が3事項7,020,600円あった。

これらの徴収不足額及び徴収過大額を国税局等別に示すと次のとおりである。